| [連載]『キネマ旬報』を読む

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員) |

株式会社 文生書院 https://www.bunsei.co.jp/

|

.

|

|

|

|

[連載43 2025年12月10日]

チャーリー・チャップリン『独裁者』(1940) 恐怖と希望:一人二役の演説

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

チャップリンによるオール・トーキー映画『独裁者』。チャップリンが音と声に込めたものは何であったのか。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

[連載42 2025年11月10日]

『モダン・タイムス』

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

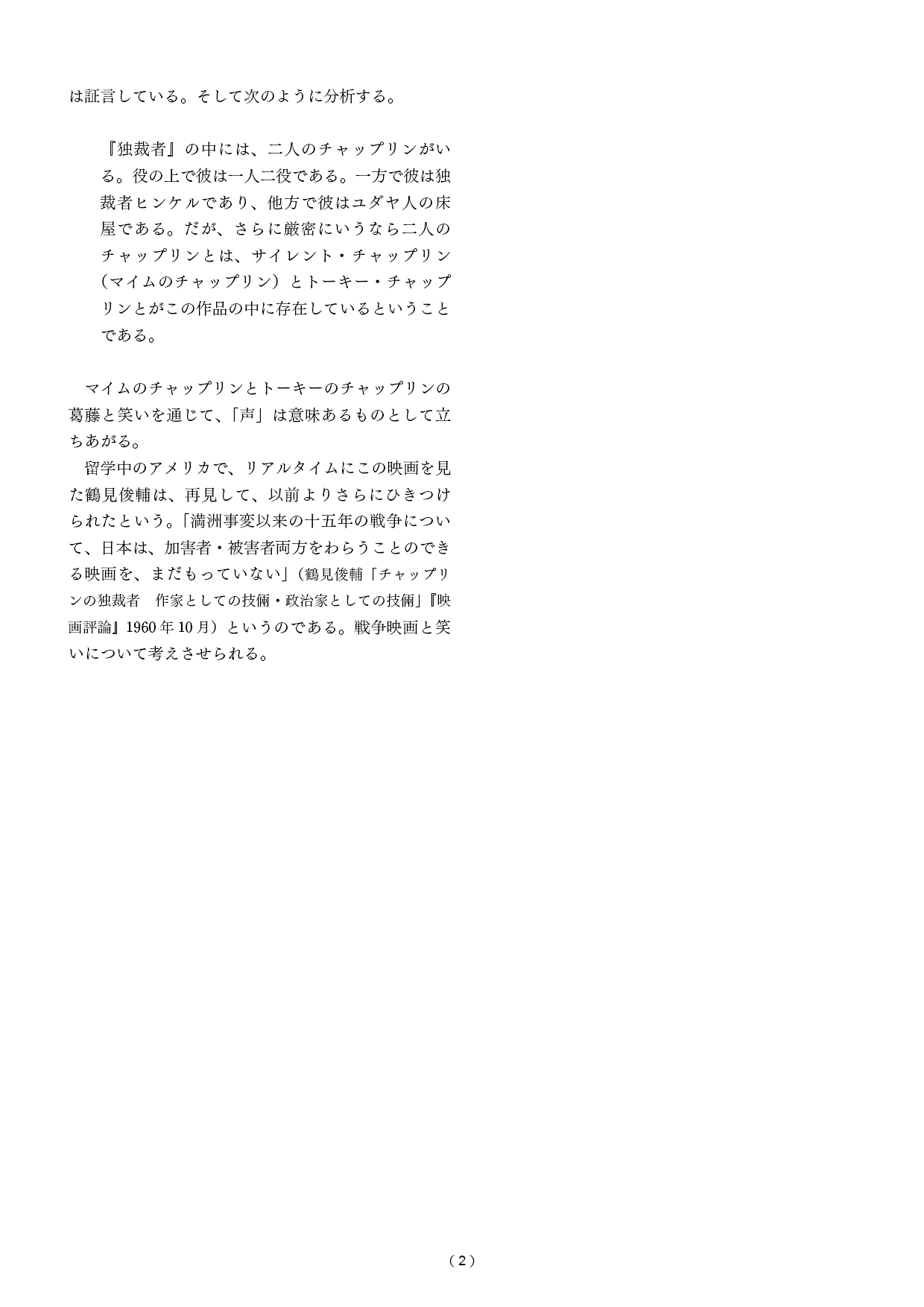

チャップリン代表作のひとつ『モダン・タイムス』を取り上げる。トーキーへの移行が進行しているさなか、全編の過半をサイレントで制作した意図は。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

[連載41 2025年10月10日]

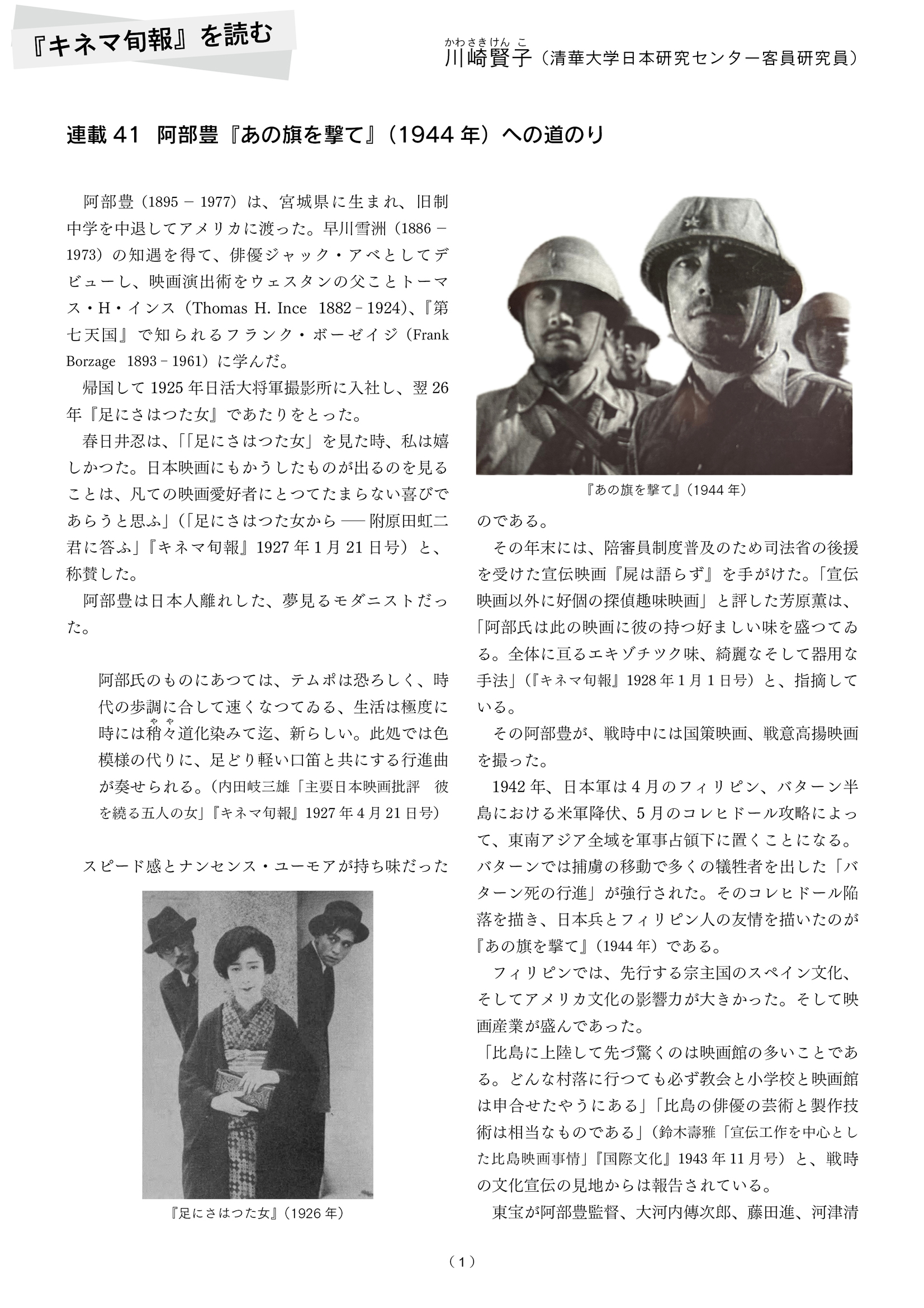

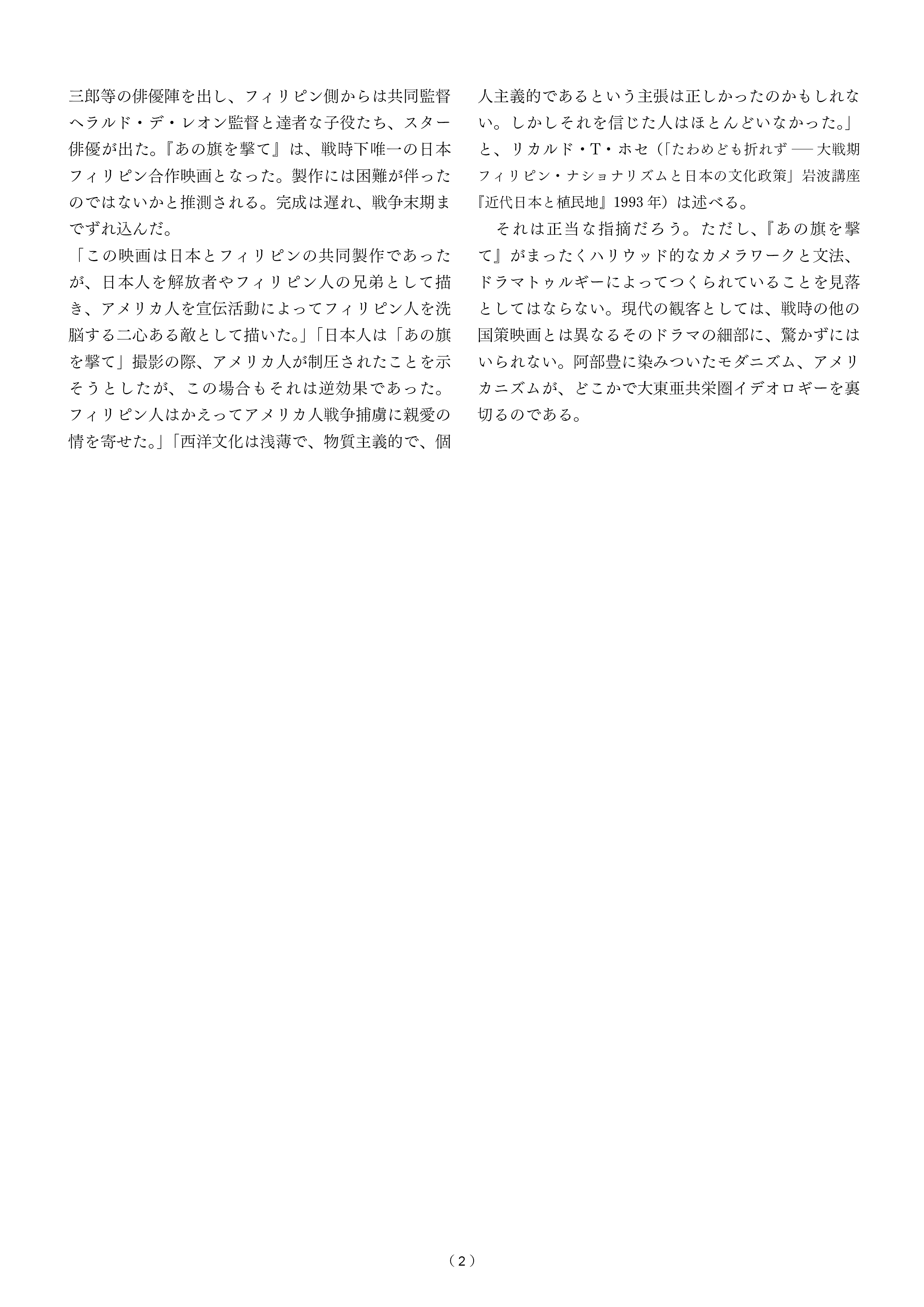

阿部豊『あの旗を撃て』(1944年)への道のり

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

アメリカで演技と映画演出を学び、モダニズム、アメリカニズムが身に染みついていた阿部豊が、戦時中監督した国策映画『あの旗を撃て』(1944年)をとりあげる。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

[連載40 2025年9月10日]

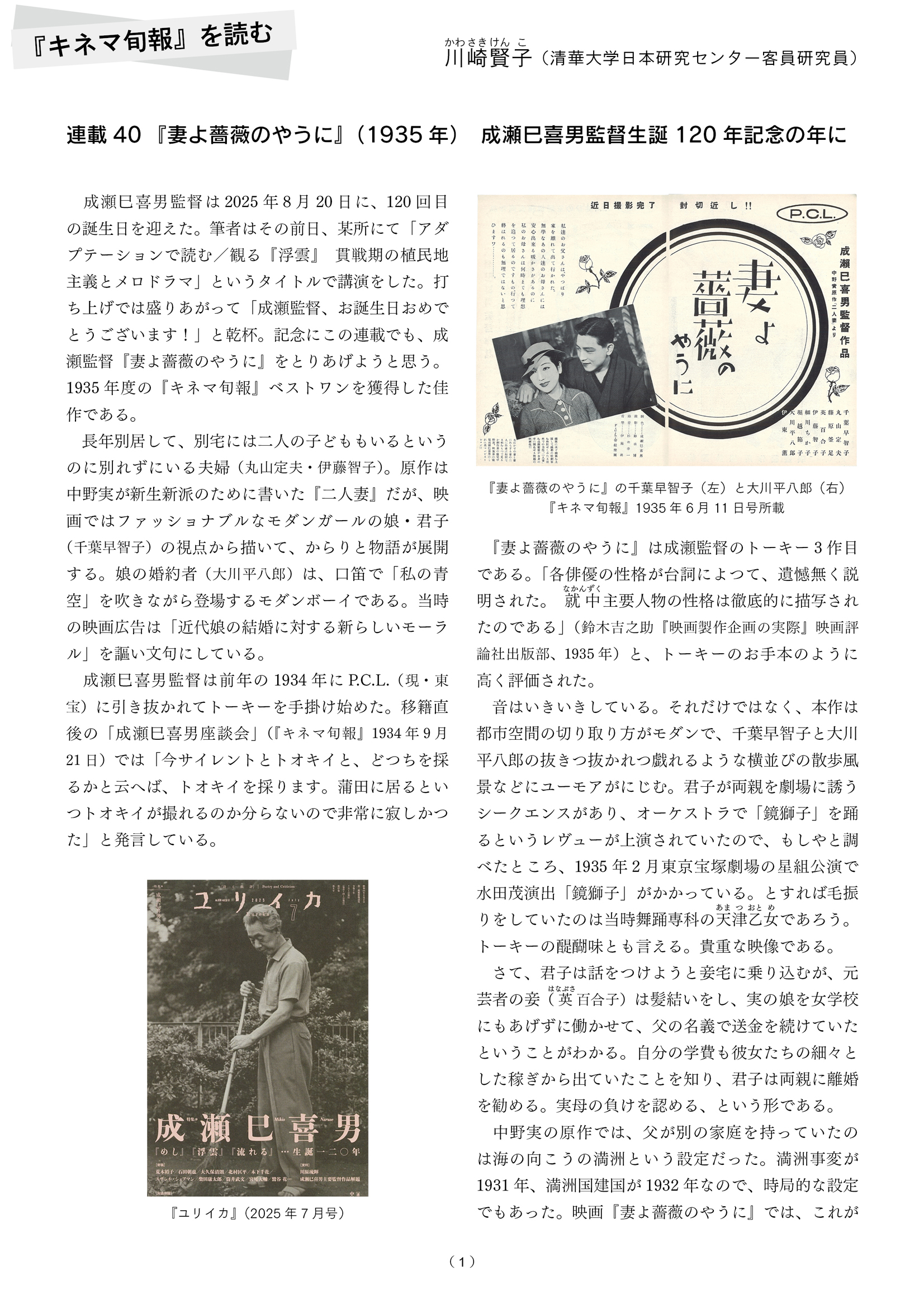

『妻よ薔薇のやうに』(1935年) 成瀬巳喜男監督生誕120年記念の年に

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

今年8月20日に生誕120年を迎えた成瀬巳喜男監督の3作目のトーキー『妻よ薔薇のやうに』。メインストーリーだけでなく、細部にもみどころがあふれている。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

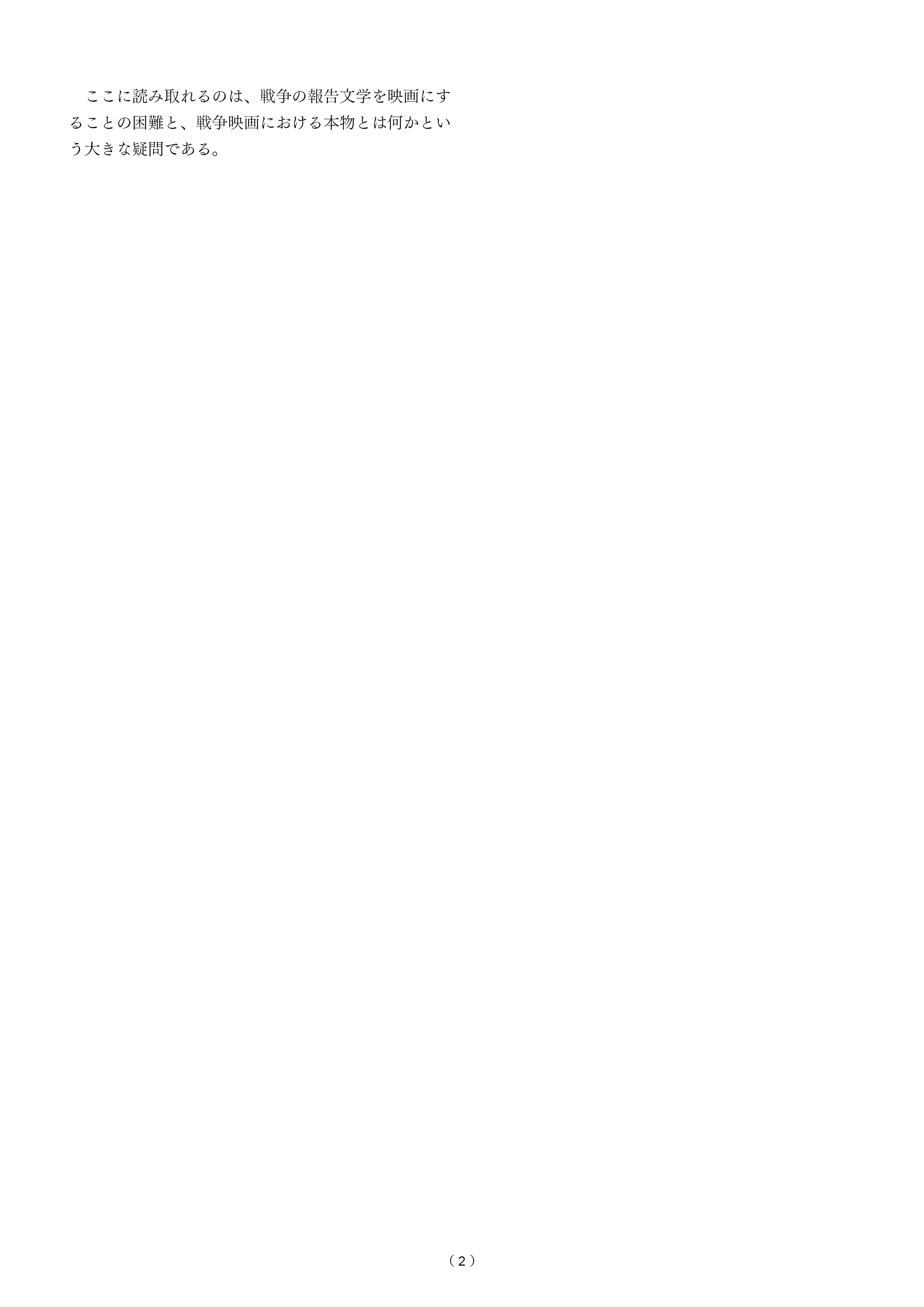

[連載39 2025年8月5日]

『土と兵隊』 ルポルタージュの困難、戦争の困難

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

日中戦争時の杭州湾敵前上陸作戦を描いた、火野葦平原作の戦争文学、田坂具隆監督作『土と兵隊』を取り上げる。戦争文学を映画として表現することの困難はどこにあるのか。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

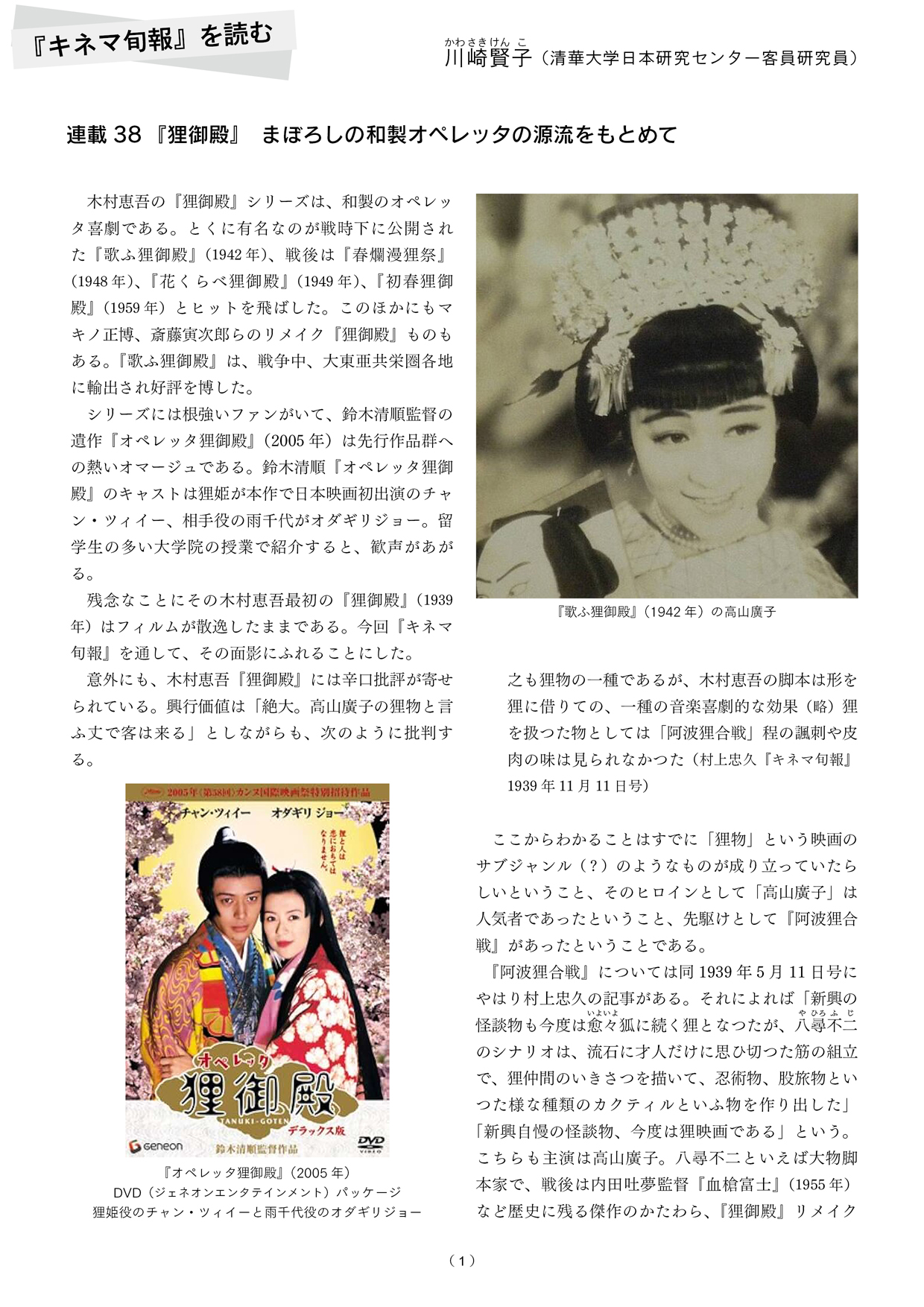

[連載38 2025年7月9日]

『狸御殿』 まぼろしの和製オペレッタの源流をもとめて

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

戦中、戦後、鈴木清順の遺作にまでつづく、日本のオペレッタ喜劇「狸御殿」シリーズの嚆矢、木村恵吾『狸御殿』(1939年)。フィルムが散逸したまぼろしの作品の面影にふれる。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

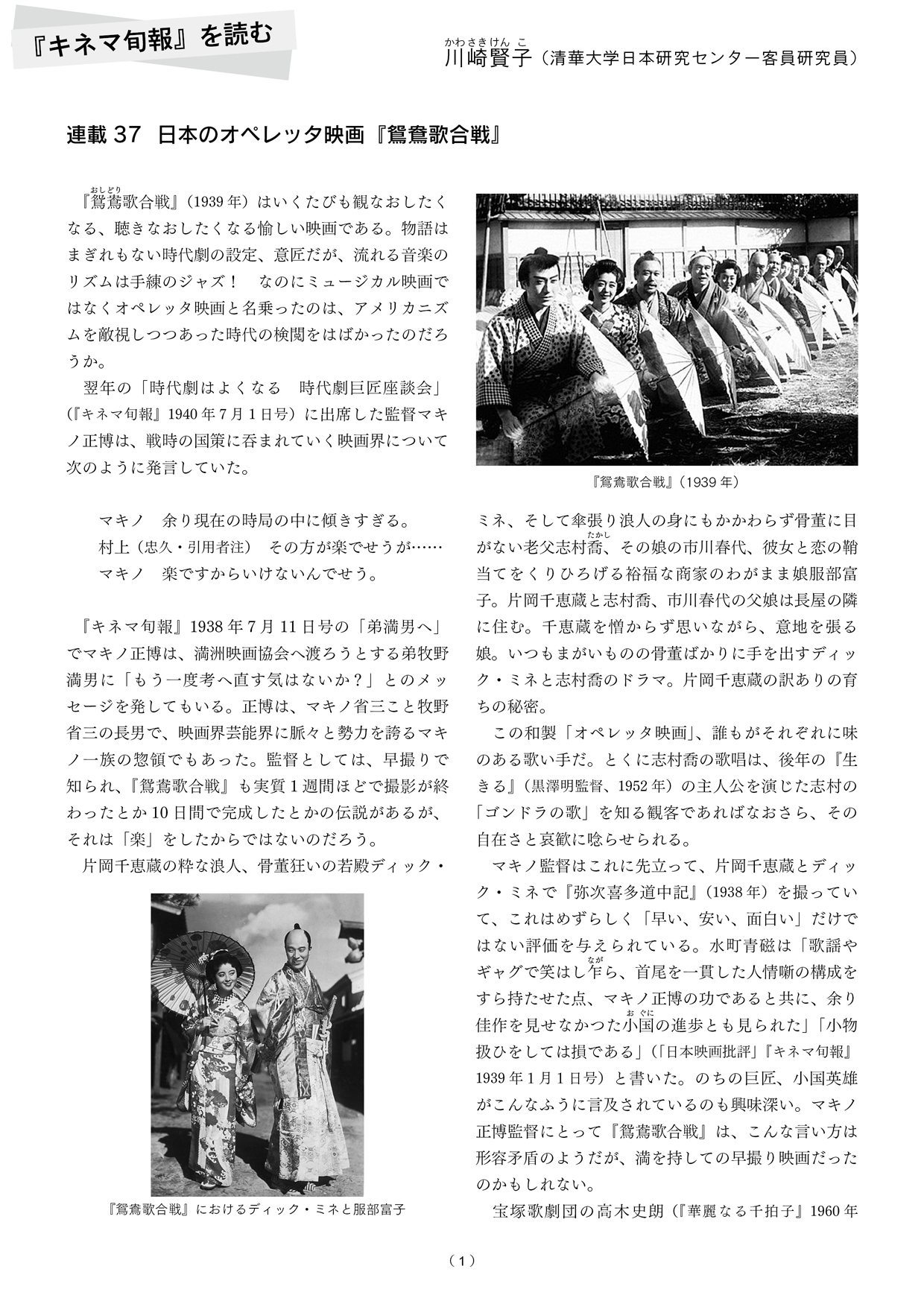

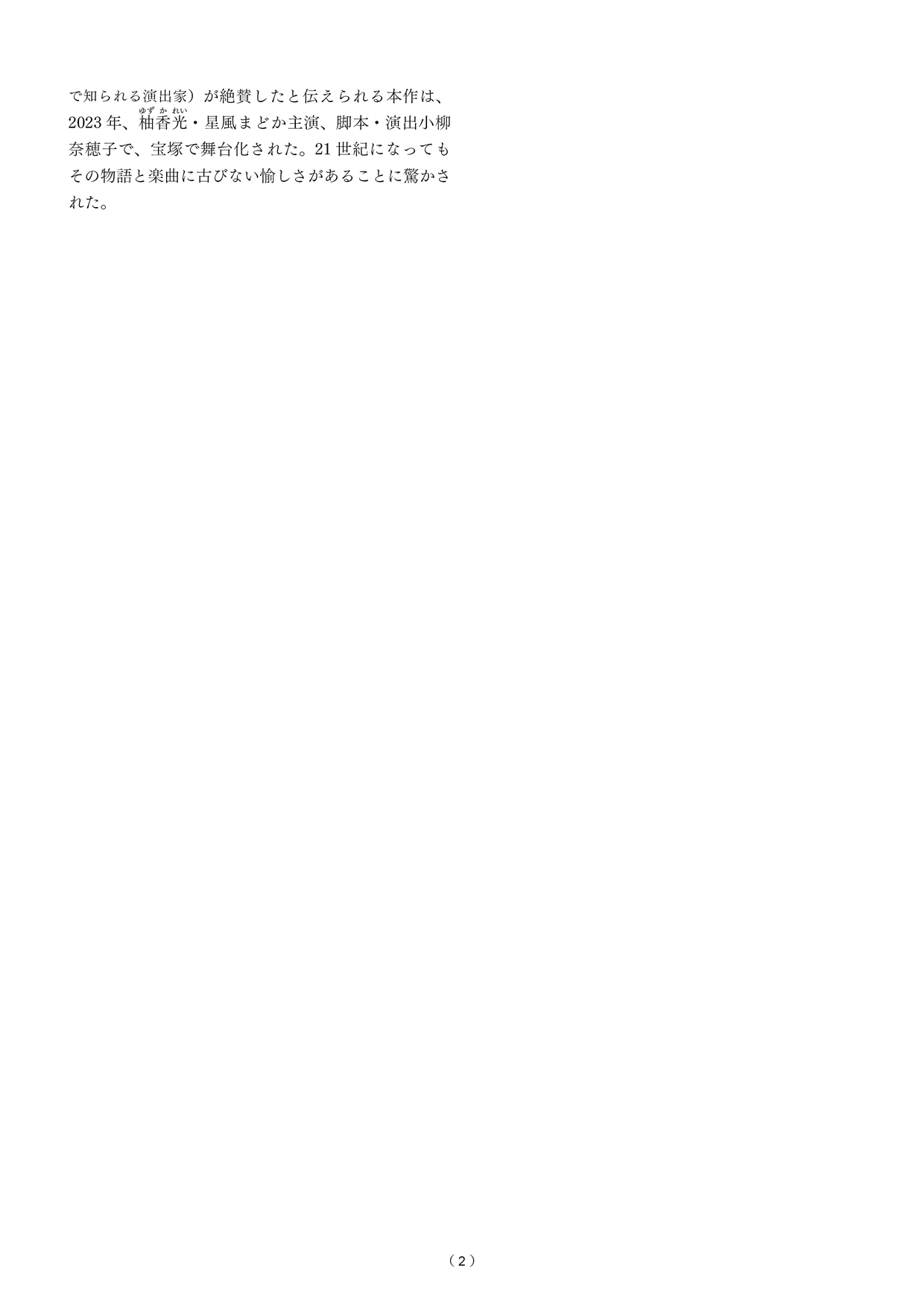

[連載37 2025年6月9日]

日本のオペレッタ映画『鴛鴦歌合戦』

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

第二次世界大戦が勃発した年に公開されたマキノ正博監督作の、「いくたびも観なおしたくなる、聴きなおしたくなる愉しい」オペレッタ映画『鴛鴦歌合戦』について。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

|

[連載37 2025年8月6日]

『TOP HAT』 ミュージカルの多幸感

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

フレッド・アステアがミュージカル史上のゴールデンコンビ、ジンジャー・ロジャースを相手に、華麗かつ洗練したダンスをたったっぷり披露した『TOP HAT』を紹介する。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

|

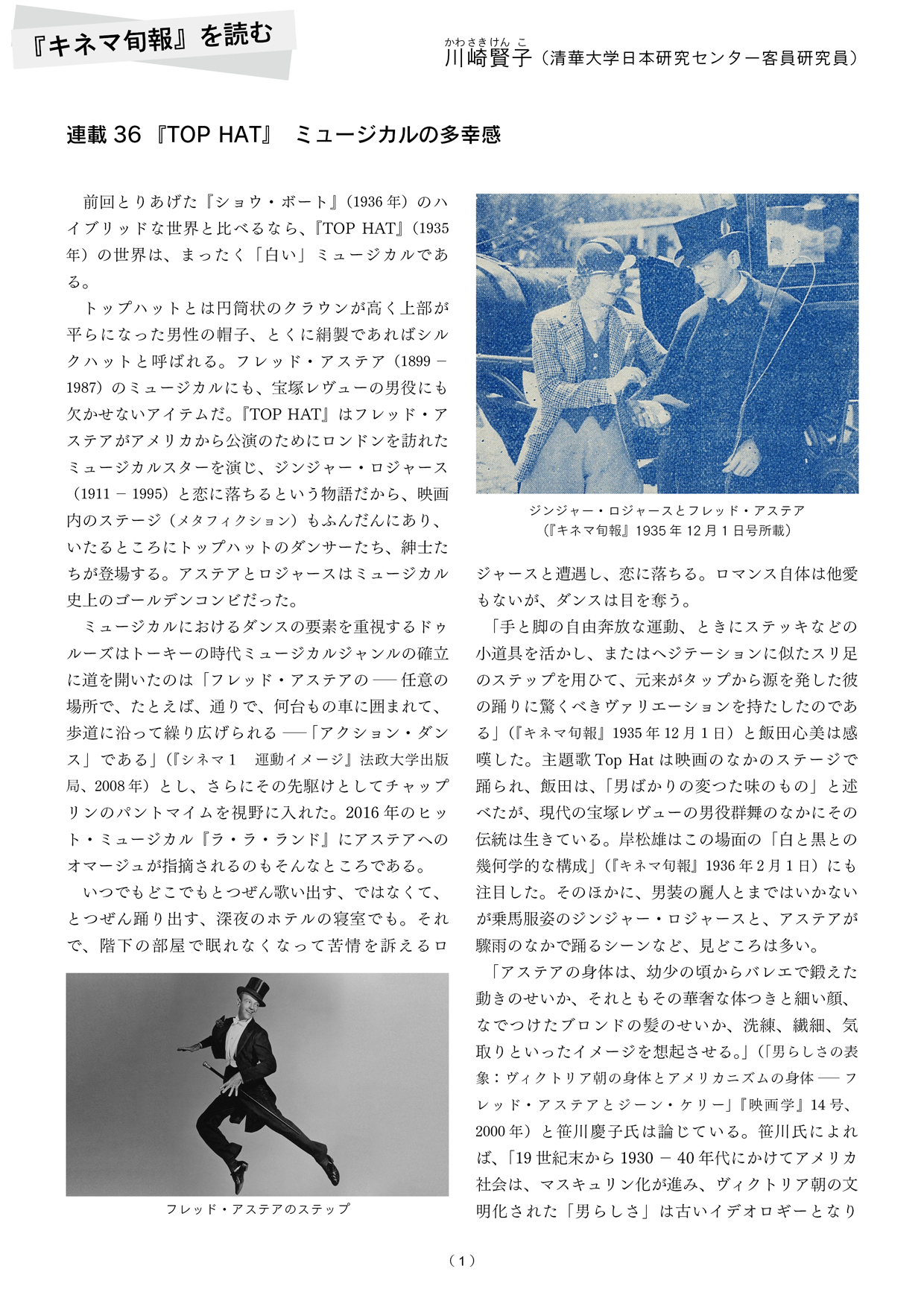

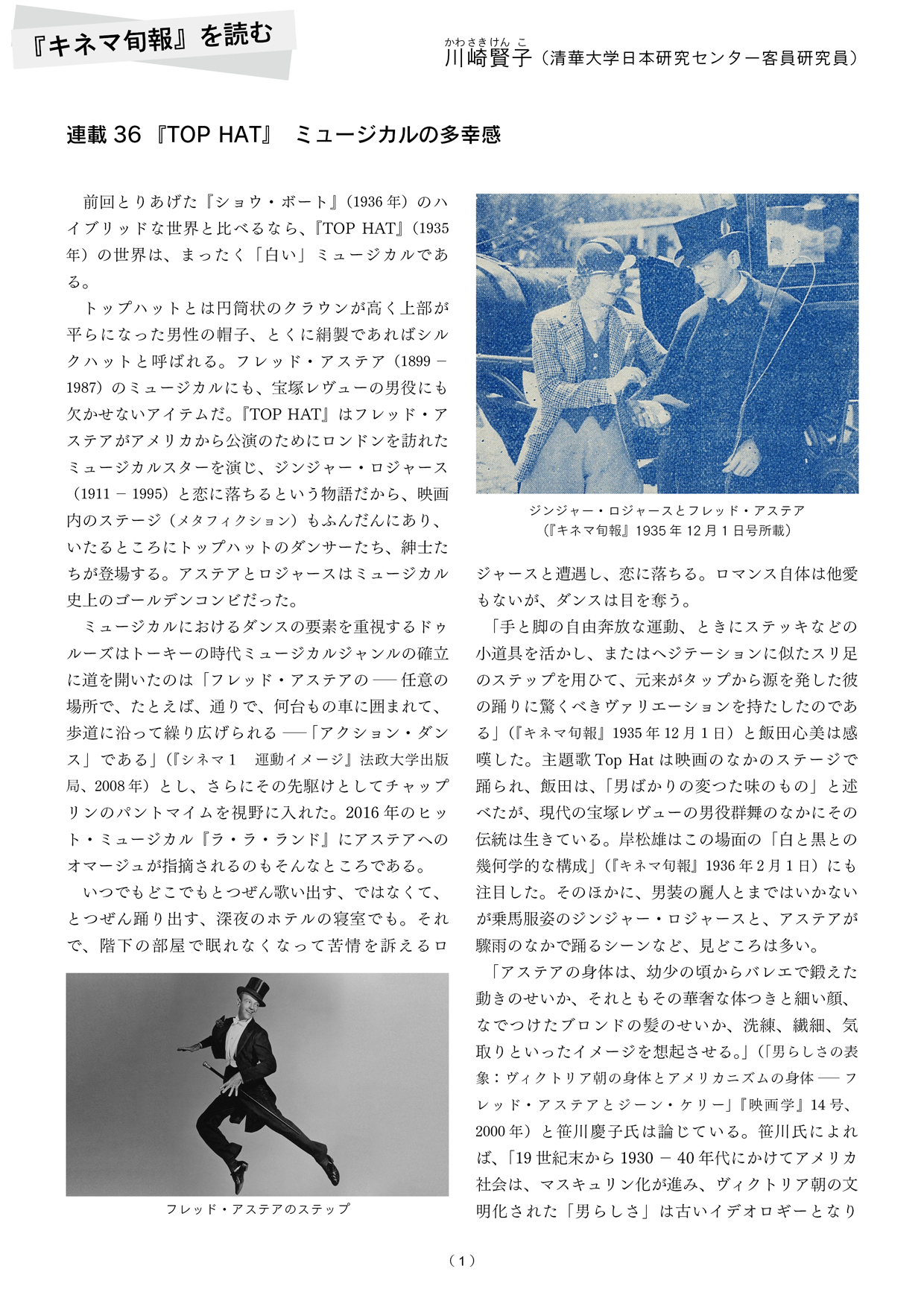

[連載36 2025年5月9日]

『TOP HAT』 ミュージカルの多幸感

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

フレッド・アステアがミュージカル史上のゴールデンコンビ、ジンジャー・ロジャースを相手に、華麗かつ洗練したダンスをたったっぷり披露した『TOP HAT』を紹介する。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

[連載35 2025年4月9日]

『ショウボート』:アメリカで確立されたミュージカル映画

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

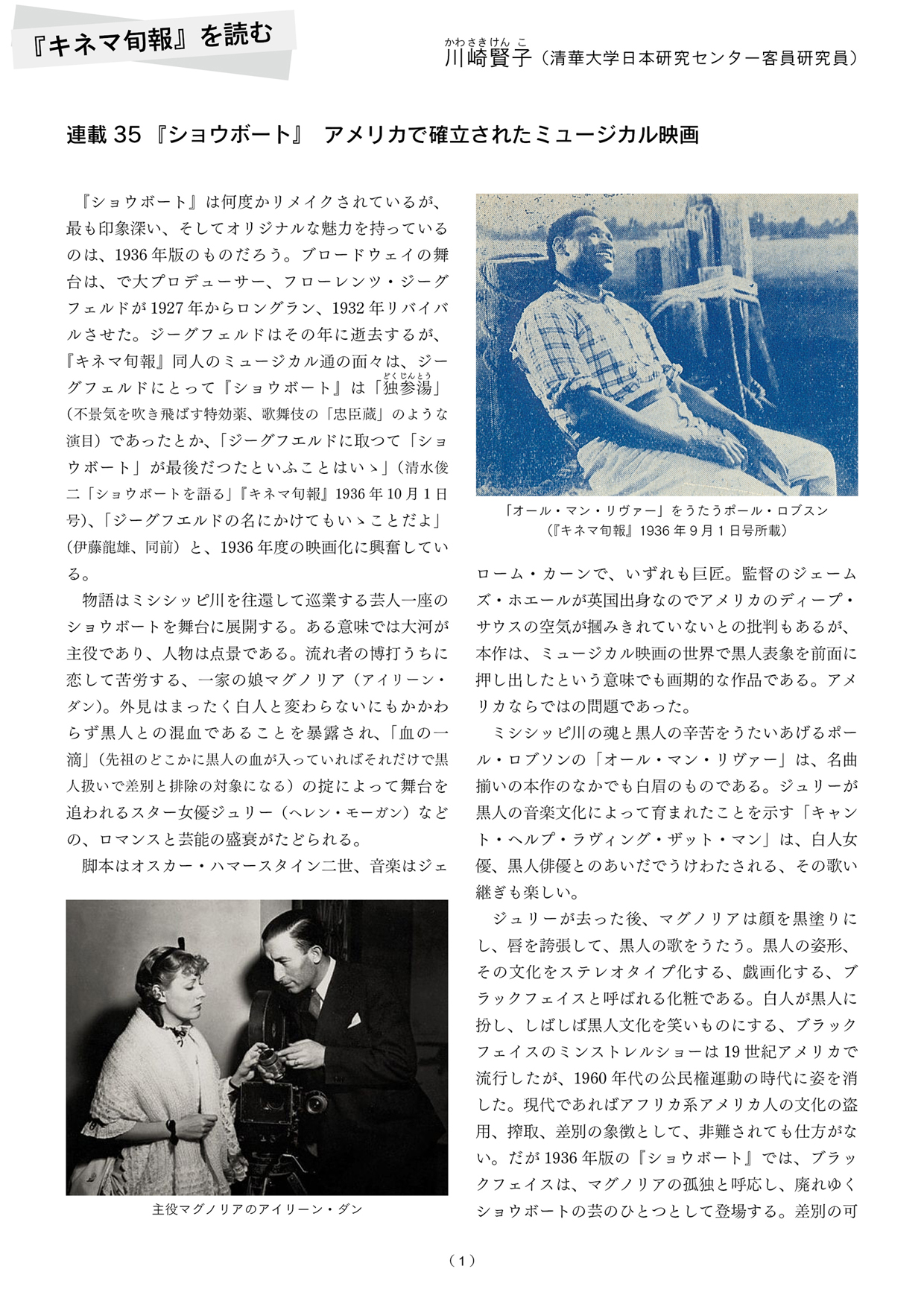

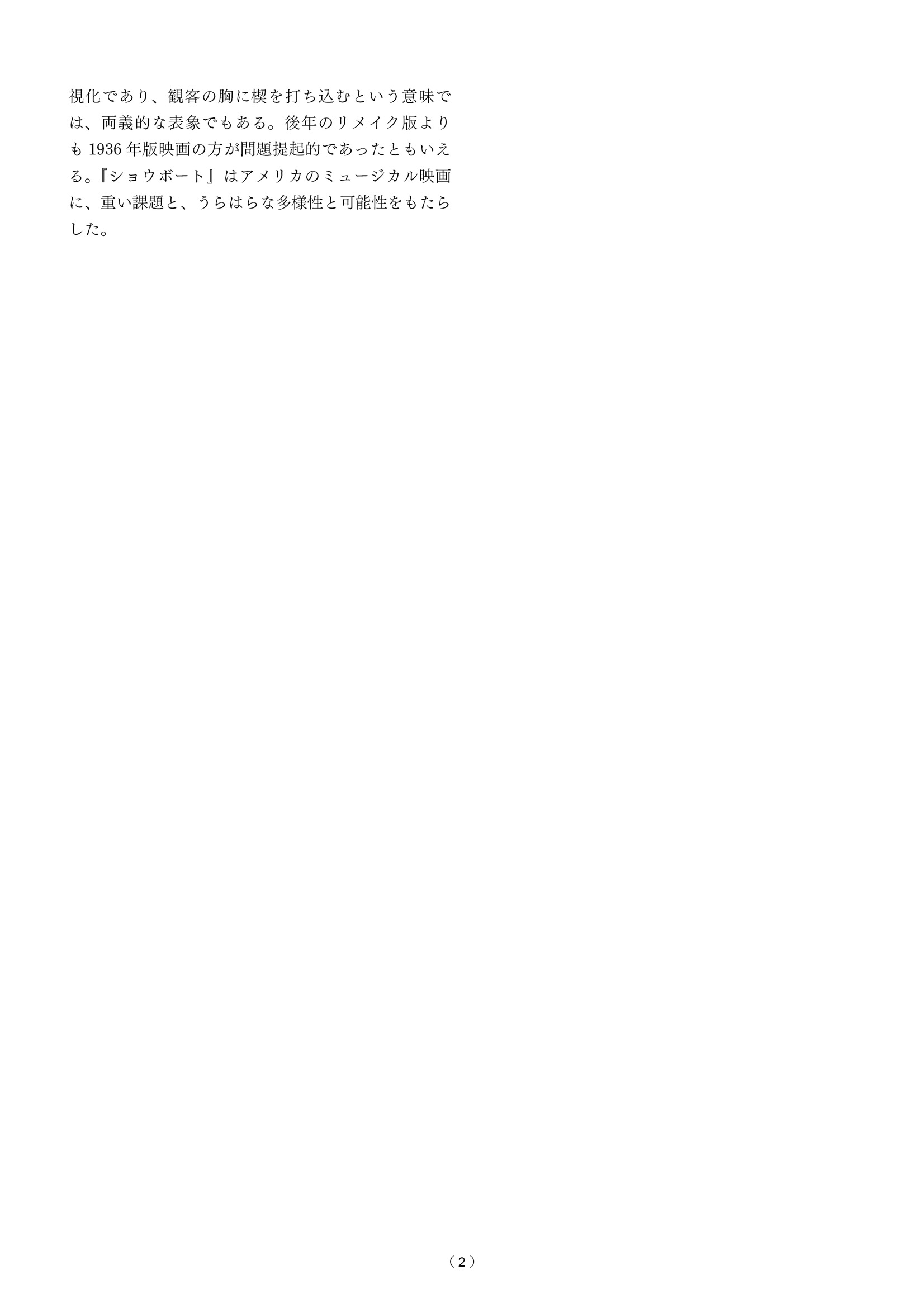

ミシシッピ川を往還して巡業する芸人一座のショウボート。一家の娘マグノリアの恋と、黒人の混血であることを理由に追放されたスター女優ジュリー。

黒人差別問題を織りこんだ、アメリカ発のミュージカル映画1936年版『ショウボート』について。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

[連載34 2025年3月7日]

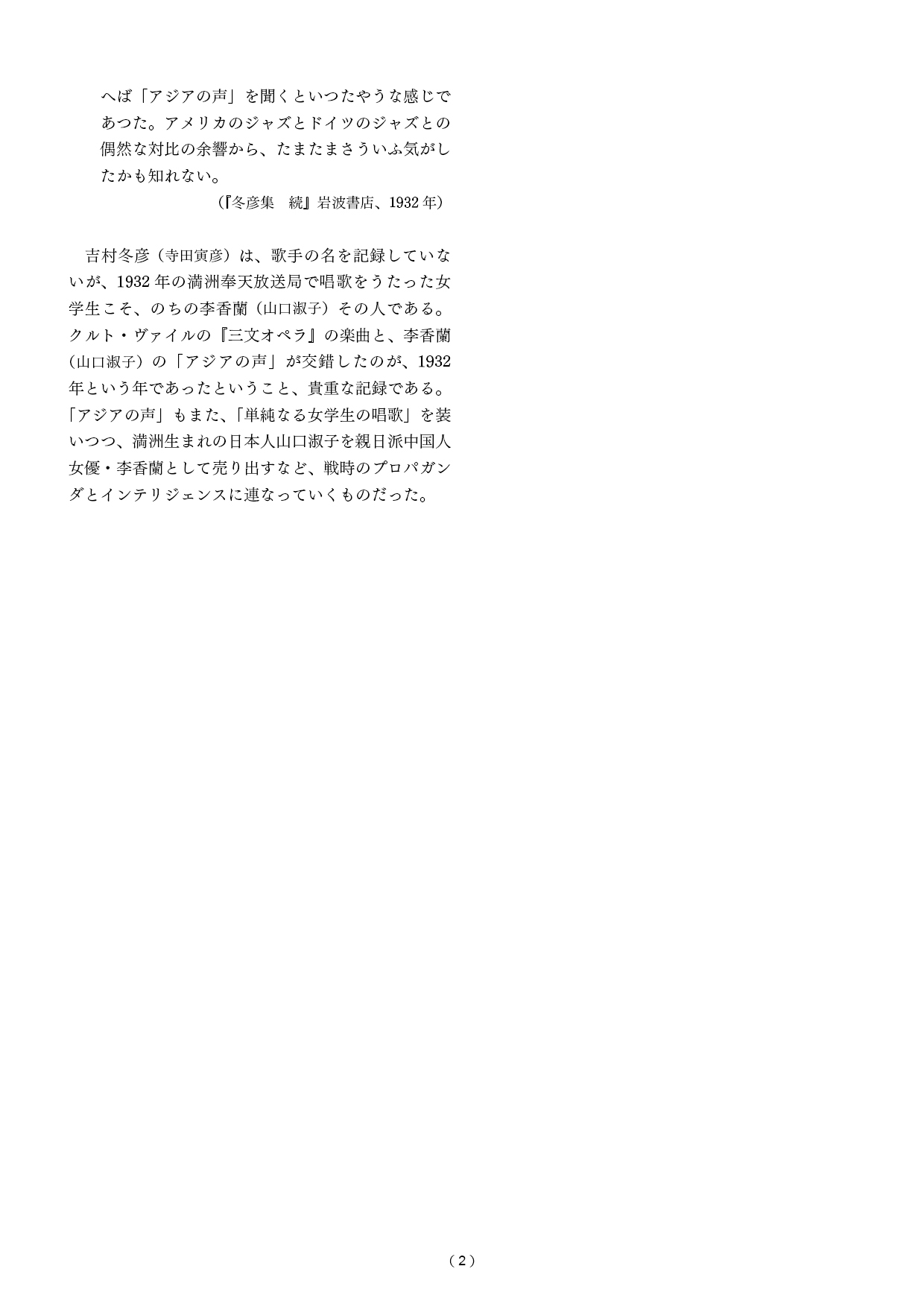

『三文オペラ』とインテリジェンス(情報戦)

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

映画版『三文オペラ』でも多用された作曲家クルト・ヴァイルの楽曲と、『三文オペラ』をみた寺田寅彦が、満洲発のラジオで聞いた唱歌を歌った女学生について

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

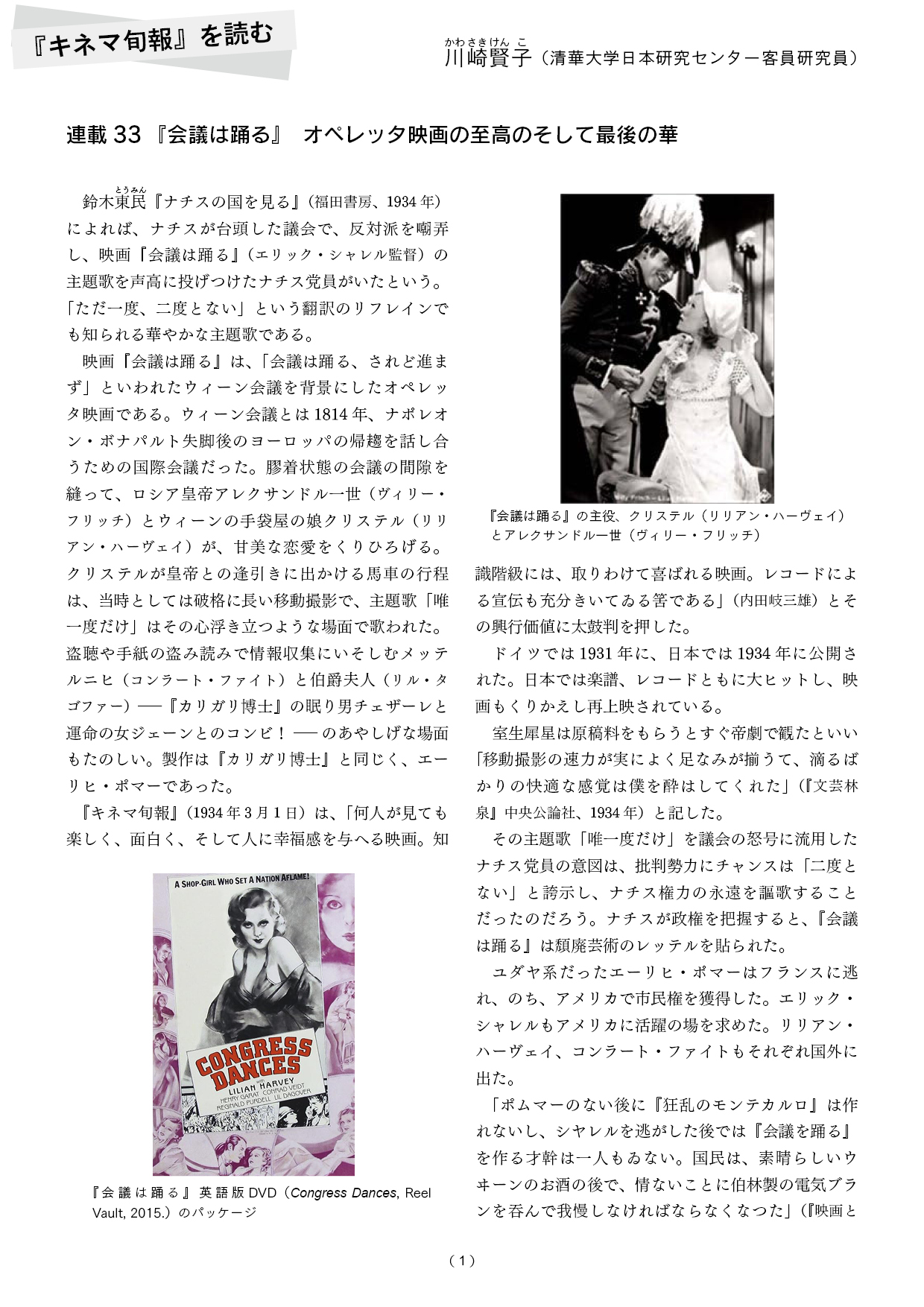

[連載33:2025年2月4日]

『会議は踊る』:オペレッタ映画の至高のそして最後の華

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

ナチスの台頭によって文化が破壊されるなか、最後に花咲いたオペレッタ映画『会議は踊る』について

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

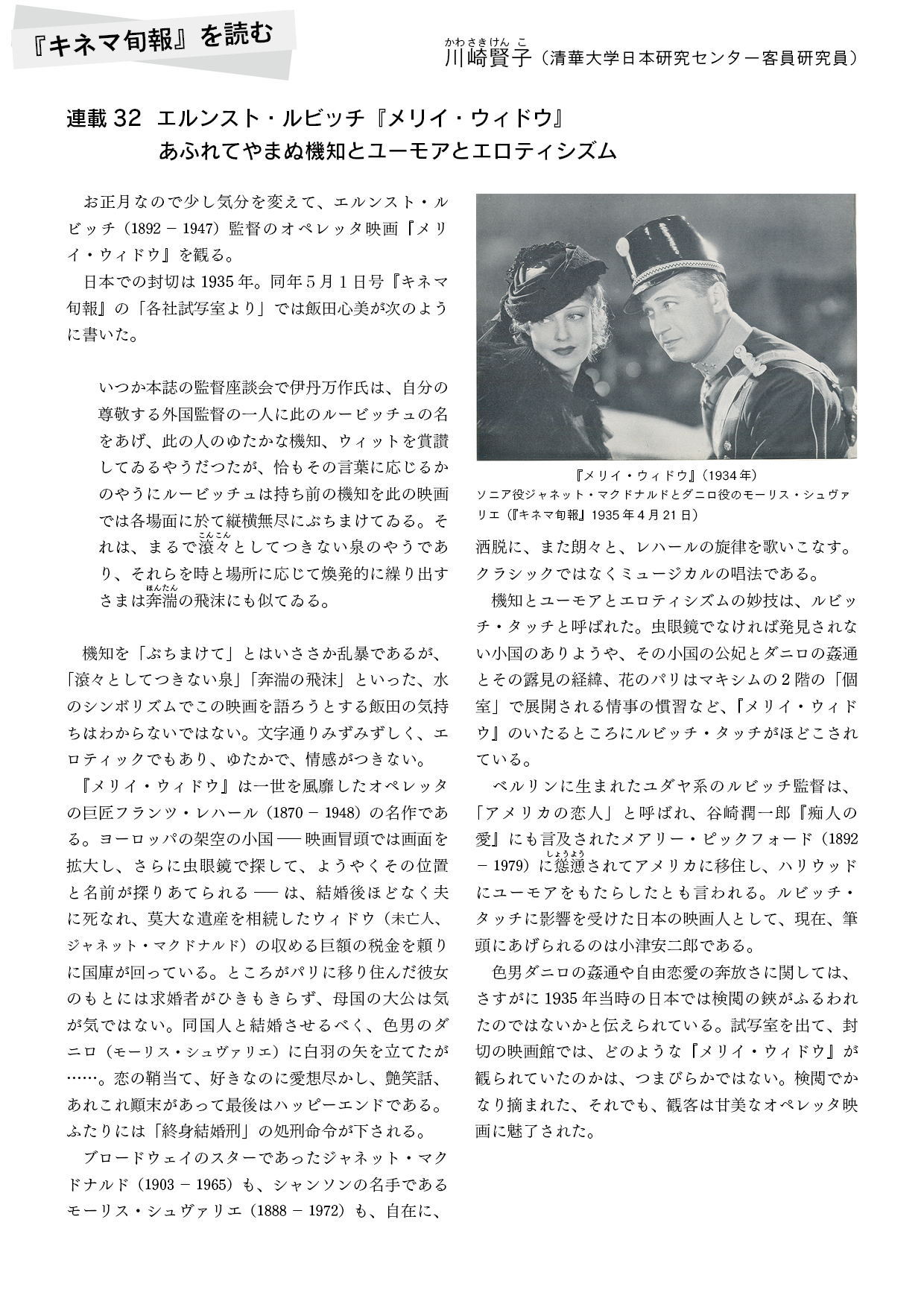

[連載32:2025年1月7日]

エルンスト・ルビッチ『メリイ・ウィドウ』――あふれてやまぬ機知とユーモアとエロティシズム

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

新年最初は、甘美なオペレッタ映画、エルンスト・ルビッチ『メリイ・ウィドウ』をとりあげる。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

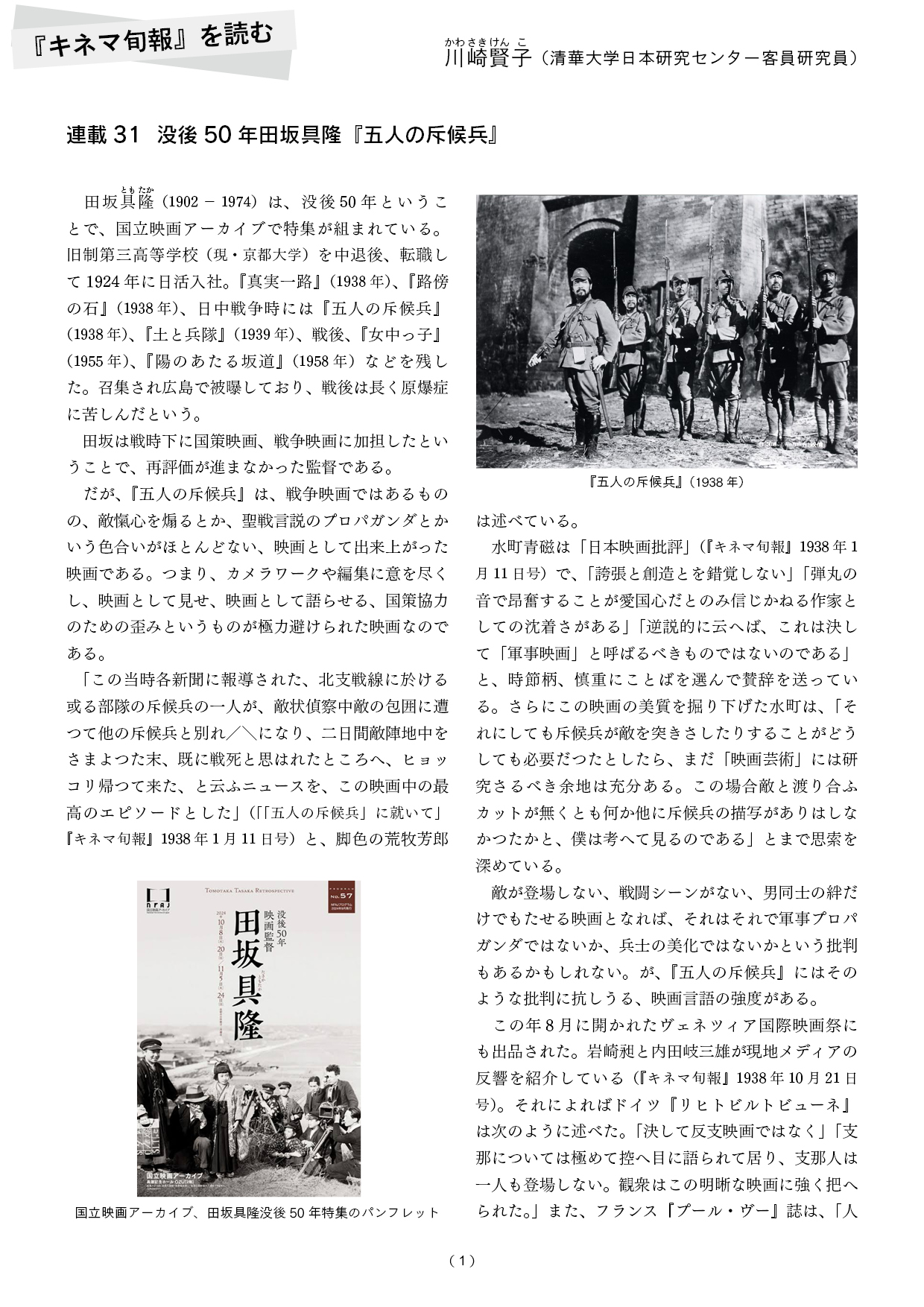

[連載31:2024年12月4日]

没後50年田坂具隆『五人の斥候兵』

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

敵が登場しない、戦闘シーンがない戦争映画、日中戦争下に公開された『五人の斥候兵』の当時の評価はいかに?

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

[連載30:2024年11月5日]

成瀬巳喜男監督『生さぬ仲』 岡田嘉子の恋と越境

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

成瀬巳喜男監督の『生さぬ仲』(1932年)で、ハリウッド女優として成功をおさめ帰国した実母・珠江を演じた岡田嘉子の鮮烈な生き様。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

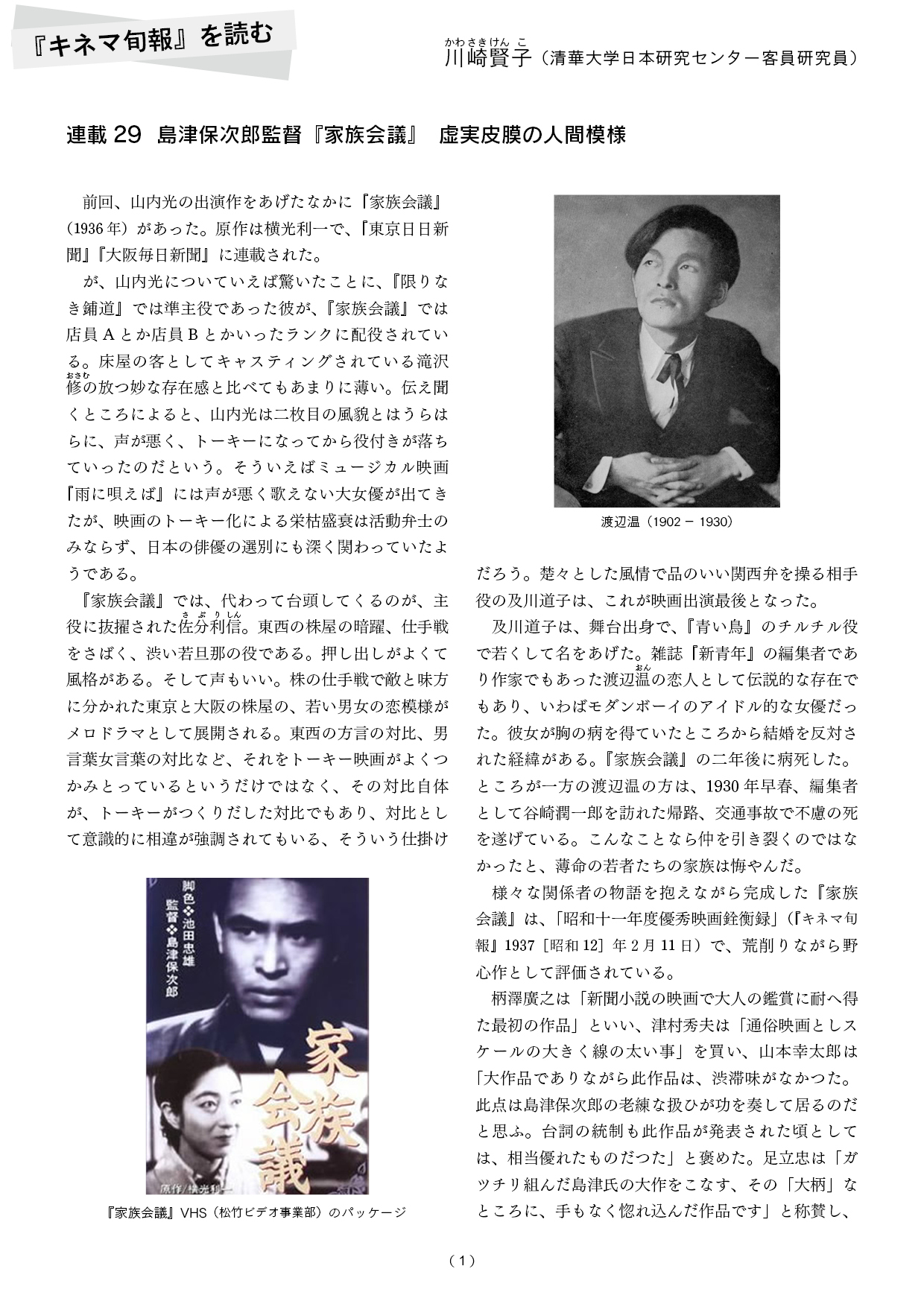

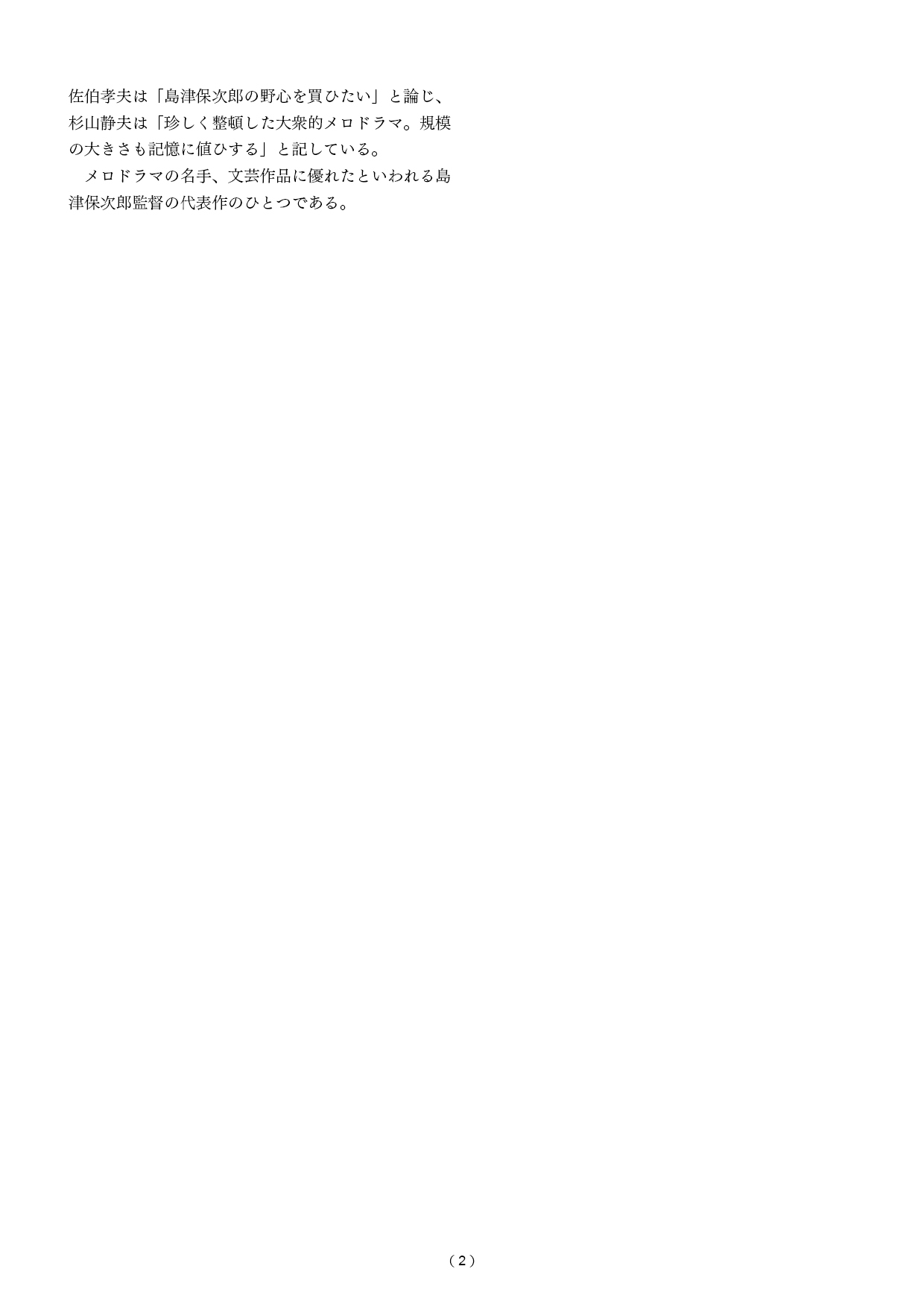

[連載29:2024年10月8日]

島津保次郎監督『家族会議』 虚実皮膜の人間模様

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

『家族会議』にもみえるトーキー化がもたらした俳優たちの栄枯盛衰、そして主人公の相手役をつとめた女優及川道子と恋人渡辺温との悲劇について

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

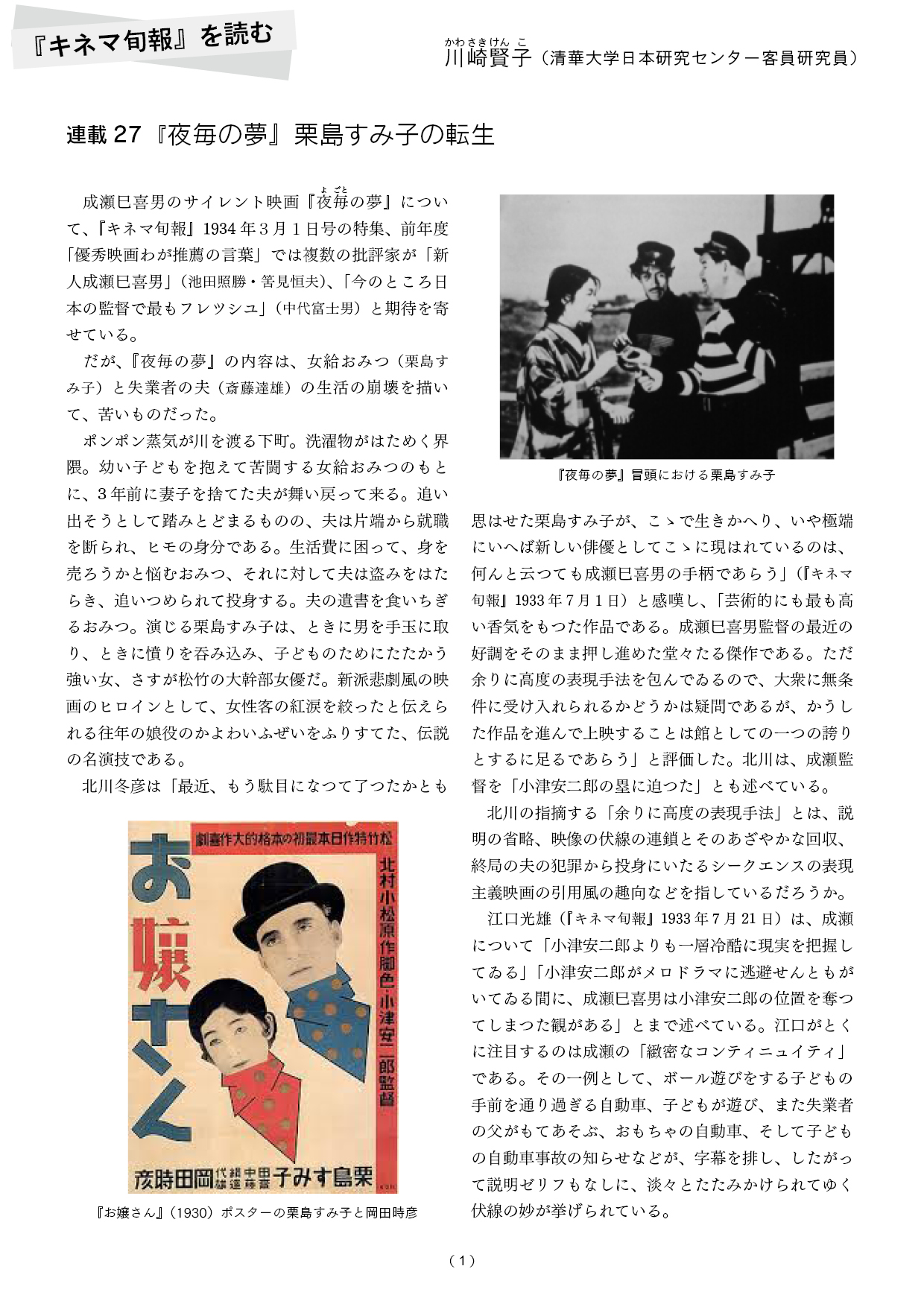

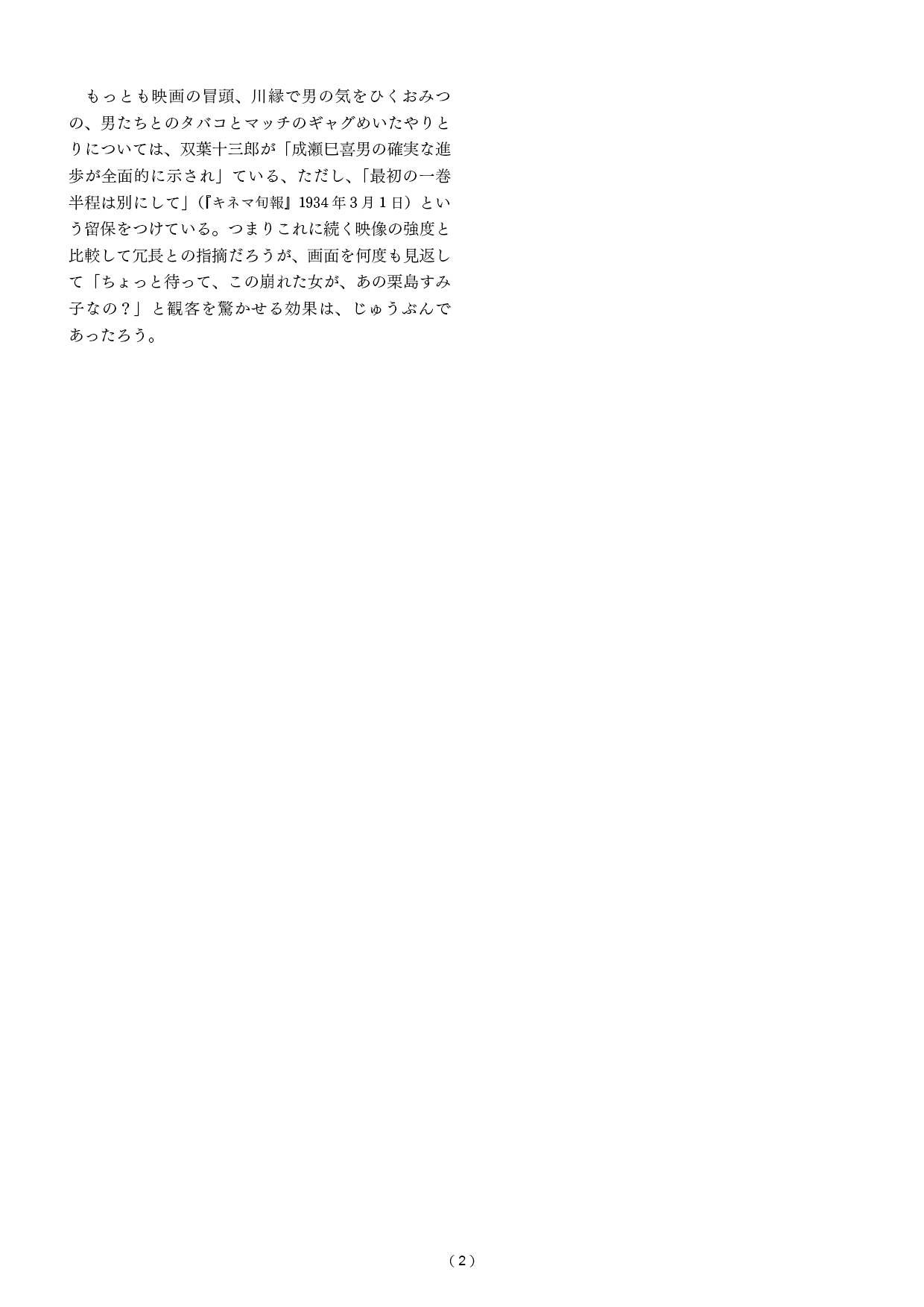

[連載27:2024年8月8日]

『夜毎の夢』栗島すみ子の転生

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

成瀬巳喜男監督作品『夜毎の夢』で、幼い子どもと失業者の夫を抱えて苦闘する女給おみつを演ずるのは、往年の「お嬢さん」女優、栗島すみ子であった。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

[連載26:2024年7月8日]

成瀬巳喜男『君と別れて』煙突とガスタンクを背景にした芸者たちの哀歓

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

成瀬巳喜男監督作品『君と別れて』をとりあげる。子持ち芸者の菊江と、その妹芸者・照菊、ぐれかけている菊江の息子の日常という古い素材を使いながら、この作品を斬新なものとしている成瀬の背景の使い方について『キネマ旬報』批評家諸家の意見を探る。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

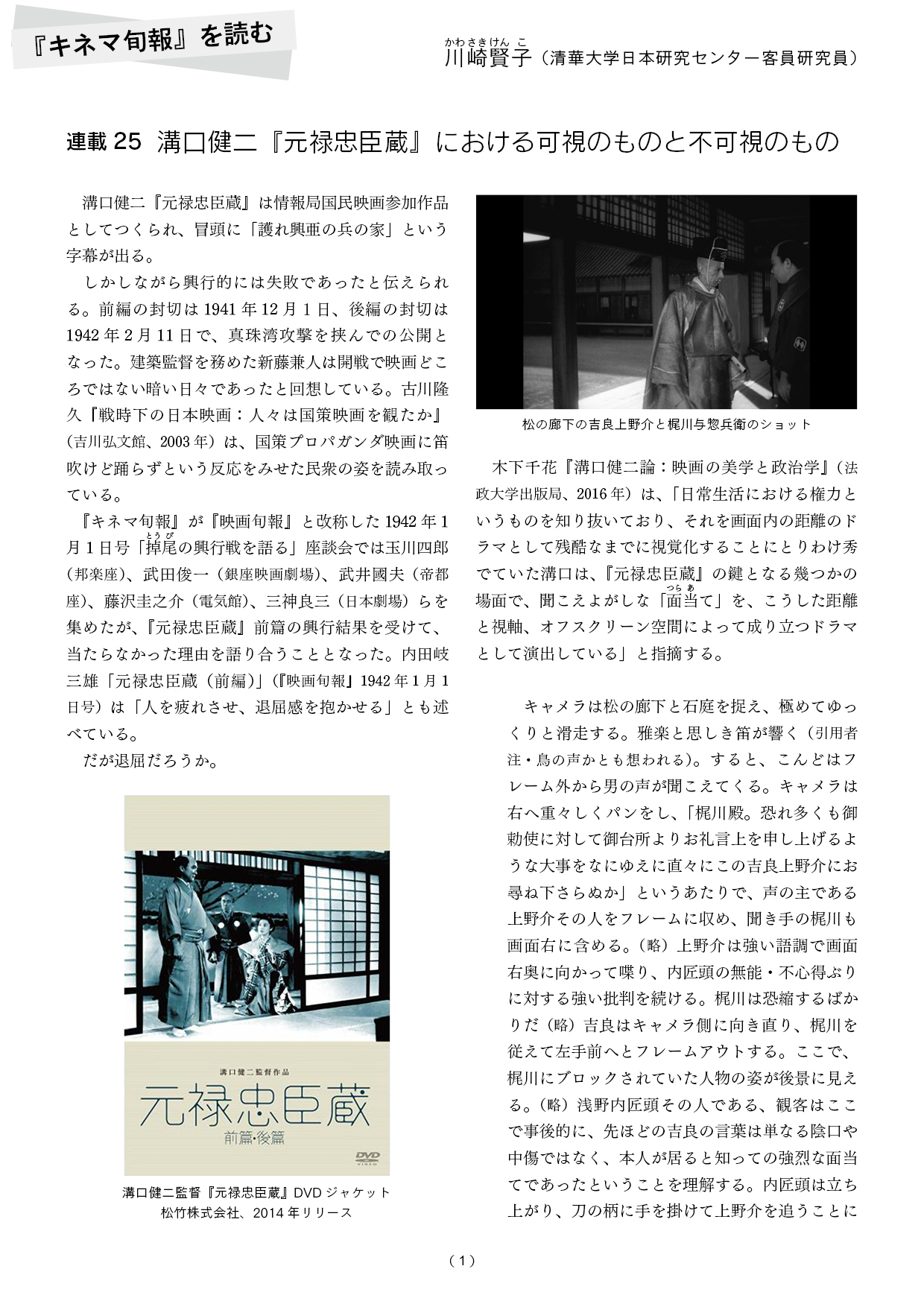

[連載25:2024年6月5日]

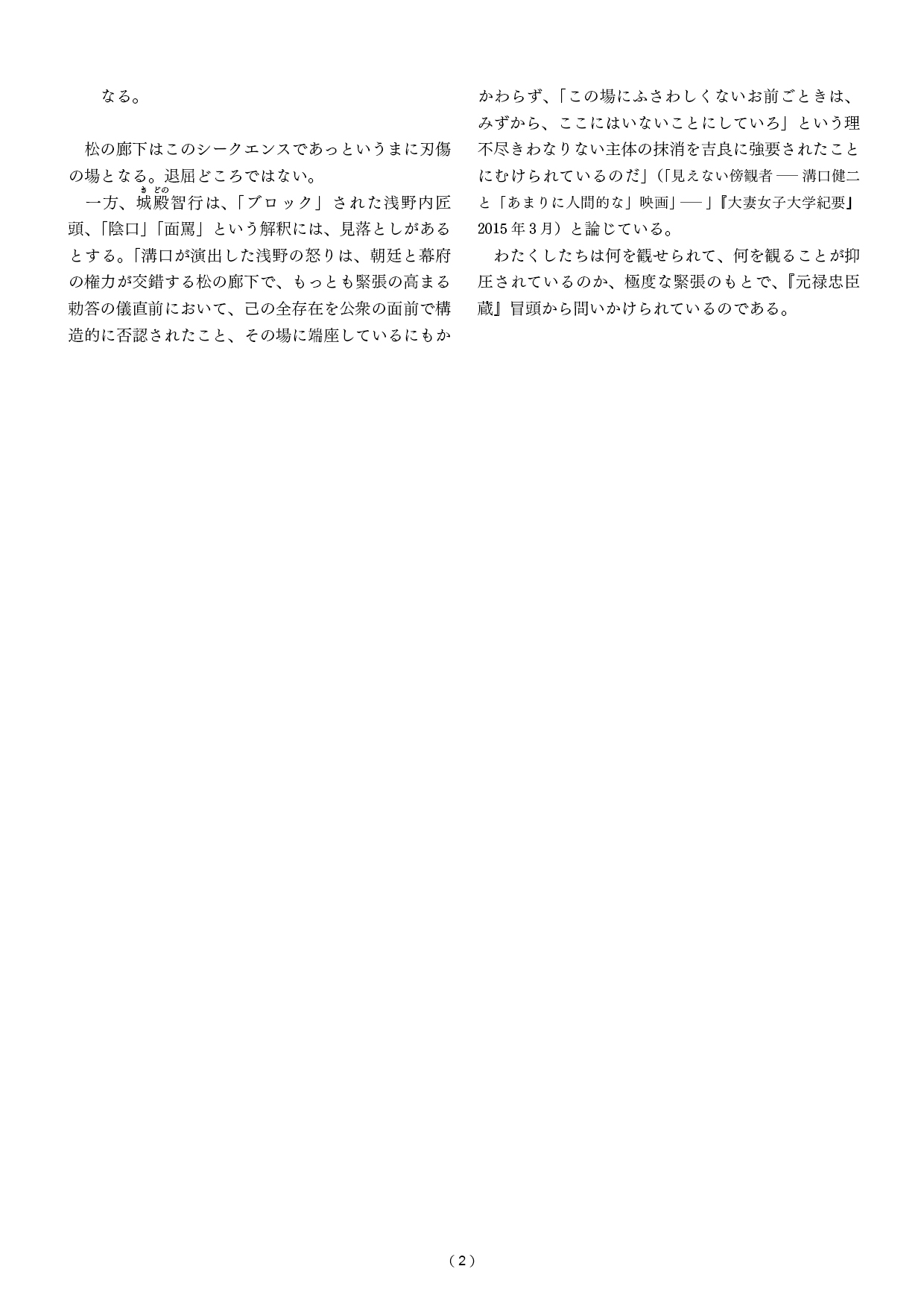

溝口健二『元禄忠臣蔵』における可視のものと不可視のもの

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

溝口健二が『元禄忠臣蔵』の松の廊下のシーンで観せようとした、観えざるドラマを解き明かす。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

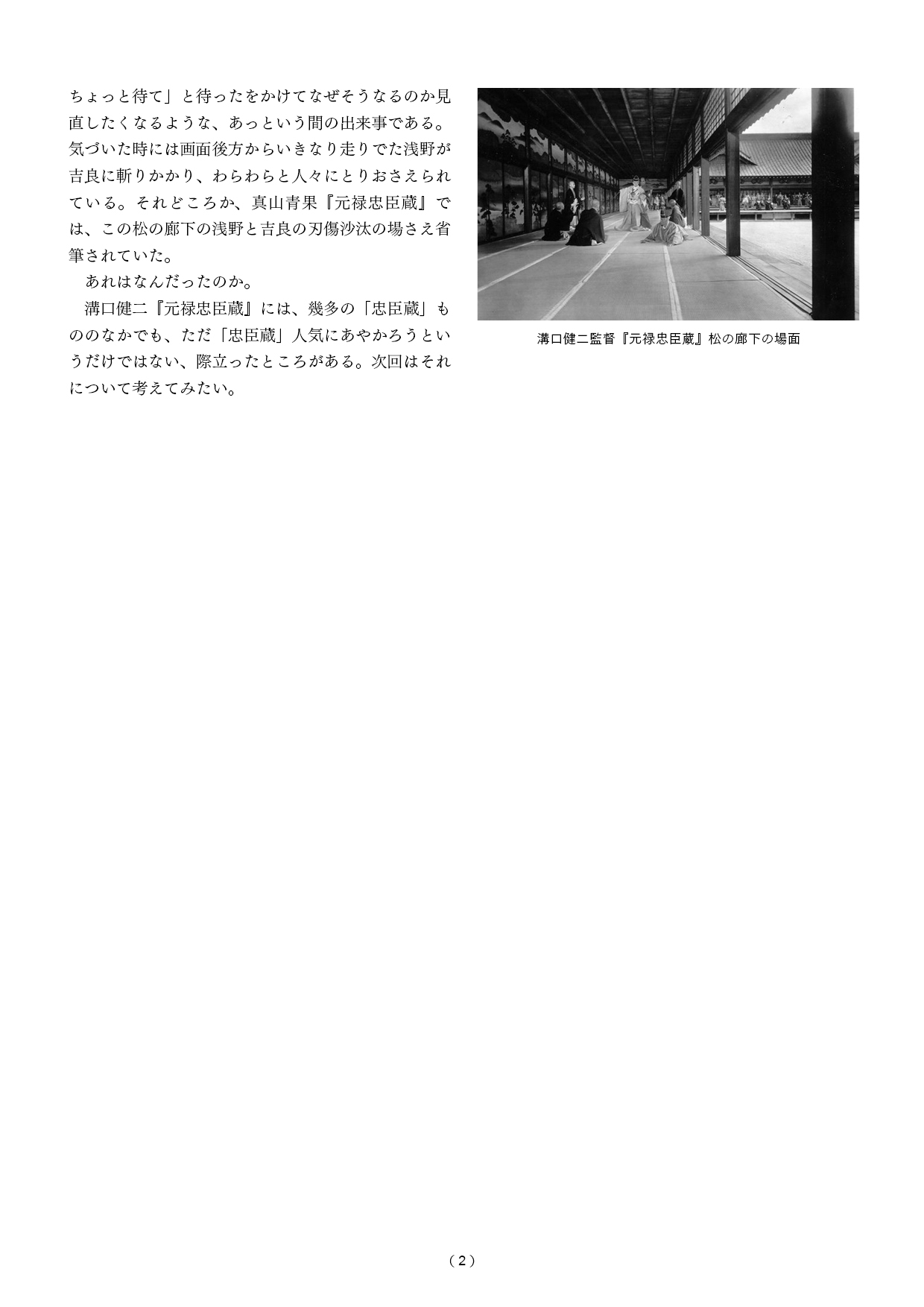

[連載24:2024年5月9日]

「忠臣蔵」百花繚乱

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

戦前・戦中、各映画会社が沽券をかけて盛んに制作した、おなじ版木で刷られたかのような無数の「忠臣蔵」映画のなかで、溝口健二監督の『元禄忠臣蔵』は特異な作品だった。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

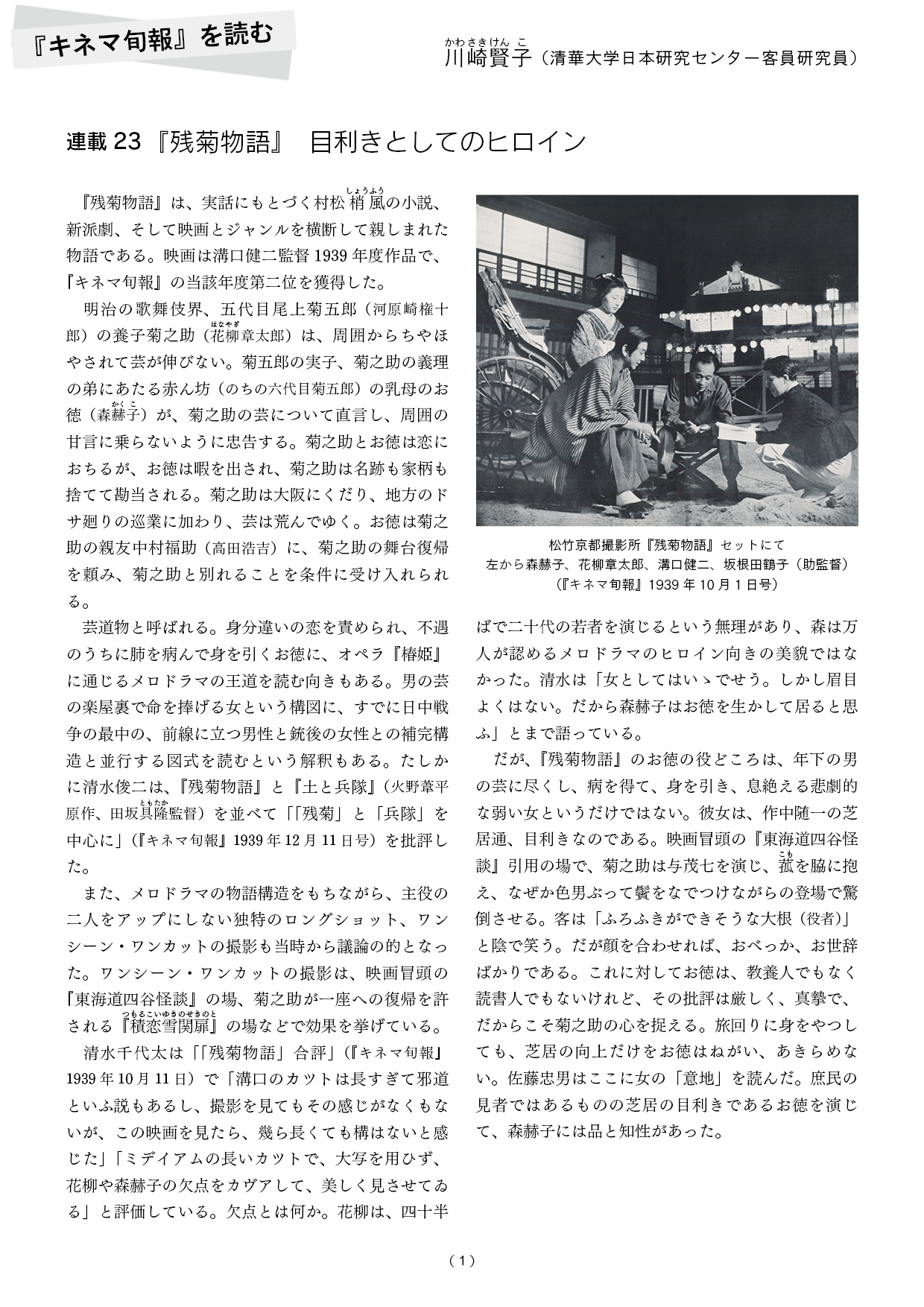

[連載23:2024年4月10日]

『残菊物語』目利きとしてのヒロイン

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

溝口健二監督作品『残菊物語』のヒロインお徳は、名門の役者尾上菊之助と恋仲になり、家を追われた男に尽くし、病を得て、男の将来のために身を引き、息絶える。そんな彼女は、単なる悲劇のヒロインとして創作されたのではない。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

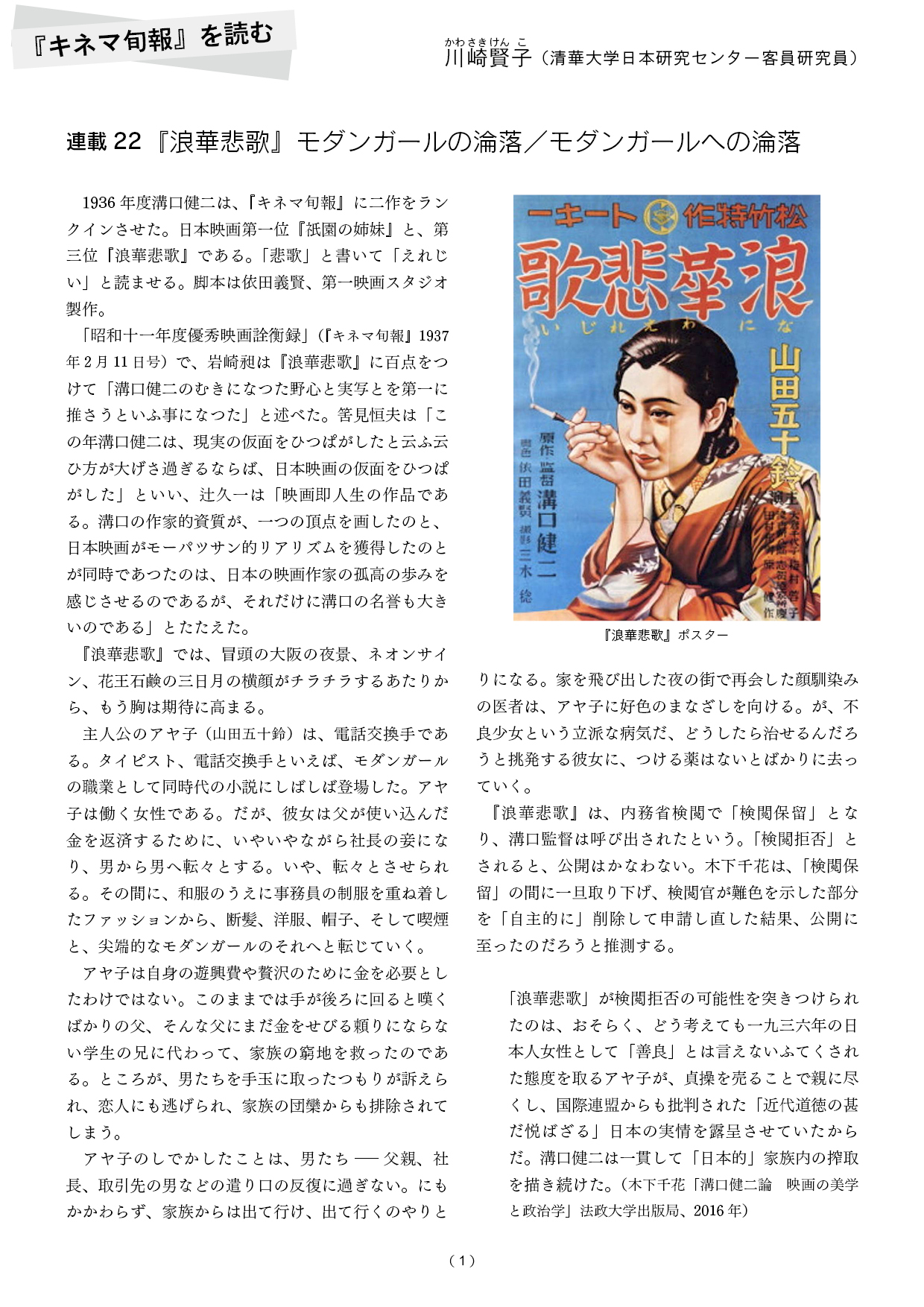

[連載22:2024年3月8日]

『浪華悲歌』モダンガールの淪落/モダンガールへの淪落

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

1936年、あるモダンガールの淪落の人生を描いた溝口健二監督作品『浪華悲歌』が公開された。彼女を蝕んでいたのはいったい何か。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

[連載21:2024年2月2日]

『折鶴お千』:活動弁士によって継承されたサウンド版トーキー

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

若者の立身のために自らを犠牲にして尽くした女性を描いた溝口健二監督の明治物の一作『折鶴お千』。この作品はトーキー移行直前の過渡期の映画として、特殊な上演方法がとられていた。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

[連載20:2024年1月9日]

『瀧の白糸』:メロドラマ的欲望から遠く離れて

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

1930年代、映画に前衛性が求められた時代、溝口健二が撮った「反時代的」ともいえる明治を舞台とした『瀧の白糸』。いっけん古き時代のメロドラマにみえるこの作品は、そして女性映画の巨匠溝口健二の作品は本当に単なるメロドラマなのだろうか。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

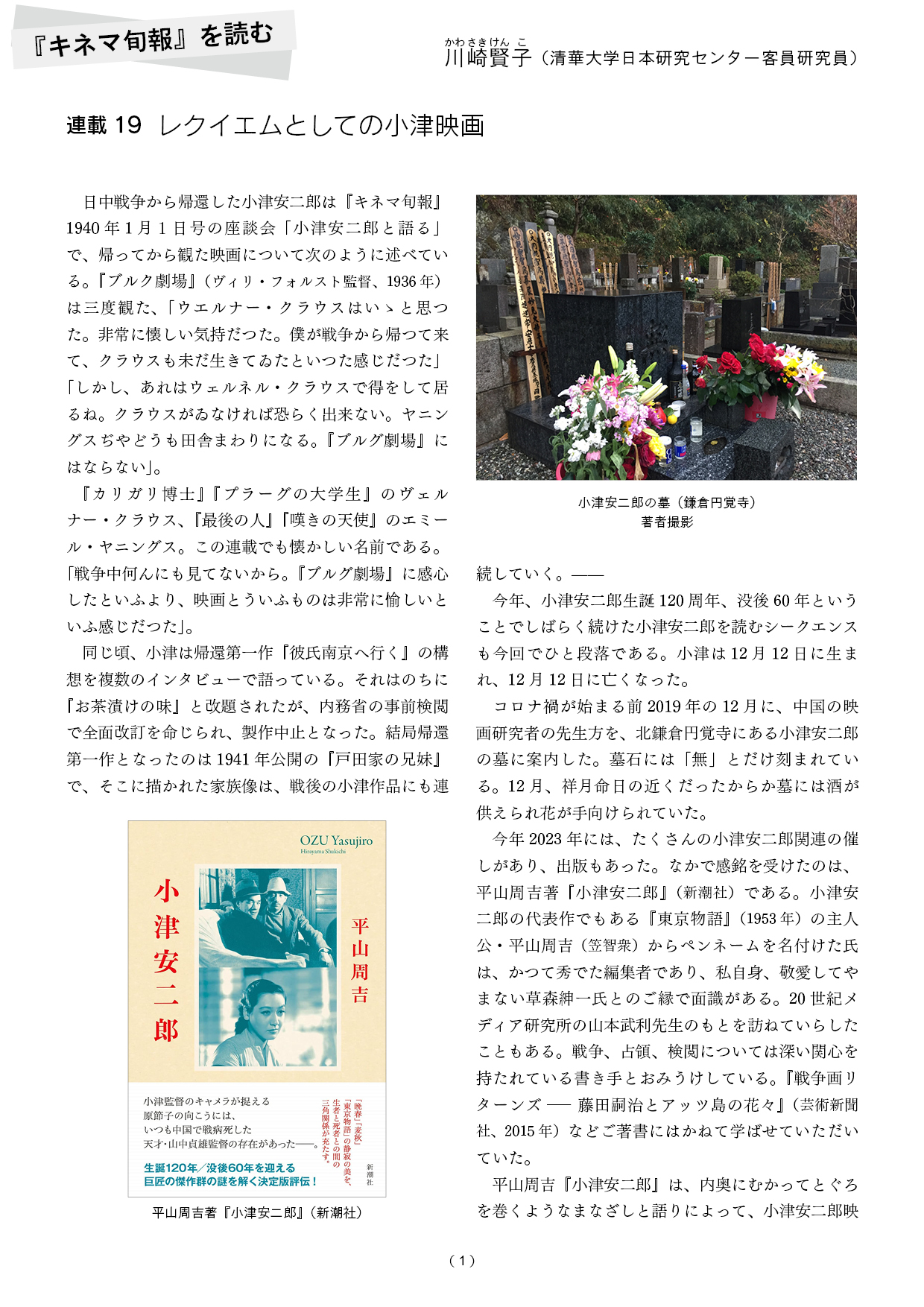

[連載19:2023年12月12日]

レクイエムとしての小津映画

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

日中戦争から帰還した小津安二郎は『ブルグ劇場』を3度観て「映画といふものは非常に愉しい」と思った。戦後の小津映画について、著者は、平山周吉『小津安二郎』と視点をあわせ、戦場で命を落とした山中貞雄や兵士たちへのレクイエムが潜むことを指摘する。

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

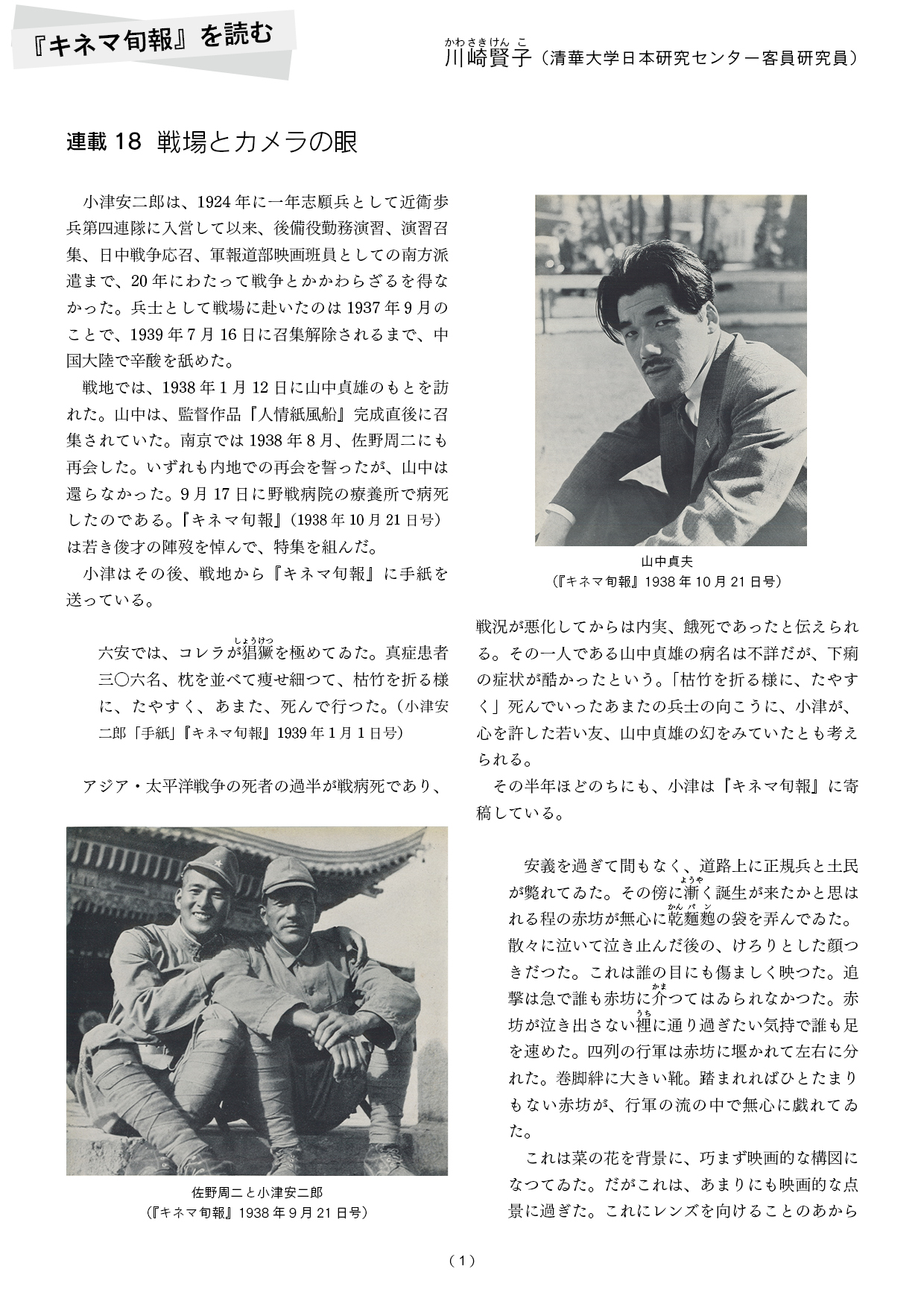

[連載18:2023年11月10日]

戦場とカメラの眼

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

1937年9月、小津安二郎は兵士として戦場に赴いた。友、山中貞夫の戦病死。「枯竹を折る様に、たやすく」死んでいく兵士たち。小津が映そうとしなかった戦場の光景とは

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

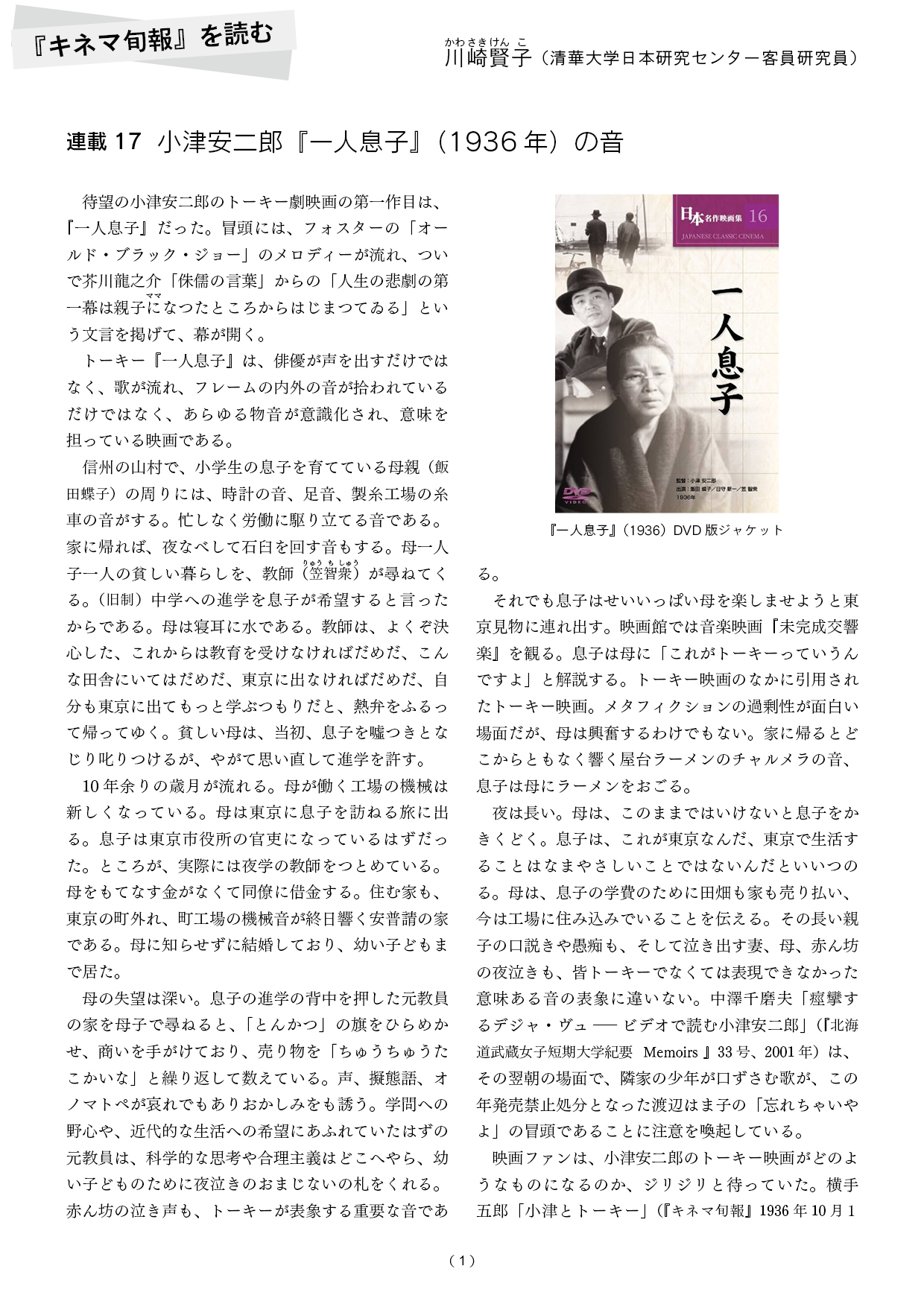

[連載17:2023年10月12日]

小津安二郎『一人息子』(1936年)の音

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

待望された小津安二郎のトーキー映画第一作『一人息子』を取りあげる。小津が音をもちいて表現した世界はどのようなものであったのか

…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

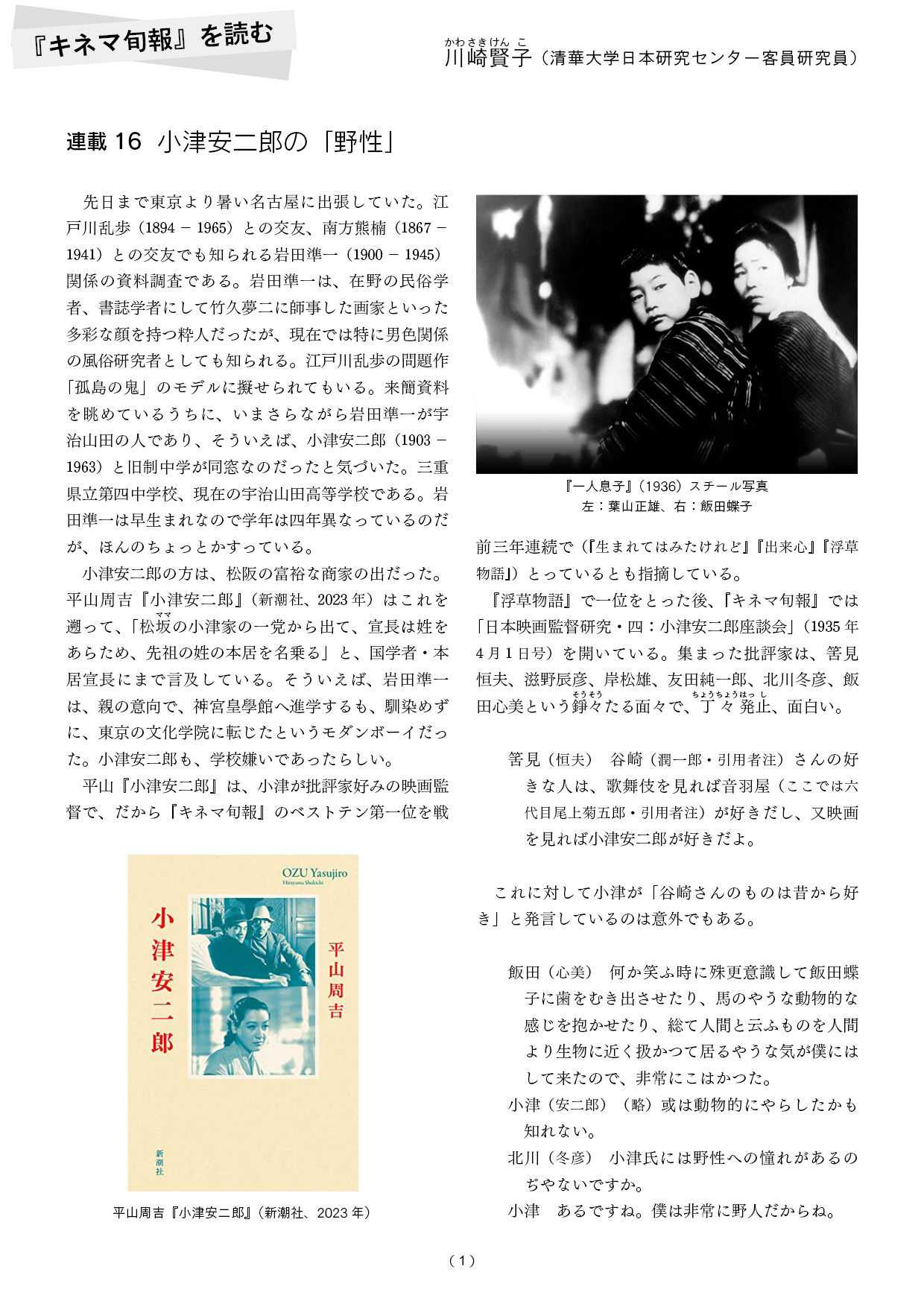

[連載16:2023年9月11日]

小津安二郎の「野性」

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

在野の民俗学者にして、男色関係の風俗研究者としても知られる岩田準一と、わずかに時と場所をすれ違った小津安二郎。彼が『浮草物語』で三回目の『『キネマ旬報』のベストテン第一位をとった時の座談会での発言から見える知られざる姿に迫る

…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

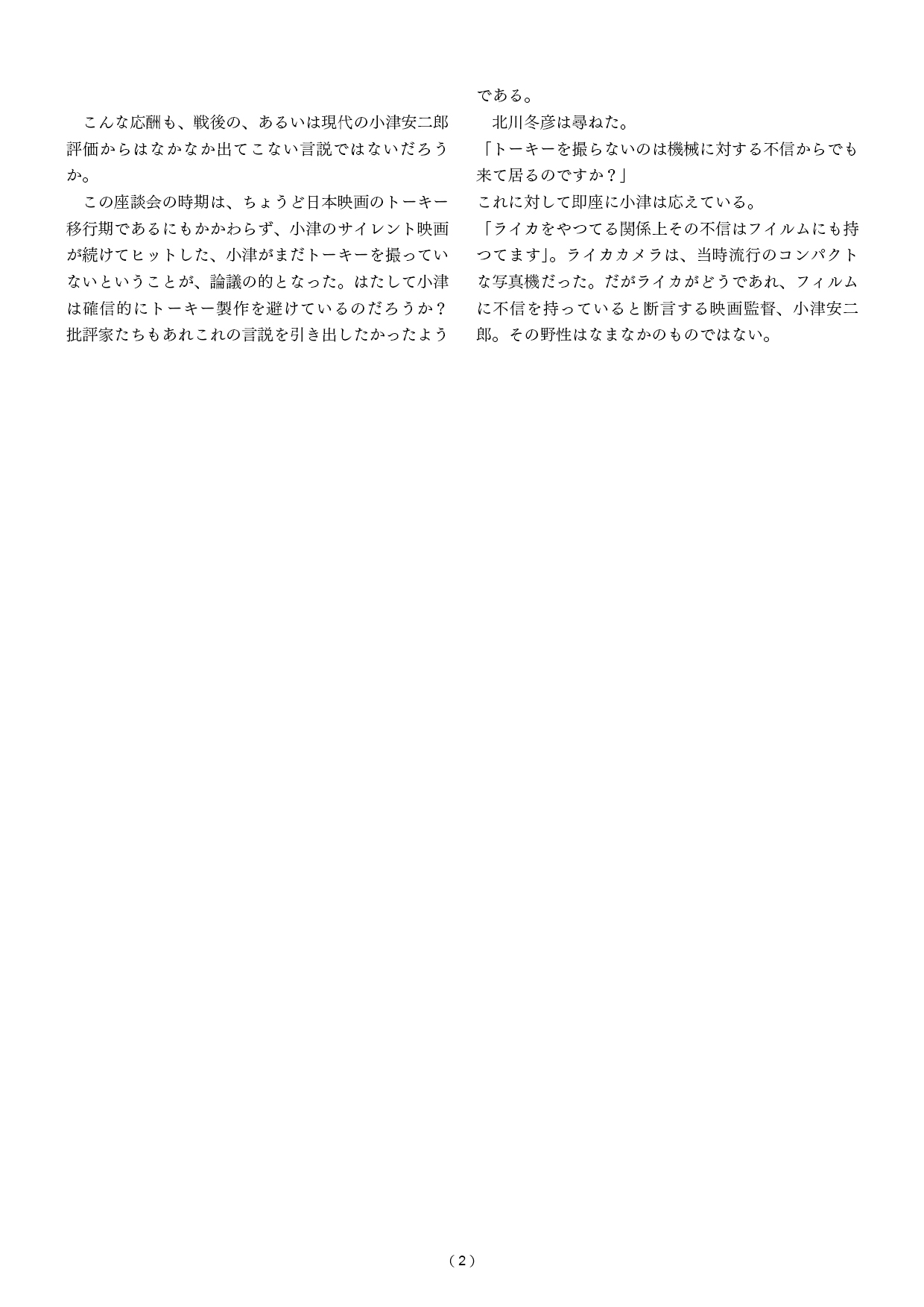

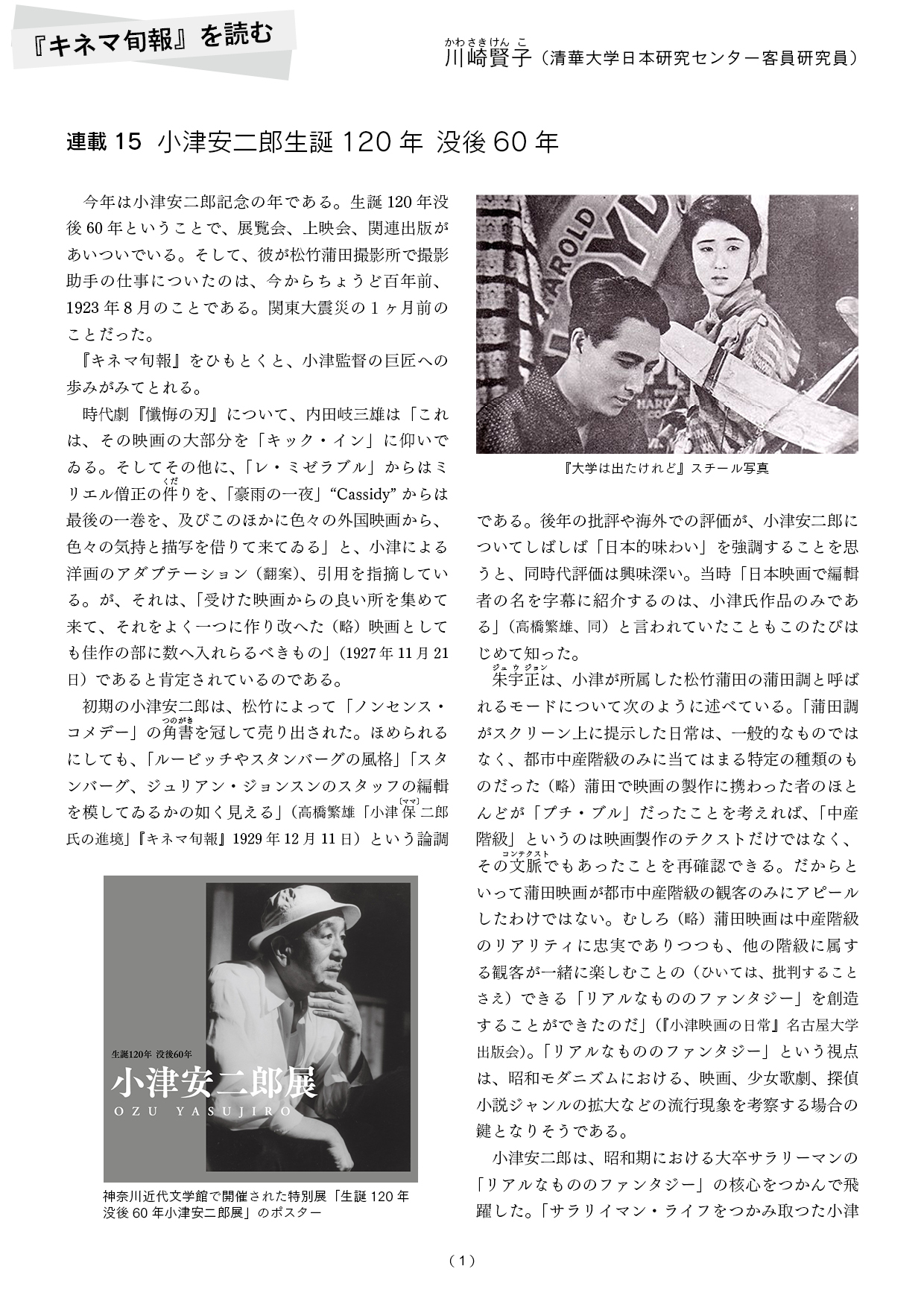

[連載15:2023年8月8日]

小津安二郎生誕120年没後60年

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

世界で「日本的味わい」を評価されている巨匠小津安二郎だが、初期作品を観た同時代の日本の評論家たちの評価はむしろ……。

…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

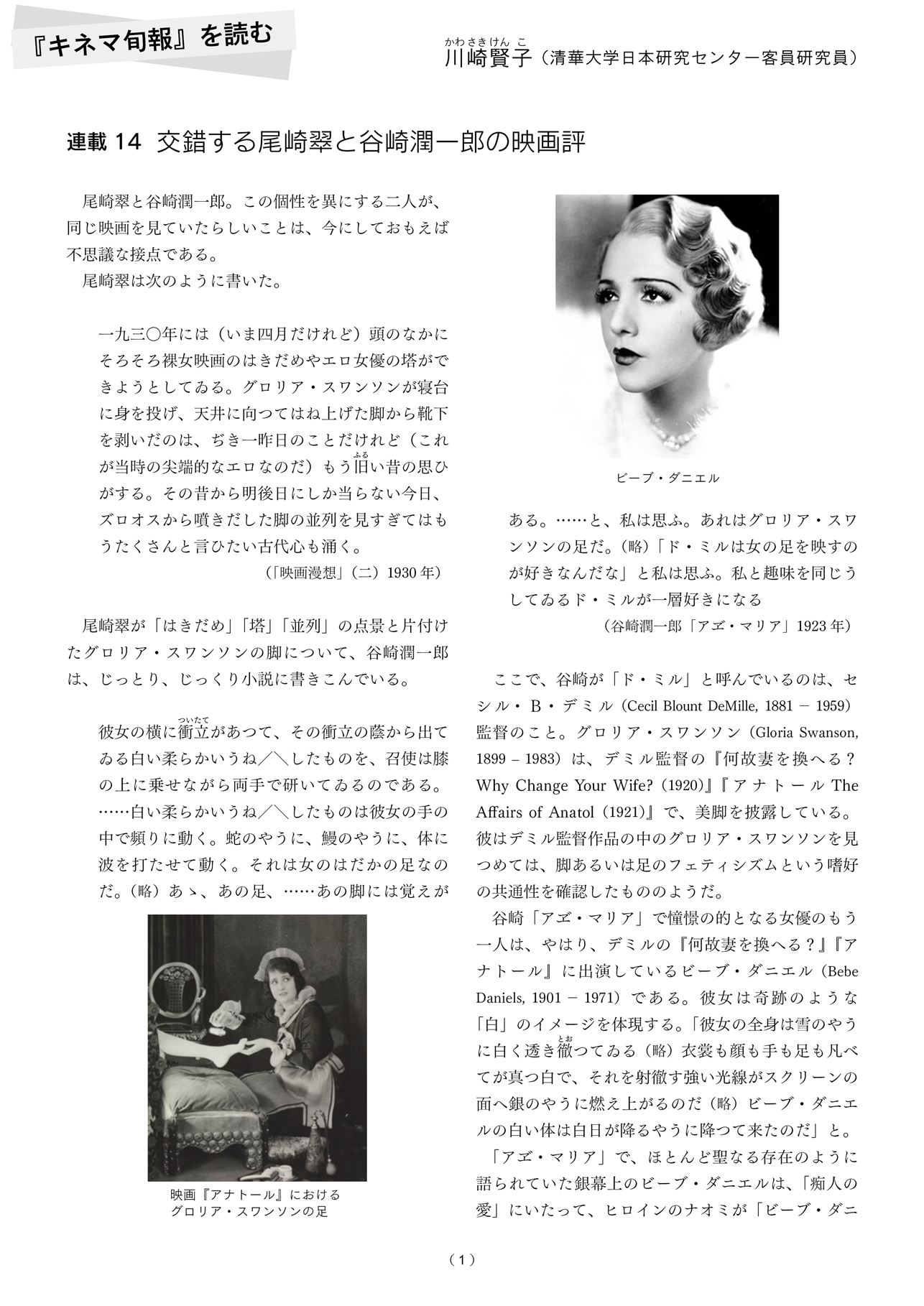

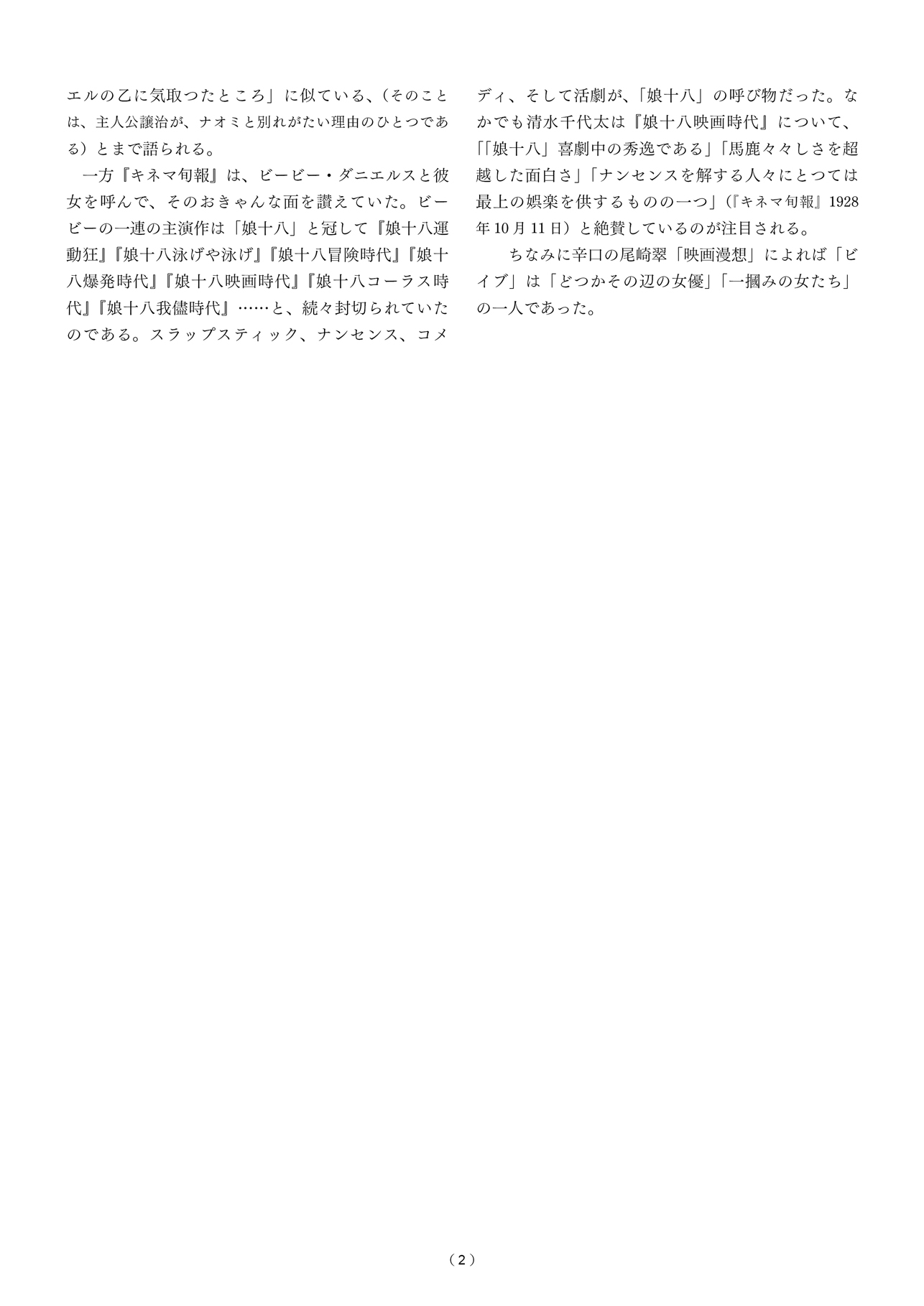

[連載14:2023年7月10日]

交錯する尾崎翠と谷崎潤一郎の映画評

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

尾崎翠が小気味のいい辛口で、一方、谷崎潤一郎がフェティシズムを披瀝した、ふたりのグロリア・スワンソンとビーブ・ダニエル評を比較する。

…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

[連載13:2023年6月7日]

海を越えた日本映画 衣笠貞之助監督『十字路』

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

ヨーロッパの常設映画館にかけられた最初の日本映画、衣笠貞之助監督の『十字路』。

『狂つた一頁』同様、表現派の手法で製作された『十字路』は、上映されたフランス、ドイツではどのような印象でうけとられ、いかなる反響があったのか。

…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

[連載12:2023年5月10日]

『狂つた一頁』:日本映画とモダニズム文化

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

「『キネマ旬報』を読む」記念すべき連載一周年に取りあげていただいたのは、衣笠貞之助監督の『狂つた一頁』。『カリガリ博士』とも通底する狂人の視線を再現した異色の映画である。amazon prime videoでも配信されているので本稿を読まれたあと視聴していただきたい。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

[連載11:2023年4月10日]

阪妻参上

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

容赦のない辛口批評が通常の『キネマ旬報』の映画批評。だが、そのなかで、評論執筆陣がどうあっても興行価値を認めざるをえないスターがいた。阪東妻三郎である。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

[連載10:2023年3月10日]

演劇の缶詰、缶詰にされた演劇

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

初期の映画は、ただ演劇を撮影し複製した「缶詰にされた演劇」だとみなされたことがあった。映画やトーキーの音声を「缶詰」と断じた論陣の主張は?…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

[連載9:2023年2月10日]

静画と声画

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

サイレントからトーキーの過渡期、日本の映画館では、トーキーの音声と活動弁士の肉声が同時に響いていた。新技術トーキー映画の流入に、日本の文人は、映画人たちはどのような反応をしめし、どのような評価を下したのか。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

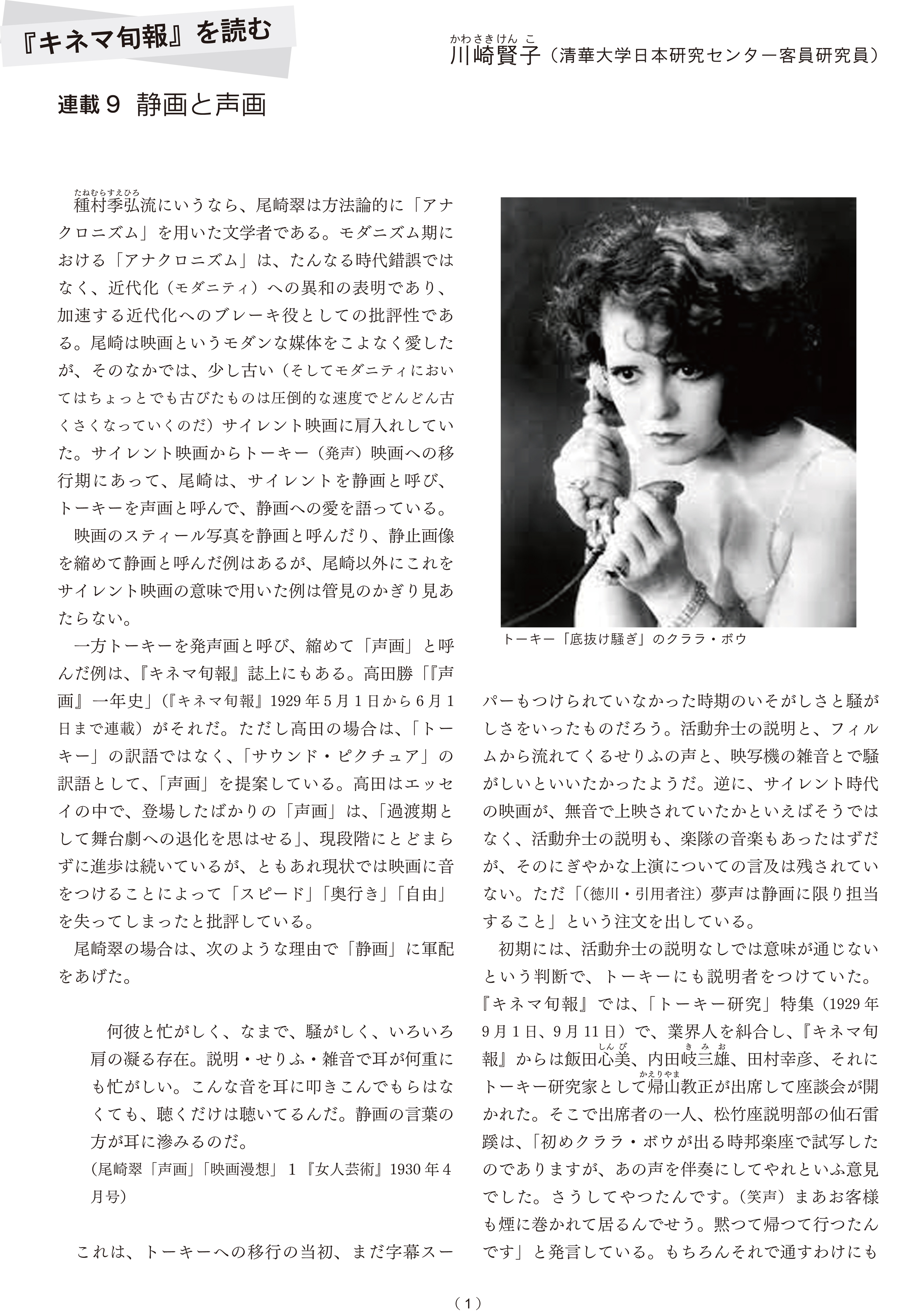

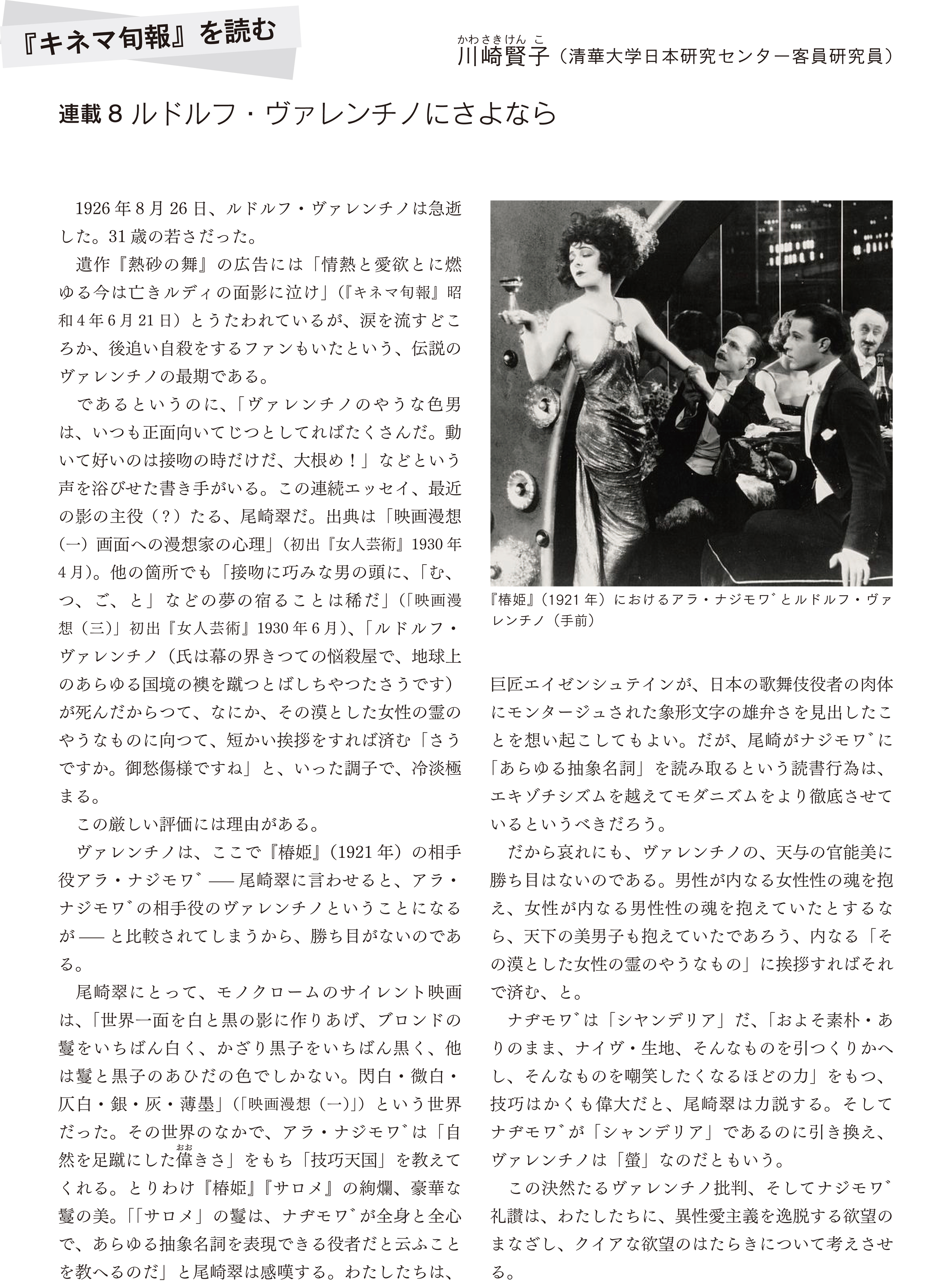

[連載8:2023年1月10日]

ルドルフ・ヴァレンチノにさよなら

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

1926年、31歳の若さで亡くなった伝説の俳優ルドルフ・ヴァレンチノ。しかし、アラ・ナジモヴァ(ヴァはワに濁点)の相手役としてしか認めていなかった尾崎翠の評価は厳しい。

尾崎はアラ・ナジモヴァを「あらゆる抽象名詞を表現できる役者」として讃える。「異性愛主義を逸脱する欲望のまなざし、クイアな欲望のはたらきについて考えさせる」(本文)尾崎翠のナジモヴァ礼賛をお読みいただきたい。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

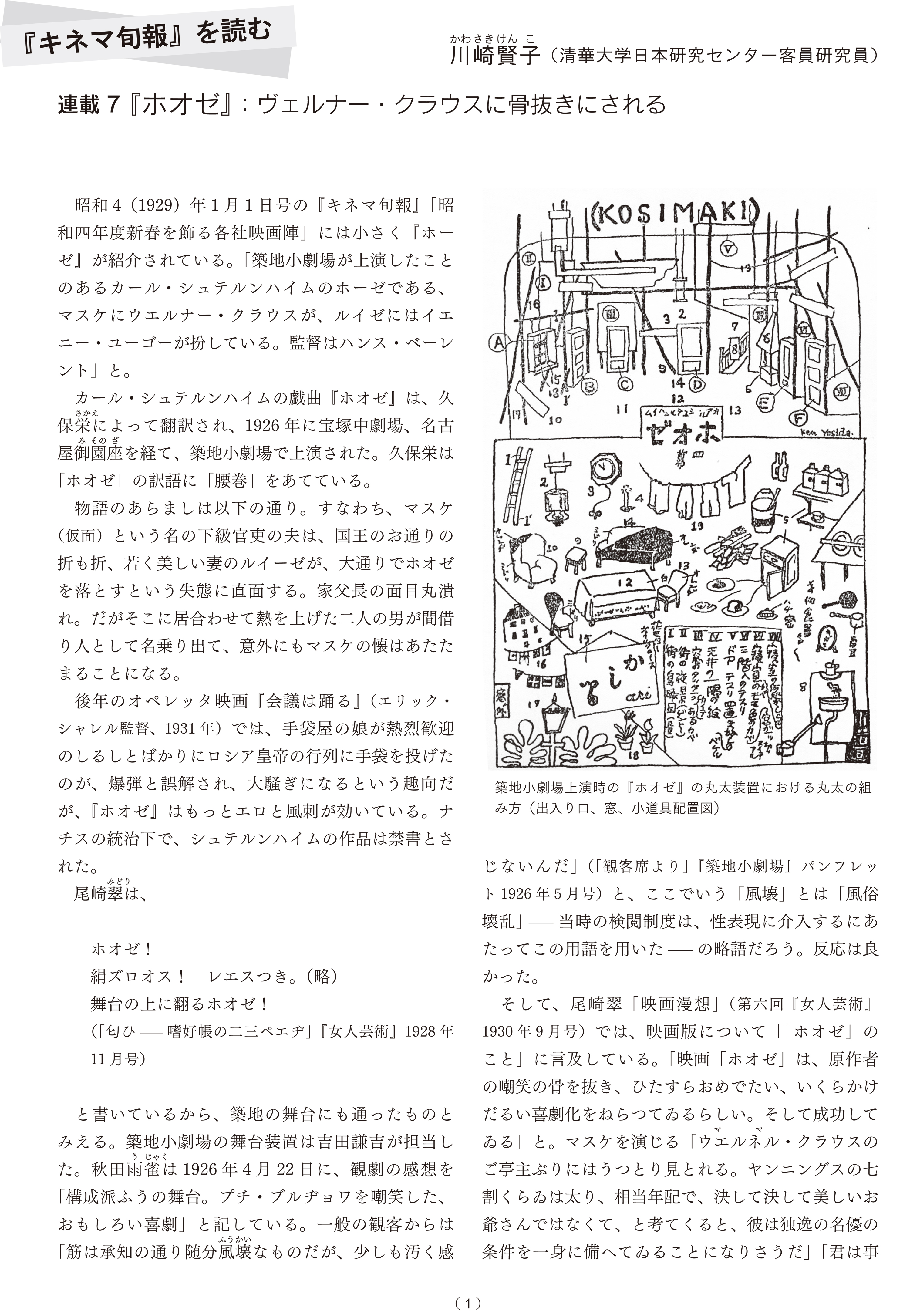

[連載7:2022年12月10日]

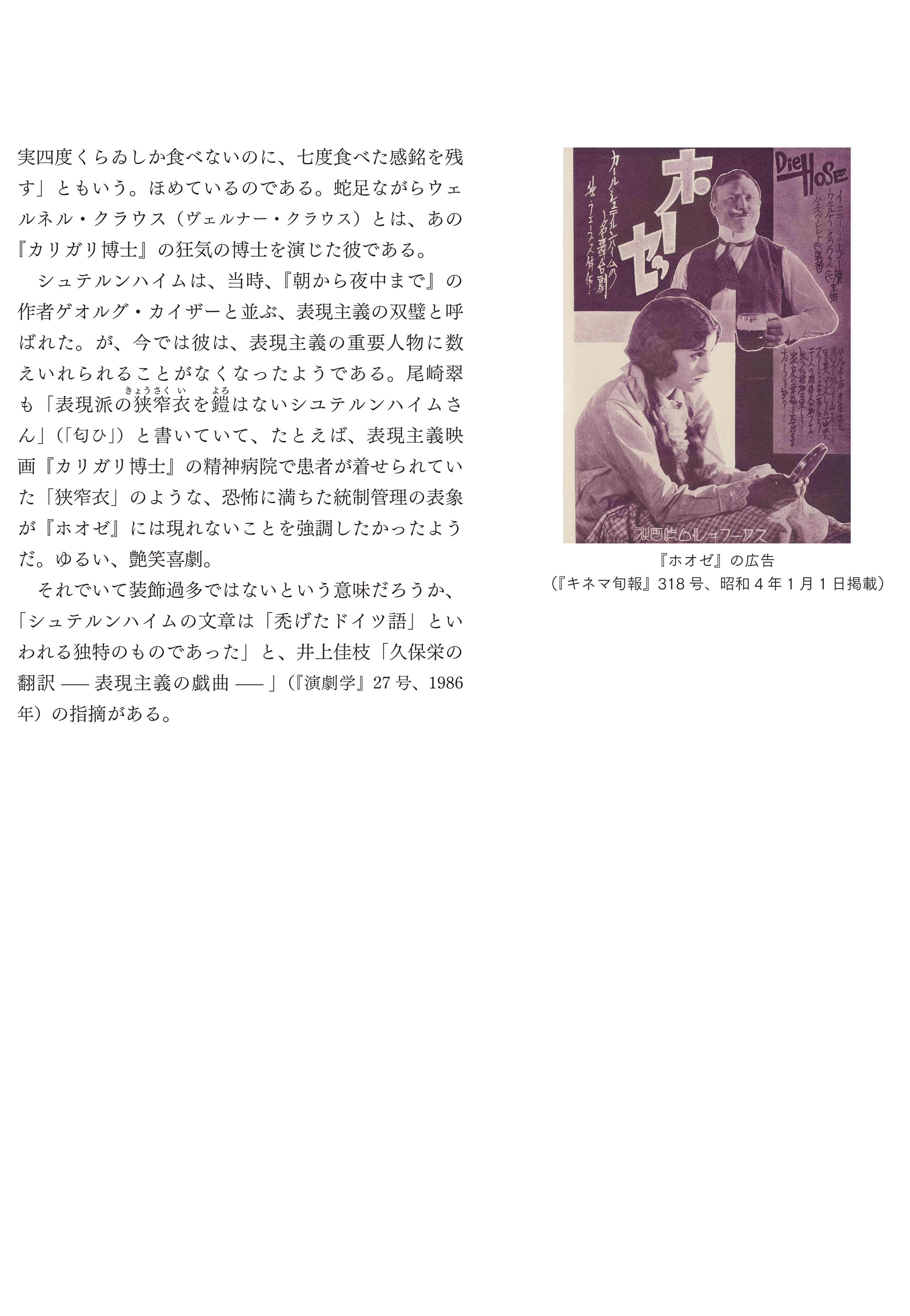

『ホオゼ』:ヴェルナー・クラウスに骨抜きにされる

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

『カリガリ博士』の狂気の博士を演じたヴェルナー・クラウスが登場する『ホウゼ』をとりあげる。プチ・ブルジョワの家庭に起きた少しエロくて風刺的な事件を描くこの喜劇作品を、日本の文人たちはいかにとらえ、表現したか。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

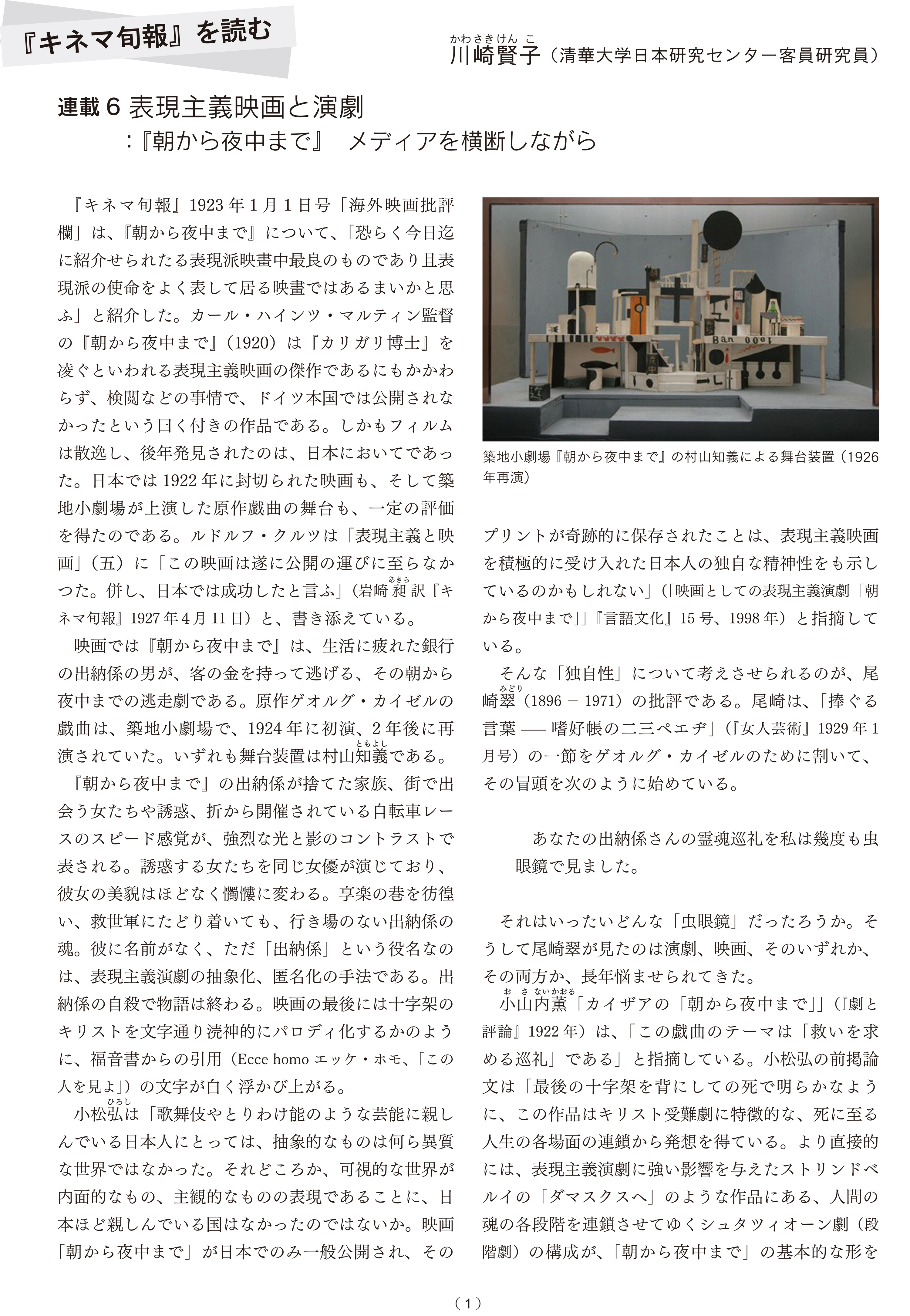

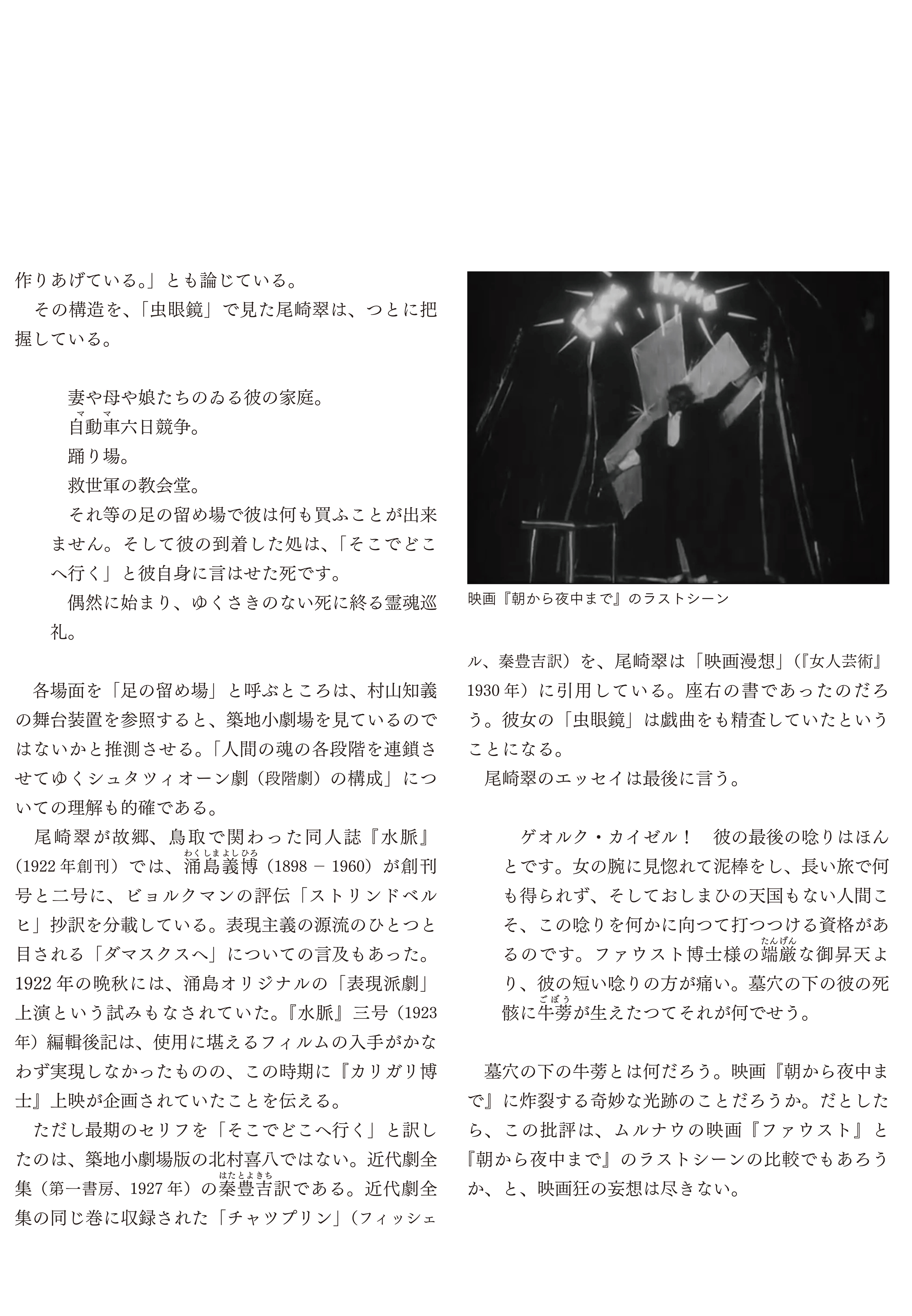

[連載6:2022年11月10日]

表現主義映画と演劇:

『朝から夜中まで』 メディアを横断しながら

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

『カリガリ博士』をしのぐ表現主義の名作と目されながらドイツでは公開されず、日本のみで公開された『朝から夜中まで』をとりあげる。客の金を盗んだある出納係の朝から夜中までの逃走劇を、霊魂巡礼と読み解いた日本の文人たち、とくに尾崎翠の批評について分析する。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

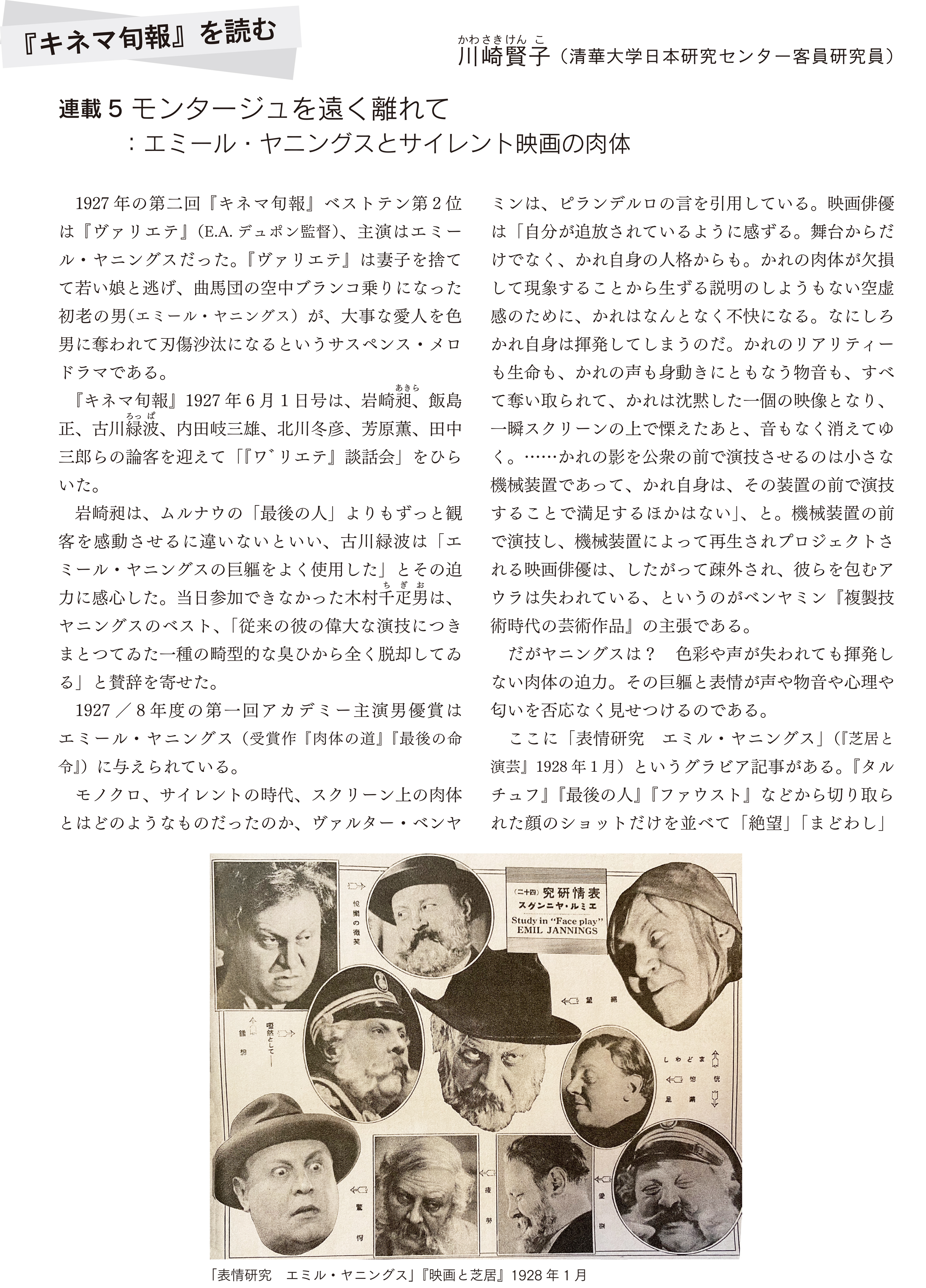

[連載5:2022年10月10日]

モンタージュを遠く離れて:

エミール・ヤニングスとサイレント映画の肉体

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

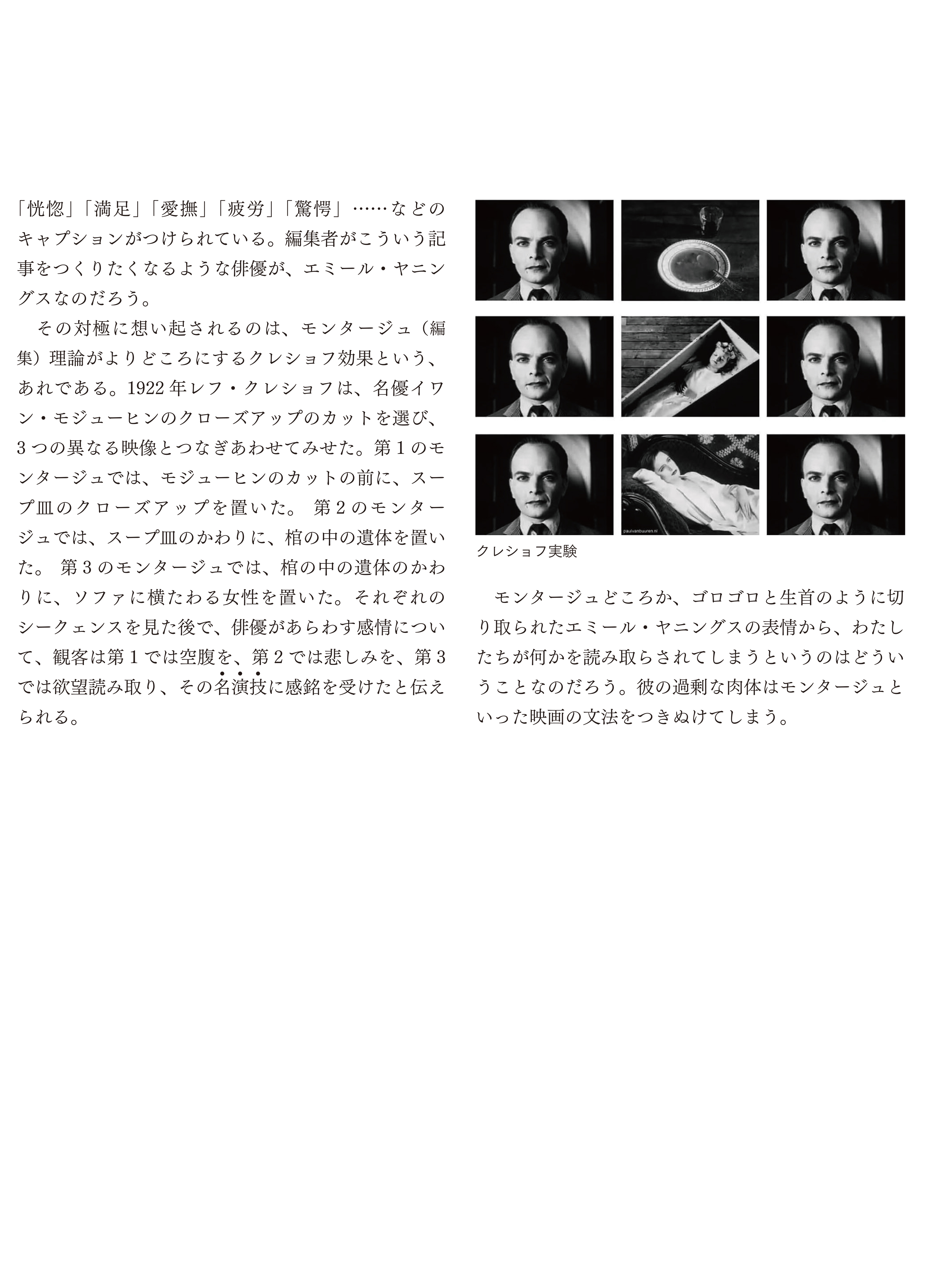

『ヴァリエテ』におけるエミール・ヤニングスの肉体の迫力は日本の文人たちを圧倒した。クレショフのモンタージュ実験に象徴される人間の認知のもろさをもやすやすと越えるヤニングスの「過剰な肉体」とは。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

[連載4:2022年9月10日]

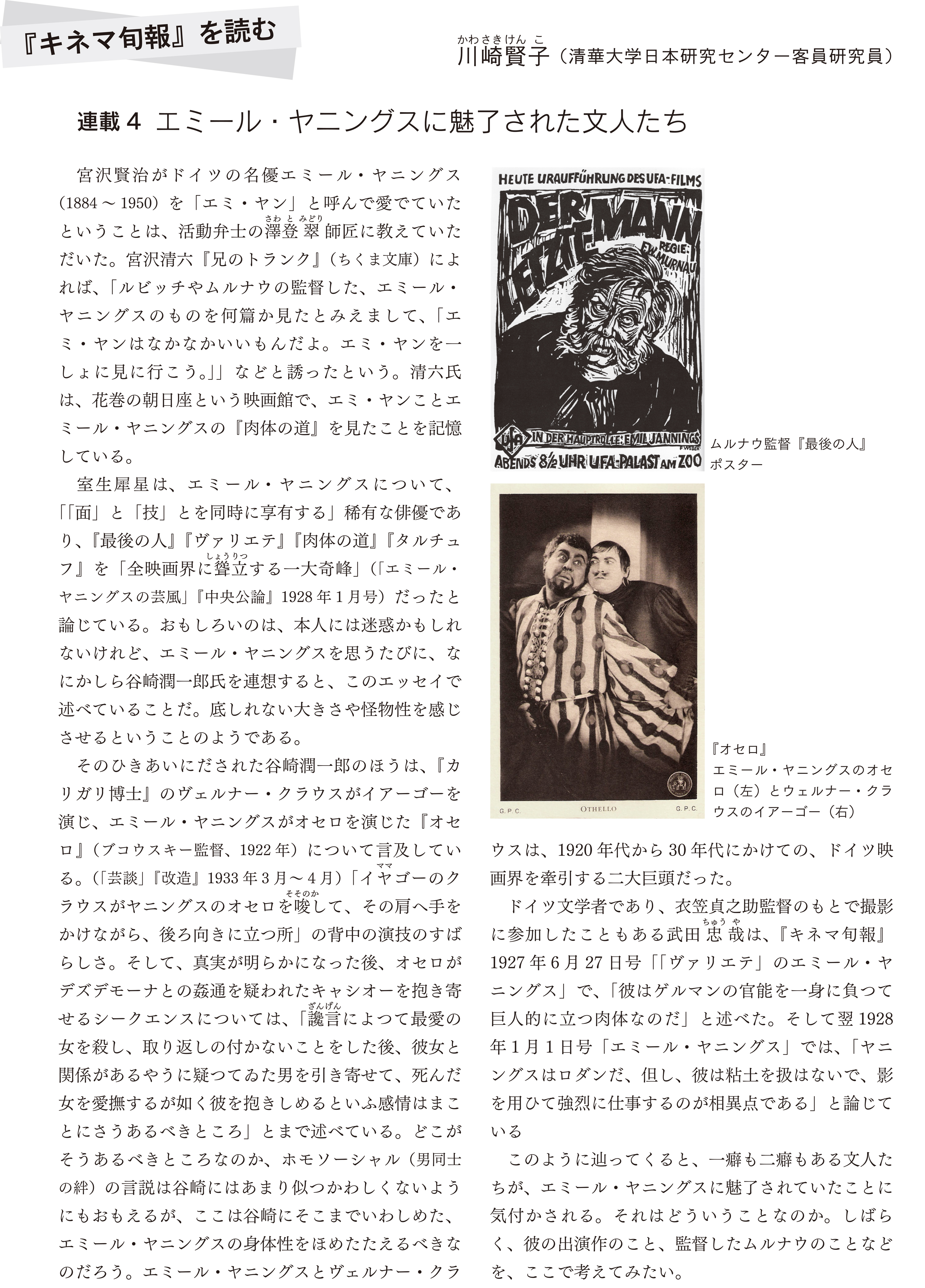

エミール・ヤニングスに魅了された文人たち

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

ドイツの名優エミール・ヤニングスは、宮沢賢治、室生犀星、谷崎潤一郎、武田忠哉ら、あくの強い日本の文人たちを魅了した。彼らはそれぞれ、ヤニングスにどのような魅力を感じていたのか。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

[連載3:2022年8月10日]

『プラーグの大学生』:ドッペルゲンガー(分身)は予兆する

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

貴族の令嬢との恋を実現させるため、大金と引き替えに魔術師に自らの鏡像を売り払った大学生が、悪事を犯すドッペルゲンガーに悩まされ、ついには死に追い込まれる物語、映画『プラーグの大学生』をとりあげる。

大学生役のコンラート・ファイトと、魔術師を演じたヴェルナー・クラウスは『カリガリ博士』でチェザーレと博士を演じたコンビでもあった。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

[連載2:2022年7月10日]

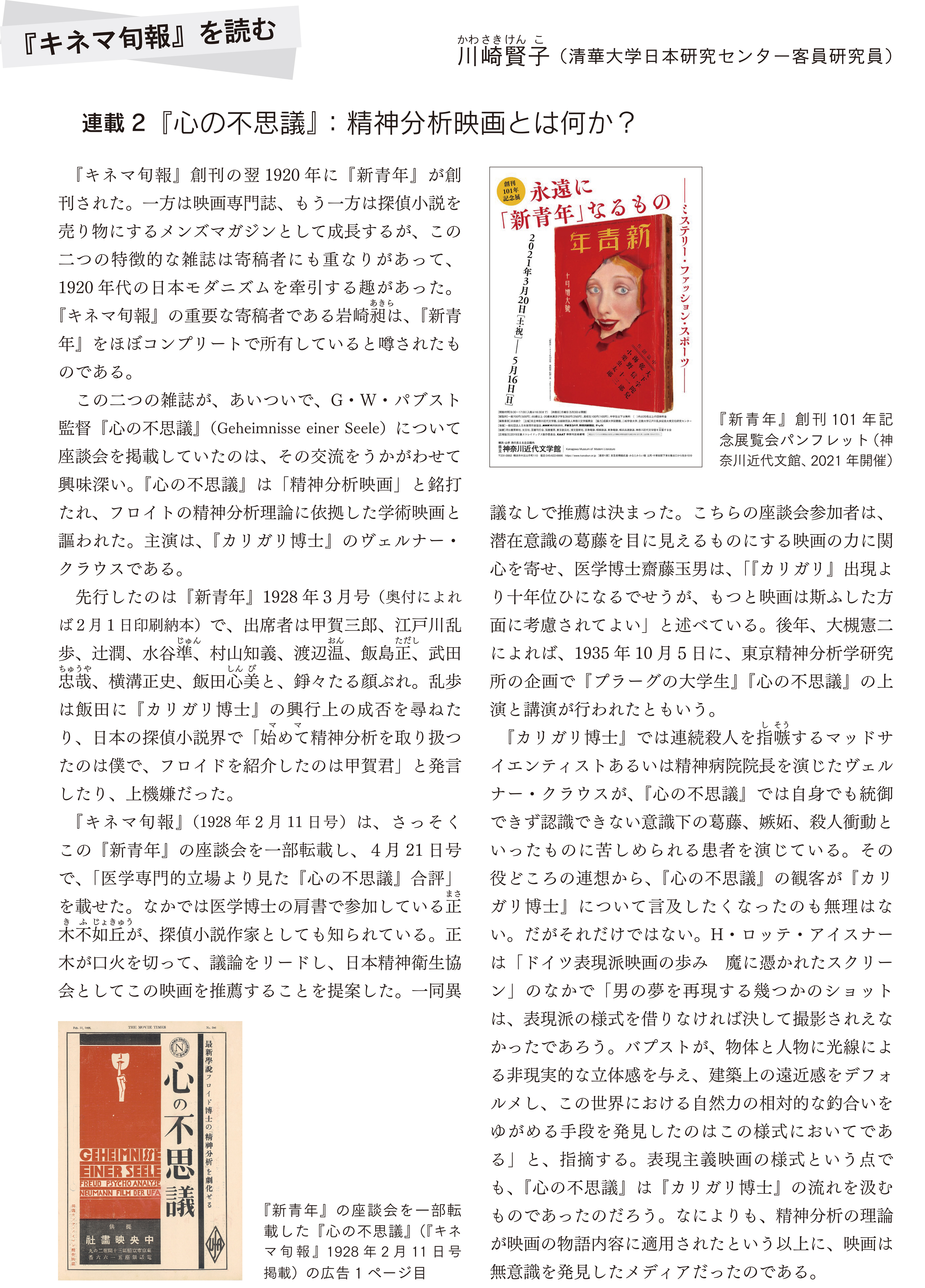

『心の不思議』:精神分析映画とは何か?

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

フロイトの精神分析理論に依拠した「精神分析映画」、『心の不思議』をめぐる『新青年』(1928年3月号)と、『キネマ旬報』(1928年2月11日号)のふたつの座談会にふれる。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

※関連情報「Pub Antiquarian 『新青年』研究会のブログ」

|

|

|

|

[連載1:2022年6月10日]

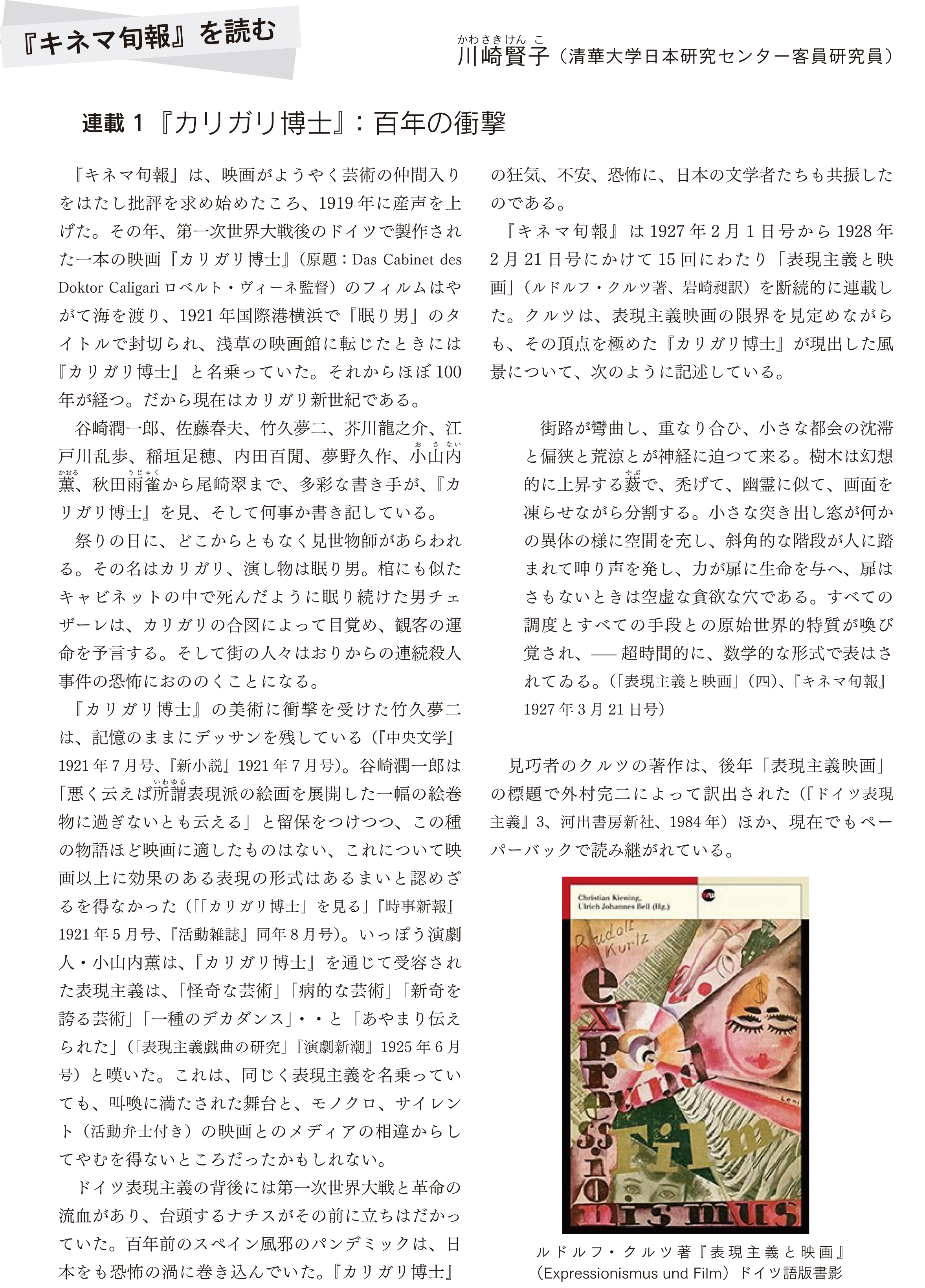

『カリガリ博士』:百年の衝撃

川崎賢子(清華大学日本研究センター客員研究員)

今からほぼ100年前、1919年、第一次世界大戦後のドイツで製作された映画『カリガリ博士』は、1921年に日本に上陸した。

日本の多くの文人、谷崎潤一郎、竹久夢二、芥川龍之介、江戸川乱歩、稲垣足穂、内田百閒、夢野久作、小山内薫、秋田雨雀、尾崎翠らが、この『カリガリ博士』を鑑賞した。彼らは『カリガリ博士』をどうとらえ、どのような感想を書き記したか。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

※「Pub Antiquarian 『新青年』研究会のブログ」でご紹介いただきました。(2022年6月23日)

|

|

|

【広告】

|

20 世紀メディア研究所刊 B5 判・並製

[第一期] 特集

創刊号(2002)特集:戦時期・占領期の一次資料による研究調査の現在

第2号 (2003)特集:通信と暗号の情報戦

第3号 (2003)特集:占領期研究の成果とプランゲ文庫

第4号 (2004)特集:東アジアのメディアとプロパガンダ

第5号 (2005)特集:中国・台湾のメディアと広告

第6号 (2005)特集:現行憲法への新しい視点と分析

第7号 (2006)特別企画:鶴見俊輔と占領期雑誌ジャーナリズム

第8号 (2007)特集:占領期の検閲と文学 / 特集:満州における文化メディアと統治

第9号 (2007)特集:対ソ・対ロインテリジェンス活動

第10号(2008)特集:戦争と文化財・資料 – その略奪と行方

[第二期] 特集

第11号(2011)特集:日米情報戦の深層 / 特集:占領期の言説

第12号(2012)特集:プランゲ文庫研究の10 年 / 特集:危機のインテリジェンス

第13号(2013)特集:日米広報外交とアジアの情報戦 / 特集:占領期メディア再考

第14号(2014)特集:日本と東アジアの検閲史再考 / 特集:占領後日本と冷戦期米国の文化的諸相

第15号(2015)特集:冷戦初期のインテリジェンスと情報政策 / 特集:占領期の文化研究の新局面

第16号(2016)特集:占領軍のインテリジェンス / 特集:プロパガンダの戦中と「戦後」

第17号(2017)特集:福島鑄郎コレクションと占領期雑誌 / 特集:新資料による陸軍中野学校研究

第18号(2018)特集:《貫戦期》の日中映画 / 小特集:ソビエト期の表象と検閲

第19号(2019)特集:ラジオと心理戦 / 占領期の地方雑誌 / 日中戦争をめぐる報道と宣伝

第20号(2020)特集:検閲からプランゲ文庫へ / 貫戦期のヴィジュアル・メディア / 中国大陸でのメディアと宣伝

第21号(2021)特集:日中映画における表象の越境/戦後メディア空間の創造

第22号(2022)特集:アカデミックリソースとしてのアーカイブの現在/アジアにおける映像と戦争の記憶

『20世紀メディア よもやま話』

雑誌「Intelligence」購読会員へのお誘い

|

株式会社 文生書院 https://www.bunsei.co.jp/

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |