『キネマ旬報』再建号 キネマ旬報社

第1号 ~ 第79号 1946年3月1日~1950年4月1日発行

キネマ旬報社内の離散集合のため、戦後刊行の『キネマ旬報』の号数に

カウントされていない幻の『キネマ旬報』。

|

ISBN 978-4-89253-626-7 |

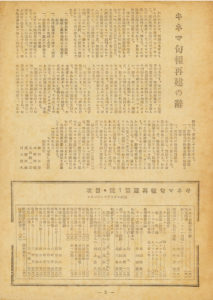

| 1 ~ 10号 |

| 11 ~ 24号 |

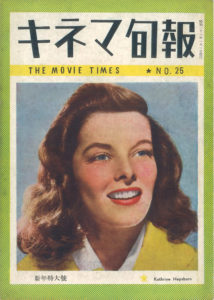

| 25 ~ 36号 |

|

| 1946年3月1日~1947年2月10日 |

| 1947年3月1日~1947年12月1日 |

| 1948年1月1日~1948年6月15日 |

|

|

|

|

ISBN 978-4-89253-627-4 |

| 37 ~ 48号 |

| 49 ~ 60号 |

| 61 ~ 72号 |

| 73 ~ 79号 |

|

| 1948年7月1日~1948年12月15日 |

| 1949年1月1日~1949年6月15日 |

| 1949年7月1日~1949年12月15日 |

| 1950年1月1日~1950年4月1日 |

|

|

|

〔『キネマ旬報』再建号 解説〕谷川建司(早稲田大学)

大正8年(1919年)に創刊された『キネマ旬報』は、誌名に敵性用語である“キネマ”が入っていたことから昭和15年(1940年)12月の演劇映画雑誌第一次統合勧告によって735号を以て廃刊となり、代わりに『映画旬報』が刊行されるものの、昭和18年(1943年)12月には第二次統制によってこれも廃刊させられた。それから凡そ2年3か月、戦前からの同人、飯田心美を編集発行人とし、ほかに水町靑磁、友田純一郎、滋野辰彦、村上忠久の計5名が編輯責任者という形で、京橋区新富町に編集部を置いて戦後の再建第一号が発行された。伝えられている話では、戦前の創刊時からの主宰者であった田中三郎の許を、終戦後まもなく水町、友田らが訪れて『キネマ旬報』再建の相談を持ち掛けたところ、自ら再建する意思の無かった田中は快くこれを受け入れ、誌名を譲ったのだという。

昭和21年(1946年)3月1日発行の再建第1号巻頭の「キネマ旬報再建の辞」には、5人の編輯責任者連名で、

映画文化の指標となれ! とは既に凡ゆる映画雑誌の使命であつたが、果してそれを純粋に遂行し実践したものがあつたらうか。われわれは過去から将来へ、それを遂行し、実践しやうとする。

一、新時代の映画作品の指標

一、新時代の映画全般の報道と調査

一、新時代の映画興行確立

等々は直面せる一部にすぎぬ。われわれの遂行し、実践すべき命題はこの他に山積してゐる。

と高らかに宣言し、スタートした。用紙確保の困難などもあったであろう、第2号は2か月後の5月1日発行となり、以後、月に2~3回刊行の旬報を名乗りながらも実際には月に1回のペースでの刊行が、翌昭和22年(1947年)の6月まで続き、昭和22年(1947年)7月1日発行の第15号以降は、正月などにはたまに月に一回のこともあったものの、原則として毎月1日と15日の2回発行が定着した。

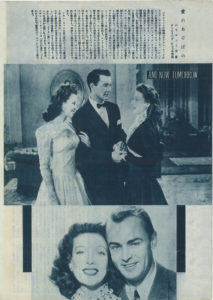

基本的な特徴としては、何よりもまずは戦前の『キネマ旬報』のスタイルをそのまま踏襲するということであり、邦画・洋画ともに扱うと共に、個々の作品の芸術性だけでなく、興行面や映画会社の経営面などについても目配せするという点で、今日に至る『キネマ旬報』の、映画に関わる全ての人にとってのサロン的な役割が意識され、運営されていたと言えるだろう。

書き手に関しては、まず邦画・洋画を問わず、編輯責任者の飯田、水町、友田、滋野、村上が毎号健筆を振るったのに加えて、早田秀敏、筈見恒夫、北川冬彦、眞木潤、今村太平、岩崎昶、清水晶、袋一平、清水千代太、双葉十三郎、登川尚佐(登川直樹)、淀川長治、上野一郎、野口久光、旗一平、林勝俊、南部圭之助、山本恭子、大黒東洋士、清水俊二、時実象平、植草甚一、亀井文夫、岡俊雄といった、その後長く日本の映画ジャーナリズムを牽引していく常連評論家たちがそれぞれの得意分野で執筆陣に加わった。

加えて、たとえば稲垣浩、伊丹万作、黒澤明、吉村公三郎、新藤兼人、豊田四郎、小津安二郎、五所平之助、衣笠貞之助、溝口健二、市川崑、藤本眞澄、森岩雄、永田雅一、城戸四郎あるいは片岡千恵藏、杉村春子、大河内傅次郎、宇野重吉、高峰秀子といった、監督、プロデューサー、俳優として映画製作の第一線にて活躍している者たちもまた折に触れてそれぞれの与えられたテーマで原稿を執筆し、更には、滝口修造、長谷川如是閑、中野好夫、高見順といった文化人らも、特集などに際しては寄稿を求められ、誌面に厚みを与えていた。

結果的に最終号となった、昭和25年(1950年)4月1日発行の再建第79号の「編集後記」において、水町靑磁は「読者諸君の要望が、フアン雑誌から、だんだん研究誌の方へ向いて来てることが、本誌の賣行きから察しられる。随つて今後は、ますます本誌の本領を発揮してゆきたい」と述べているが、これをどう理解すればよいだろうか。「賣行き」というのが、購読先が大学などの研究機関の比重が高まってきた、というような意味をも含んでいるのか、それとも発行部数の減少に対して、部数は少なくても質で勝負する、と強がりを言っているのか定かではないが、少なくともこの時点ではこの第七十九号でもって終刊となるような予兆は感じ取ることが出来ない。

だが、再建『キネマ旬報』の中心的役割を担い、かつ三英社という別の会社名義での出版ながら実質的にキネマ旬報同人による別雑誌として、『キネマ旬報』と同じ住所を編集部として刊行されていた『映画物語』の編集長も兼ねていた水町青磁は、第79号の編集後記を書き終えた直後の3月4日夜に新橋駅で列車に飛び乗ろうとしてホームと列車の隙間に落ち、あっけなく世を去ってしまったのである。

その後『キネマ旬報』発行権を巡って二つの組合の間で争議が起きて刊行がストップした後、半年後の『キネマ旬報』は新たに清水千代太を編集発行人として、品川区小山に編集部を設けて復刊第1号が刊行され、以後経営者や編集部の場所を何度も変えながら今日に至っている。

| 『アメリカ映画』 |

アメリカ映画研究所/編集=キネマ旬報同人 |

1~21号 1946年11月1日~1948年10月

『キネマ旬報』の別動隊としてアメリカ映画に特化した月刊誌。飯島正を編集兼発行人として発行された。発行元は便宜的にアメリカ映画研究所となっているが、実質的にキネマ旬報発行といえる。GHQ占領政策に沿って発行。「アメリカ映画によって日本人を民主化する」ことを目的とした。

|

ISBN 978-4-89253-635-9 |

|

| 1946年11月1日~1948年1月20日 |

| 1948年2月20日~1948年11月20日 |

|

|

|

1~25号 1950年8月10日~1952年3月15日

『キネマ旬報 再建号』休刊後の後継誌として戦前『キネマ旬報』の主宰者、田中三郎発行編集人として刊行。再建号休刊が単なる経営破綻ではなく二つの組合間での発行権を巡る内紛があったが故であり、いずれはどちらかが再発行する事が予想されたため、やむなく『キネマ旬報』の題名で出せなかった。

|

|

|

| 1950年8月10日~1951年3月1日 |

| 1954年4月1日~1952年3月15日 |

|

|

|

| 『映画春秋』 |

「映画春秋社」/編集 = 「キネマ旬報」同人 |

1~34号 1946年8月1日~1950年4月10日

『キネマ旬報』から派生した映画論壇誌、編集は北川冬彦、飯島正。編集部所在地が『キネマ旬報』と同一であり、実質的にキネマ旬報発行といえる。本家『キネマ旬報』よりも芸術としての映画にフォーカスした形で、「失はれた映画芸術の復興、映画芸術精神の新たなる喚起」ことを使命と謳っている。

|

ISBN 978-4-89253-646-5 |

|

| 1946年8月15日~1947年3月15日 |

| 1947年4月15日~1948年2月10日 |

| 1948年3月10日~1948年9月10日 |

|

|

|

|

ISBN 978-4-89253-647-2 |

| 19 ~ 25号 |

| 26 ~ 30号 |

| 31 ~ 34号 |

|

| 1948年10月10日~1949年7月10日 |

| 1949年8月10日~1949年12月10日 |

| 1950年1月10日~1950年4月10日 |

|

|

|

|