[連載]ポスター研究者が語る『キネマ旬報』に関する「モッタイナイ話」

田島奈都子(青梅市立美術館 学芸員) |

『ポスター万歳 百窃百笑』 田島奈都子編著 ホームページはこちら

株式会社 文生書院 https://www.bunsei.co.jp/

|

.

|

|

|

|

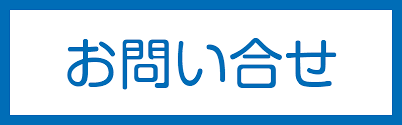

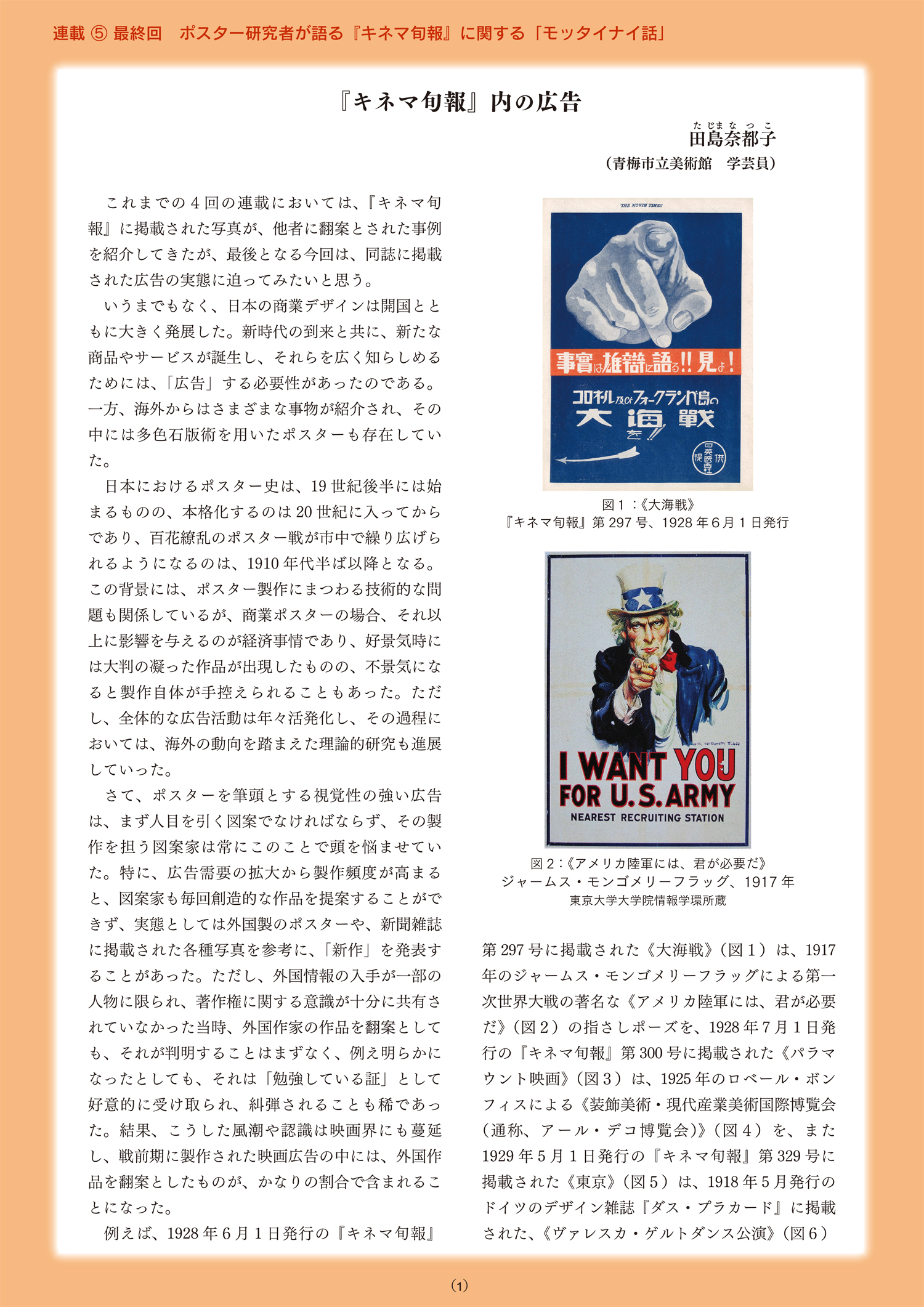

[連載➄]『キネマ旬報』内の広告【最終回】

田島奈都子(青梅市立美術館 学芸員)

これまでの4回の連載においては、『キネマ旬報』に掲載された写真が、他者に翻案とされた事例を紹介してきたが、最後となる今回は、同誌に掲載された広告の実態に迫ってみたいと思う。

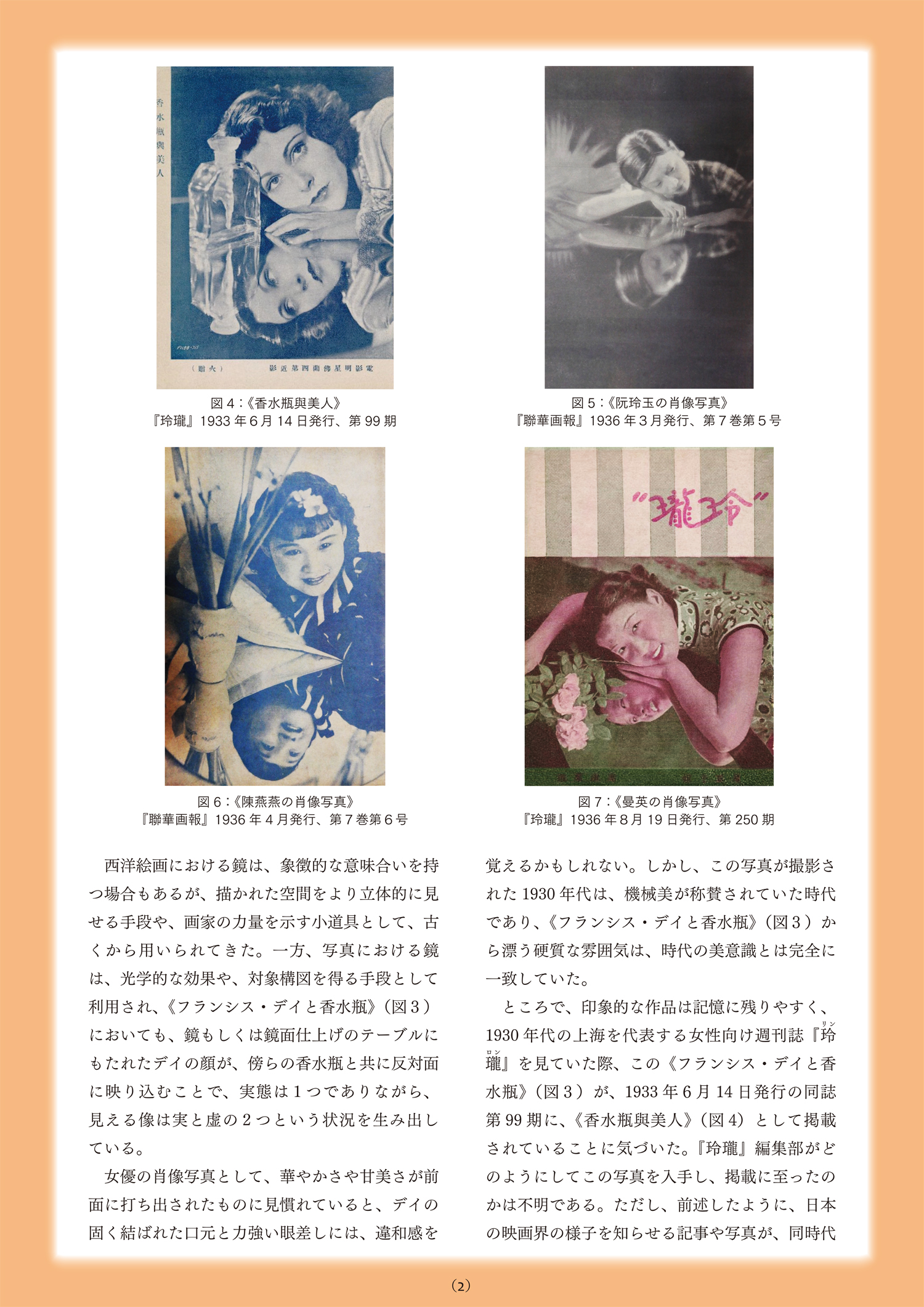

いうまでもなく、日本の商業デザインは開国とともに大きく発展した。新時代の到来と共に、新たな商品やサービスが誕生し、それらを広く知らしめるためには、「広告」する必要性があったのである。一方、海外からはさまざまな事物が紹介され、その中には多色石版術を用いたポスターも存在していた。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

[連載④]海を渡った?!『キネマ旬報』

田島奈都子(青梅市立美術館 学芸員)

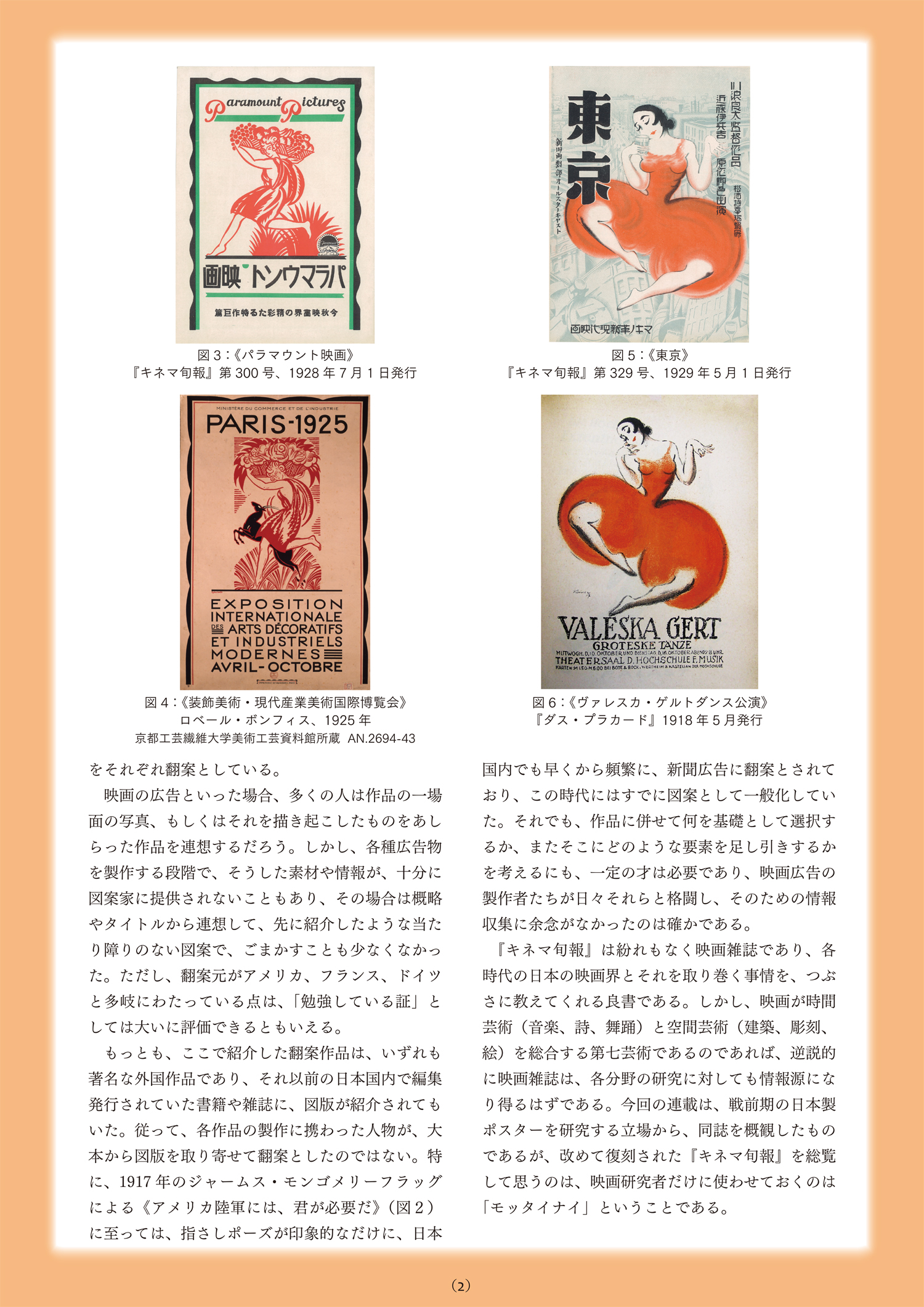

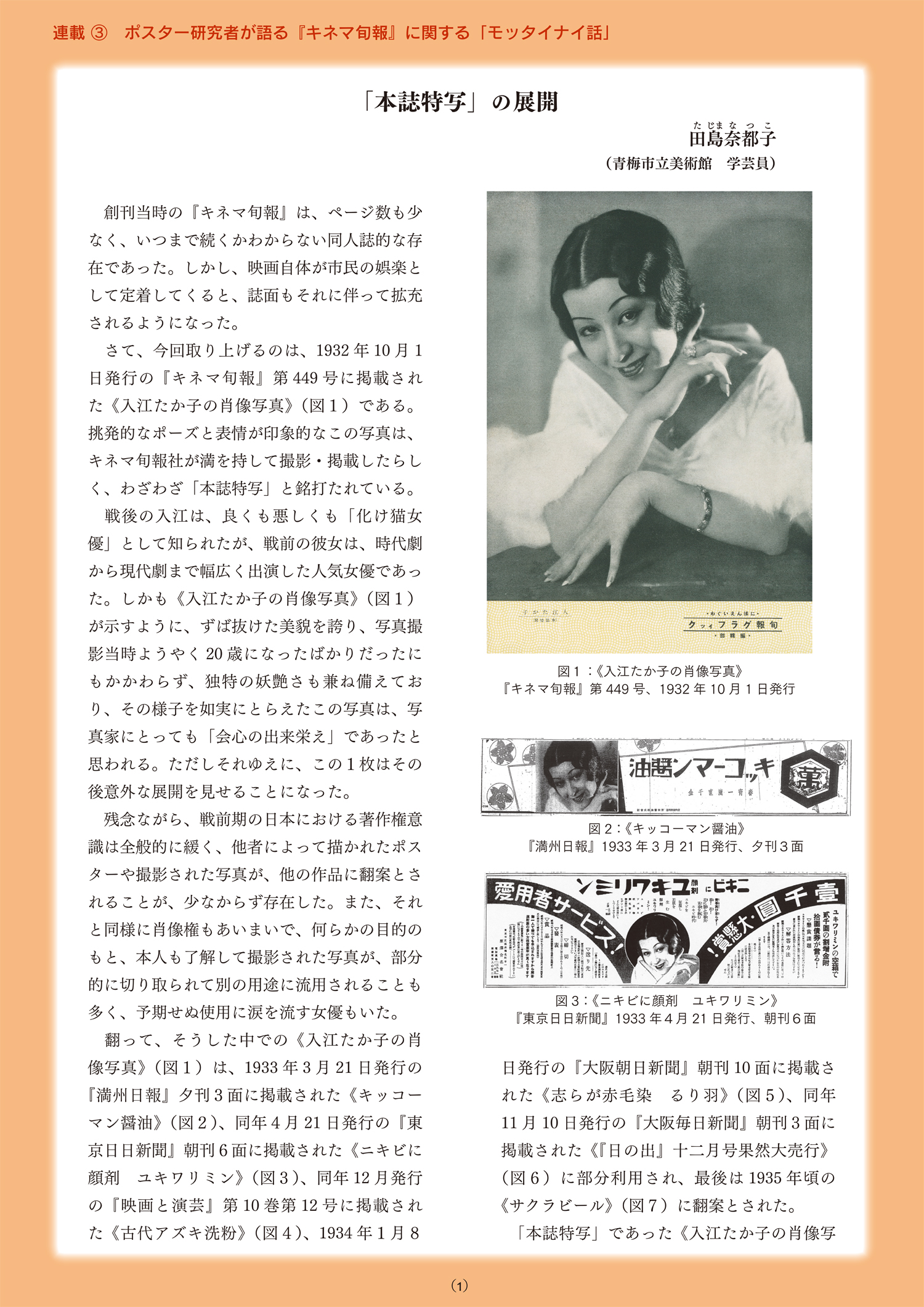

ここに興味深い写真がある。被写体はいずれも中国人女優であり、彼女たちが眺めているのは1938年1月1日発行の『キネマ旬報』第632号である。同年に公開された日満支合作映画「東洋平和の道」に出演した李明と白光は、その関係で来日したこともあり、これを機に前者はカルピスのキャンペーン・ガールに、後者は日本人の奥山彩子と、満州人ということになっていた李香蘭(=山口淑子)と共に、「興亜三人娘」の1人に抜擢された。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

|

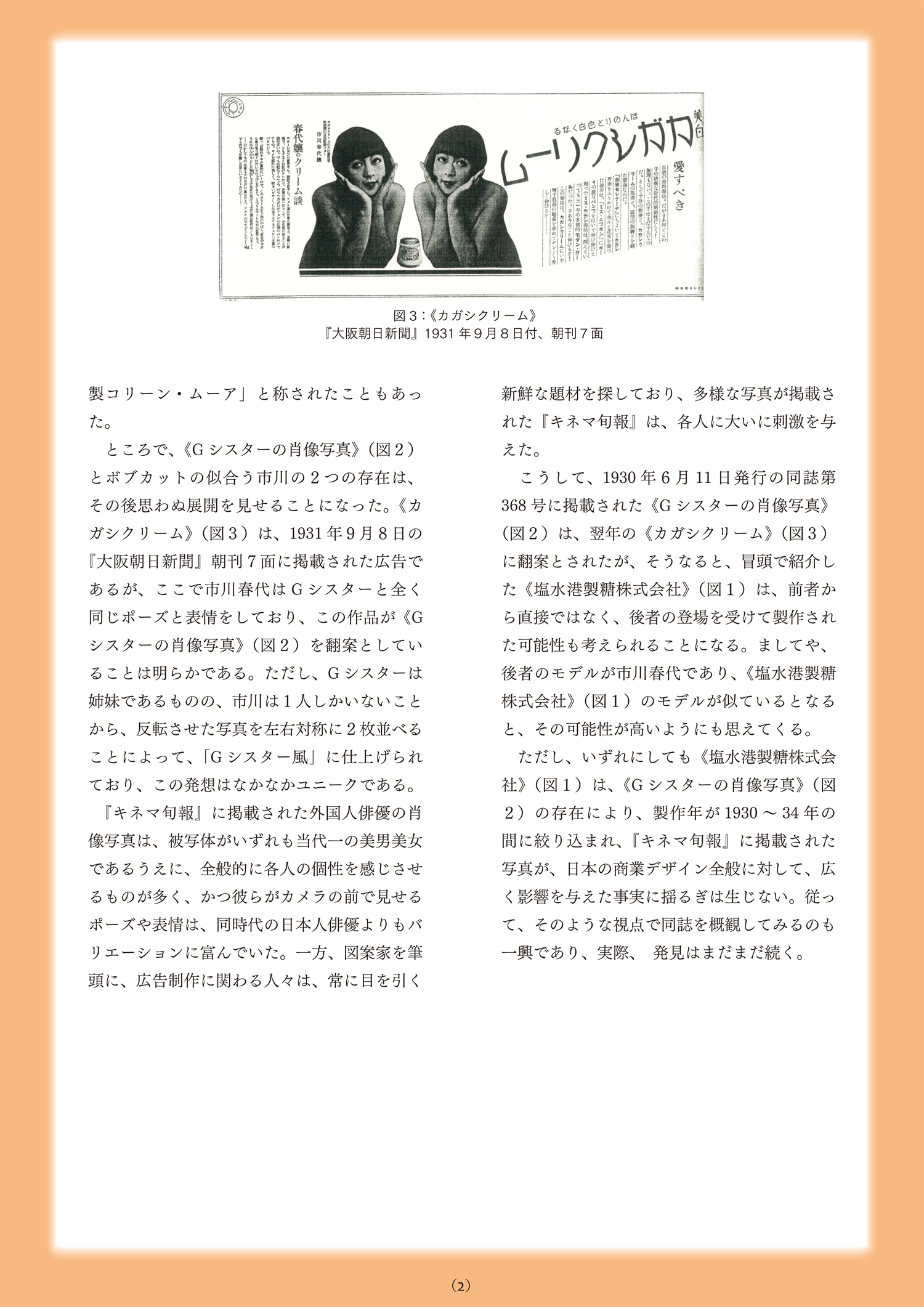

[連載➂]「本誌特写」の展開

田島奈都子(青梅市立美術館 学芸員)

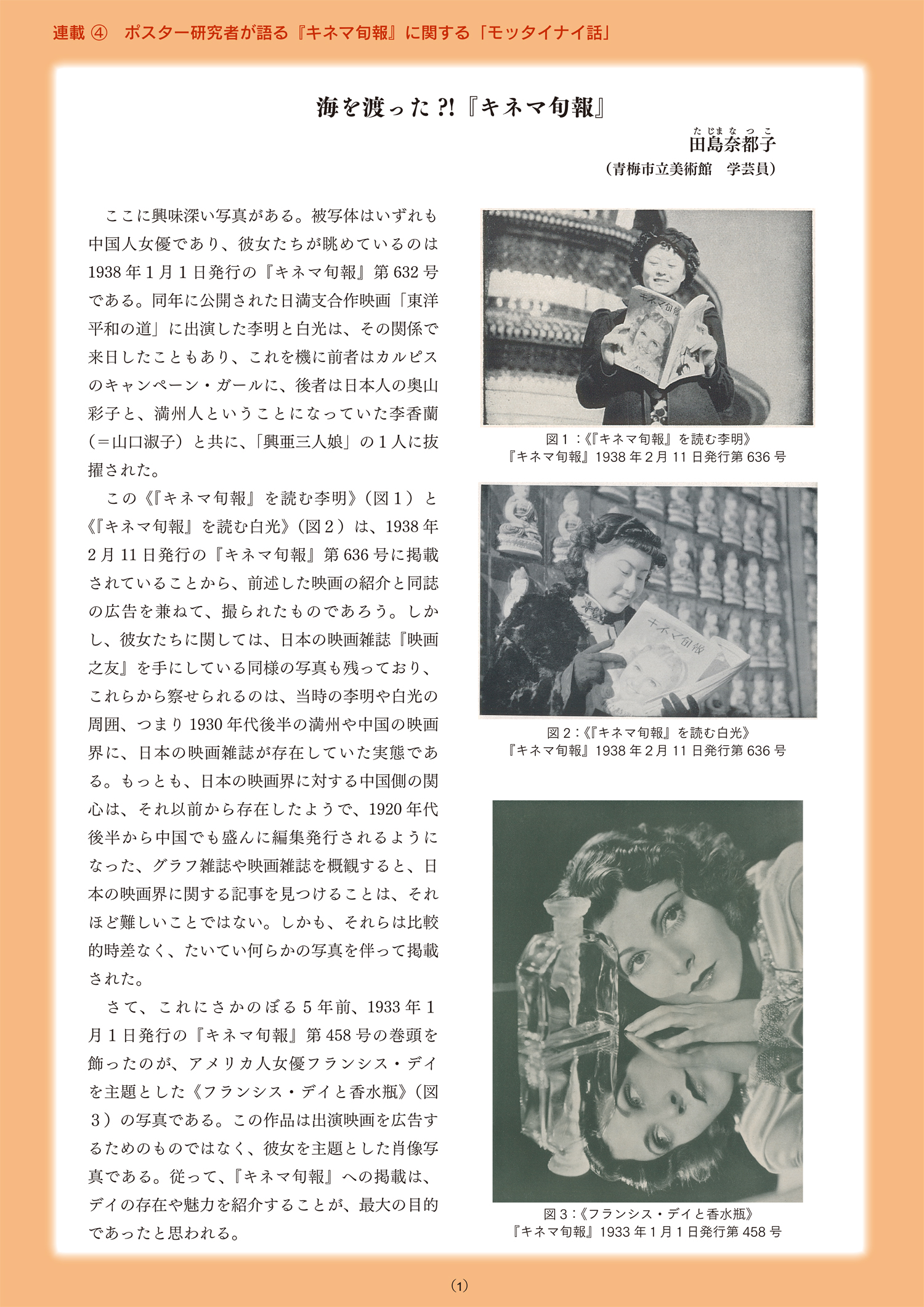

創刊当時の『キネマ旬報』は、ページ数も少なく、いつまで続くかわからない同人誌的な存在であった。しかし、映画自体が市民の娯楽として定着してくると、誌面もそれに伴って拡充されるようになった。さて、今回取り上げるのは、1932年10月1日発行の『キネマ旬報』第449号に掲載された≪入江たか子の肖像写真≫である。挑発的なポーズと表情が印象的なこの写真は、キネマ旬報社が満を持して撮影・掲載したらしく、わざわざ「本誌特写」と銘打たれている。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

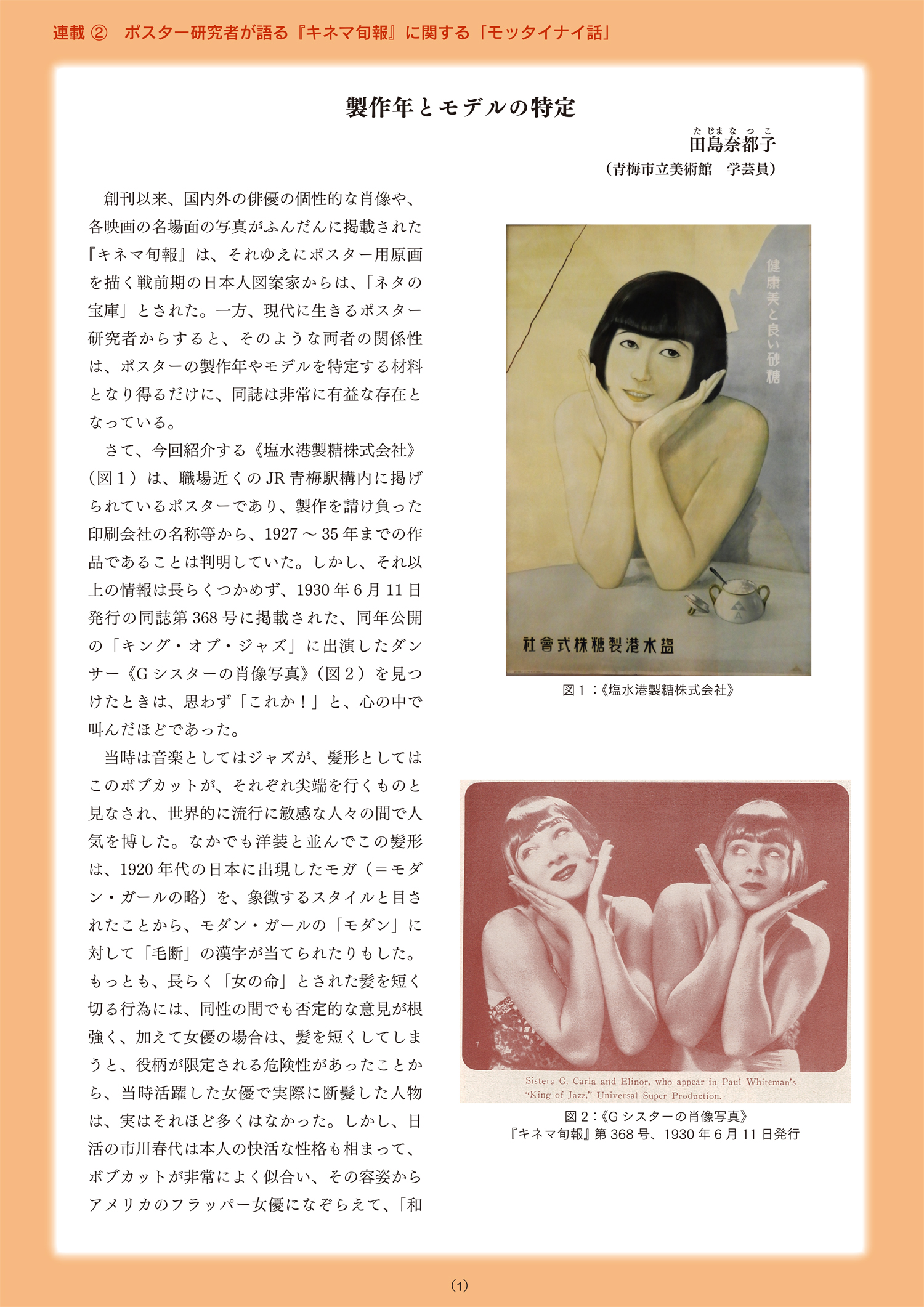

[連載②]製作年とモデルの特定

田島奈都子(青梅市立美術館 学芸員)

創刊以来、国内外の俳優の個性的な肖像や、各映画の名場面の写真がふんだんに掲載された『キネマ旬報』は、それゆえにポスター用原画を描く戦前期の日本人図案家からは、「ネタの宝庫」とされた。一方、現代に生きるポスター研究者からすると、そのような両者の関係性は、ポスターの製作年やモデルを特定する材料となり得るだけに、同誌は非常に有益な存在となっている。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

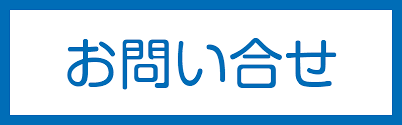

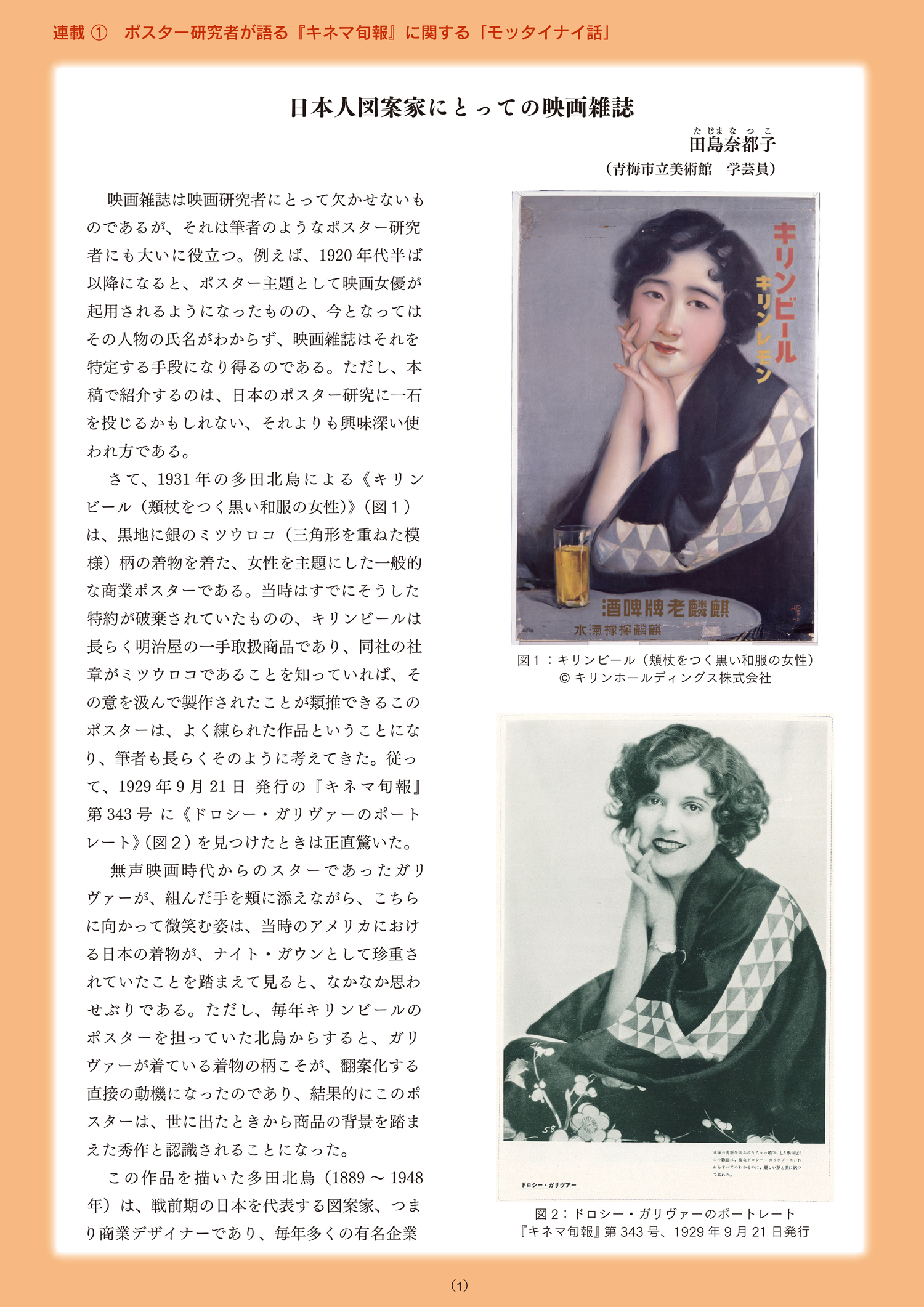

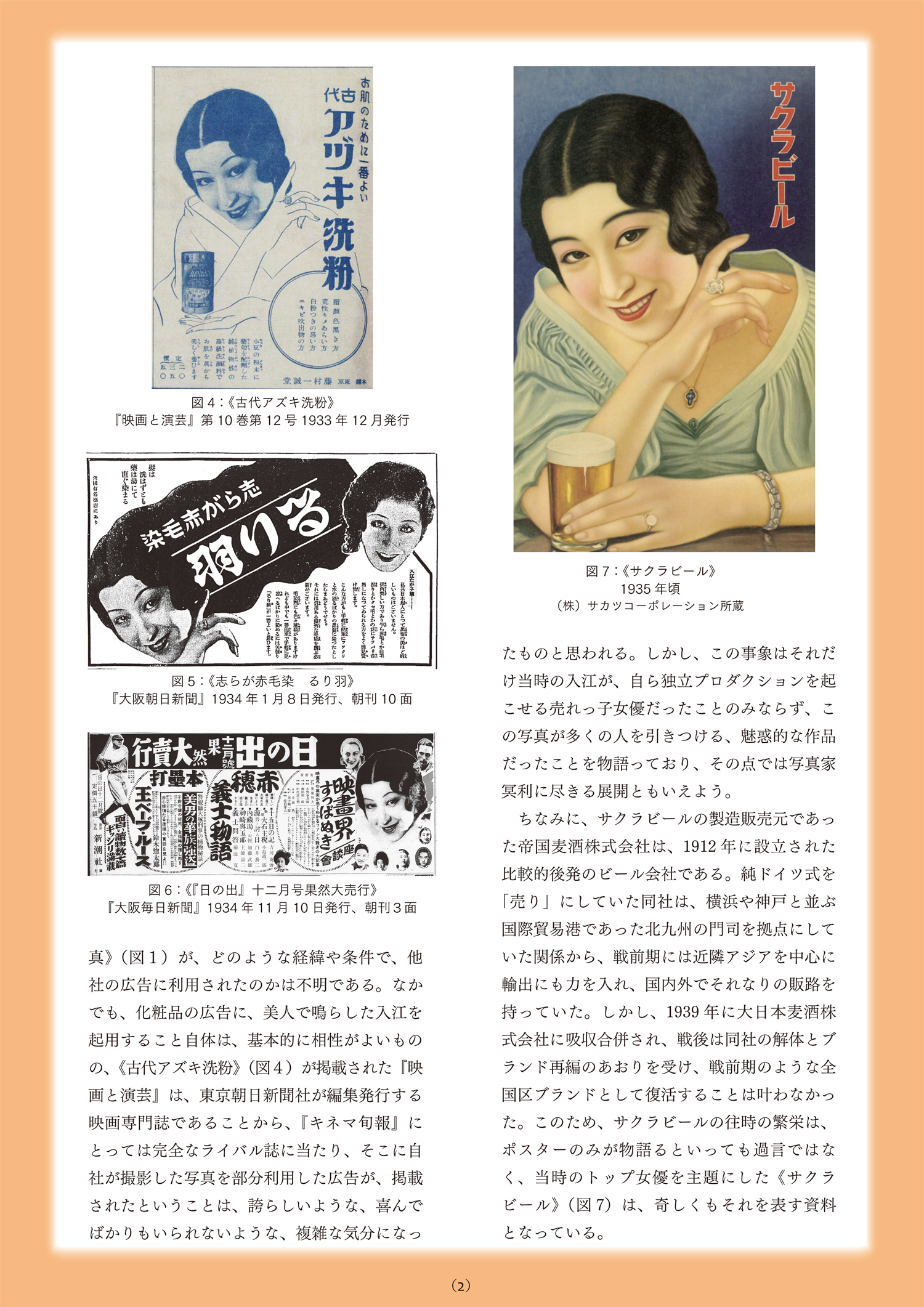

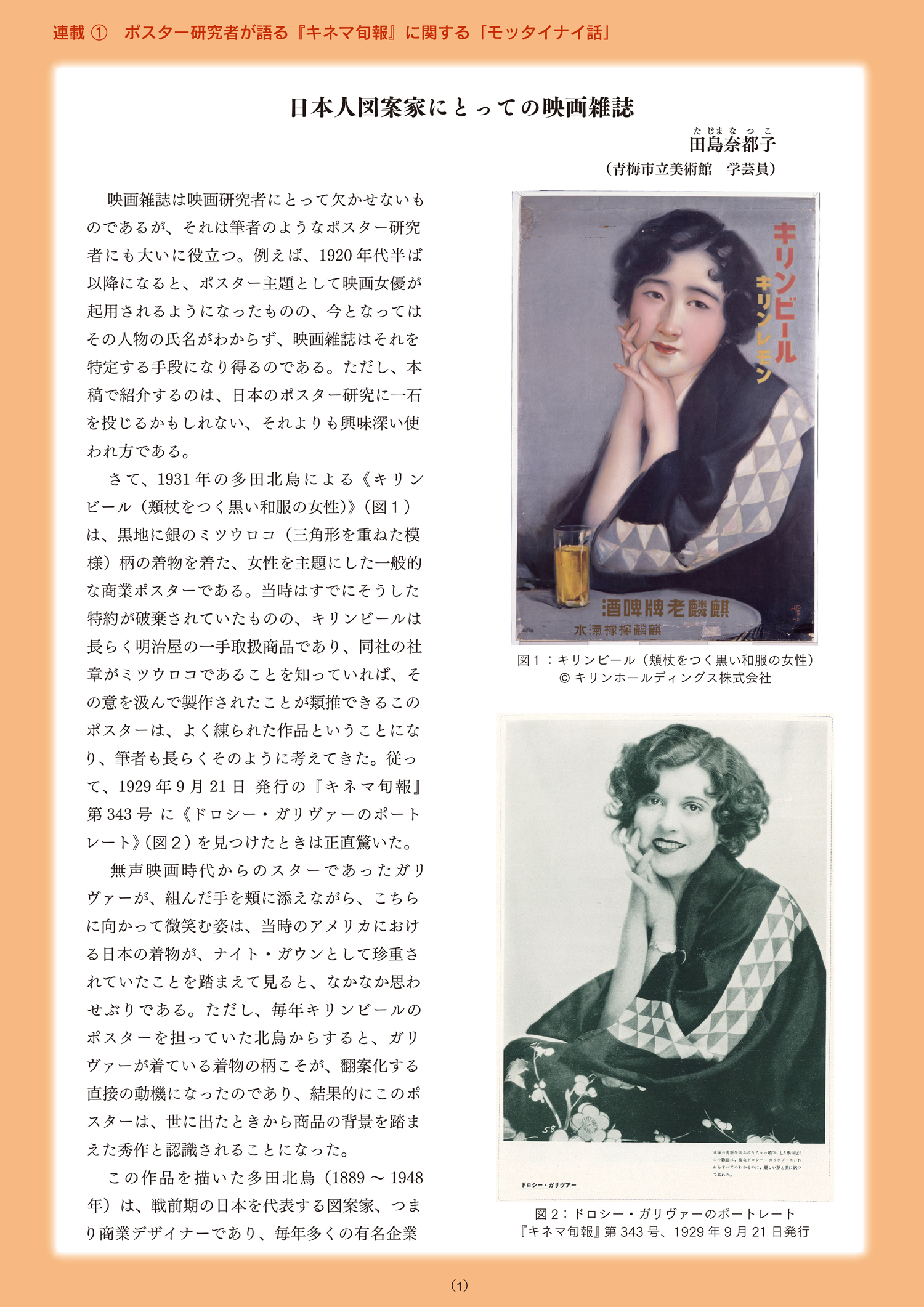

[連載①]日本人図案家にとっての映画雑誌

田島奈都子(青梅市立美術館 学芸員)

映画雑誌は映画研究者にとって欠かせないものであるが、それは筆者のようなポスター研究者にも大いに役立つ。例えば、1920 年代半ば以降になると、ポスター主題として映画女優が起用されるようになったものの、今となってはその人物の氏名がわからず、映画雑誌はそれを特定する手段になり得るのである。ただし、本稿で紹介するのは、日本のポスター研究に一石を投じるかもしれない、それよりも興味深い使われ方である。…

※右の画像をクリックすると記事が拡大します。

※PDF版はこちらからダウンロード可能です。

|

|

|

|

|

「昭和戦前期 キネマ旬報」パンフレットのダウンロード

「キネマ旬報 再建号」パンフレットのダウンロード

「アメリカ映画」パンフレットのダウンロード

「映画新報」パンフレットのダウンロード

【戦前の『キネマ旬報』】

大正8年に創刊された『キネマ旬報』は、誌名に敵性用語である“キネマ”が入っていたことから昭和15年12月の演劇映画雑誌第一次統合勧告によって、735号を以て廃刊。代わりに『映画旬報』が刊行されるものの昭和18年(1943年)12月には第二次統制によってこれも廃刊させられた。

《文生書院:昭和戦前期『キネマ旬報』元装復刻版 249-735号 制作にあたり》

ページ数の無い広告頁とその広告頁を想定した頁の振られ方の問題を徹底的に調査する事から作業を始めました。また、広告頁の挿入場所や種類等々、色々な問題もございましたので、まず基本的に、キネマ旬報社の蔵書本/文生書院在庫本を底本としました。

それを基に、下記の4箇所のご蔵書本を徹底的に比較検討し、乱丁・落丁及び配列等を精査した後に、完本の状態を実現させ、広告頁を含む全頁に通し頁を振りました。

早大演劇博物館/東京国立近代美術館フィルムセンター/川喜多記念映画文化財団/個人ご所蔵本

【占領期を中心とした 『キネマ旬報』 後継誌】

『キネマ旬報 再建号』/ 第1号 ~ 第79号 1946年3月1日~1950年4月1日

廃刊から2年3か月、戦前からの同人、飯田心美を編集発行人とし戦後の再建第一号が発行された。伝えられている話では、戦前の創刊時からの主宰者であった田中三郎に『キネマ旬報』再建の相談を持ち掛けたところ、自ら再建する意思の無かった田中は快くこれを受け入れ、誌名を譲ったのだという。

『アメリカ映画』/ 1~21号 1946年11月1日~1948年10月

『キネマ旬報』の別動隊としてアメリカ映画に特化した月刊誌。飯島正を編集兼発行人として発行された。発行元は便宜的にアメリカ映画研究所となっているが、実質的にキネマ旬報発行といえる。GHQ占領政策に沿って発行。「アメリカ映画によって日本人を民主化する」ことを目的とした。

『映画新報』 / 1~25号 1950年8月1日~1952年3月15日

『キネマ旬報』再建号休刊の穴を埋めるべく戦前『キネマ旬報』の主宰者、田中三郎発行編集人として刊行。再建号休刊が単なる経営破綻ではなく二つの組合間での発行権を巡る内紛があったが故であり、いずれはどちらかが再発行する事が予想されたため、やむなく『キネマ旬報』の題名で出せなかった。

『映画春秋』 / 1~34号 1946年8月1日~1950年4月10日

『キネマ旬報』同人による発行。実質的にキネマ旬報発行といえる。キネマ旬報から派生した映画論壇誌、映画言説資料として文化人が映画評を書くために発行された。

【現在へと続く『キネマ旬報』 “復刊” 以降】

1950年10月15日、『キネマ旬報』は新たに清水千代太を編集発行人として【復刊】第一号が刊行され、以後経営者や編集部の場所を何度も変えながら、今日に至っている。

|

|

20 世紀メディア研究所刊 B5 判・並製

[第一期] 特集

創刊号(2002)特集:戦時期・占領期の一次資料による研究調査の現在

第2号 (2003)特集:通信と暗号の情報戦

第3号 (2003)特集:占領期研究の成果とプランゲ文庫

第4号 (2004)特集:東アジアのメディアとプロパガンダ

第5号 (2005)特集:中国・台湾のメディアと広告

第6号 (2005)特集:現行憲法への新しい視点と分析

第7号 (2006)特別企画:鶴見俊輔と占領期雑誌ジャーナリズム

第8号 (2007)特集:占領期の検閲と文学 / 特集:満州における文化メディアと統治

第9号 (2007)特集:対ソ・対ロインテリジェンス活動

第10号(2008)特集:戦争と文化財・資料 – その略奪と行方

[第二期] 特集

第11号(2011)特集:日米情報戦の深層 / 特集:占領期の言説

第12号(2012)特集:プランゲ文庫研究の10 年 / 特集:危機のインテリジェンス

第13号(2013)特集:日米広報外交とアジアの情報戦 / 特集:占領期メディア再考

第14号(2014)特集:日本と東アジアの検閲史再考 / 特集:占領後日本と冷戦期米国の文化的諸相

第15号(2015)特集:冷戦初期のインテリジェンスと情報政策 / 特集:占領期の文化研究の新局面

第16号(2016)特集:占領軍のインテリジェンス / 特集:プロパガンダの戦中と「戦後」

第17号(2017)特集:福島鑄郎コレクションと占領期雑誌 / 特集:新資料による陸軍中野学校研究

第18号(2018)特集:《貫戦期》の日中映画 / 小特集:ソビエト期の表象と検閲

第19号(2019)特集:ラジオと心理戦 / 占領期の地方雑誌 / 日中戦争をめぐる報道と宣伝

第20号(2020)特集:検閲からプランゲ文庫へ / 貫戦期のヴィジュアル・メディア / 中国大陸でのメディアと宣伝

『20世紀メディア よもやま話』

雑誌「Intelligence」購読会員へのお誘い

|

株式会社 文生書院 https://www.bunsei.co.jp/

|