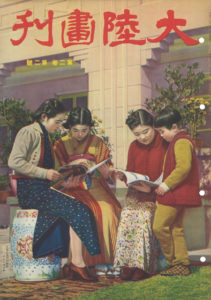

| 第1期 |

2018年7月 刊行 済

第1巻1 ~ 2 号 ・第2巻1~ 12号

昭和15年11月~ 16年12月

本文:A3判 ・ 2冊(計504頁)・ 製本済 ・ オールカラー

別冊(日本語訳・索引):B5判・152頁

ISBN 978-4-89253-622-9 |

| ¥107,800 (¥98,000 税別) |

| ご注文はこちら |

|

|

|

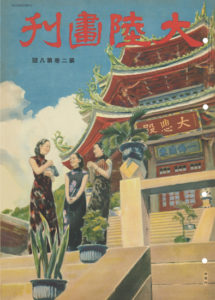

| 第2期 |

2019年5月 刊行 済

第3巻1~12号

昭和17年1~12月

本文:A3判 ・ 2冊

製本済 ・ オールカラー

別冊2(日本語訳・人名事柄地名索引):B5判

ISBN 978-4-89253-628-1 |

| ¥95,700 (¥87,000 税別) |

| ご注文はこちら |

|

|

|

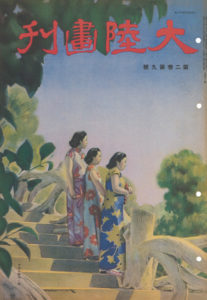

| 第3期 |

2020年4月 刊行 済

第4巻1~12号

昭和18年1~12月

本文:A3判 ・ 2冊

製本済 ・ オールカラー

別冊(日本語訳・索引):B5判

ISBN 978-4-89253-629-8 |

| ¥102,300 (¥93,000 税別) |

| ご注文はこちら |

|

|

|

| 第4期 |

第5巻1~12号・第6巻1~5号

(欠号:第5巻 第1・4・5号)

昭和19年1月~20年5月

本文:A3判 ・ 2冊

製本済 ・ オールカラー

ISBN 978-4-89253-652-6

第4期については、資料の希少性を鑑みて一度刊行を決定いたしましたが、もう一度欠号、欠頁、破損ページを補う術がないか検討することになりました。刊行をお待ちくださいました方には御迷惑をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願いもうしあげます。また欠号等を補填できる原本をお持ちの方のお力添えをお願いしております。

欠頁・破損頁につきましてはこちらをご覧ください |

|

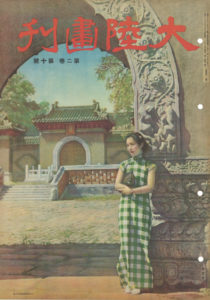

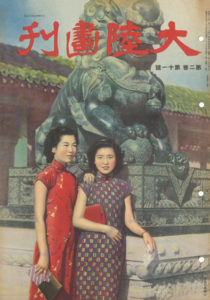

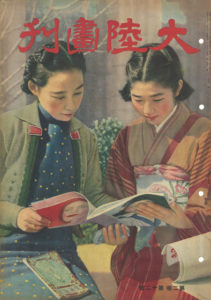

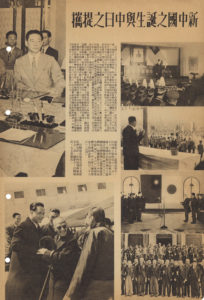

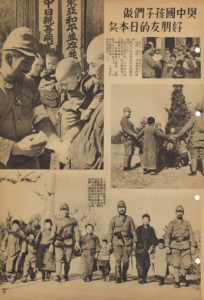

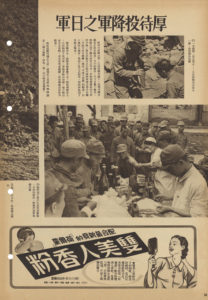

本誌は、大陸新報東京支社内大陸画刊社(朝日新聞別働隊)が中国語で発行した幻のグラフ雑誌です。

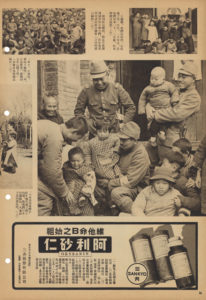

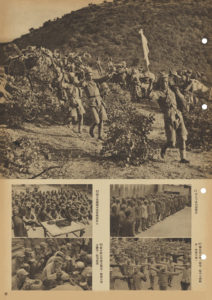

日中戦争中、大陸新報社(朝日新聞)が新聞「大陸新報」(日本語)・「新申報」(華文)の傍ら、宣撫政策の一環として刊行、流布されたグラフ雑誌と思われます。体裁は「朝日グラフ」に似ていますが、使用紙を含めて、心なしかより高級感があるように思われます。どの地域にどれだけの部数が流通したのかは不明ですが、印刷は日本国内でされたようです。

また、記事の文章は、あきらかな文法の間違いや、不自然な表現を含み、中国語として習熟しきれておらず、どれだけの中国人が実際に手にとったかも不明ですが、汪精衛の南京国民政府樹立から終戦間際までの大陸で、日本の野心と中国の思惑がしのぎを削った情報戦のひとつの歴史的証拠をぜひ研究にご活用ください。

記事の内容を参照いただきやすいよう、記事全文(広告を除く)の日本語訳と、人名・事項索引(翻訳より作製)を別冊としておつけしました。

さらに、初回配本に当たり、本誌をめぐる概況につきまして、山本武利先生(早稲田大学名誉教授)に解説して頂きました。

| 『大陸画刊』の刊行に寄せて

関智英(公益財団法人東洋文庫奨励研究員)

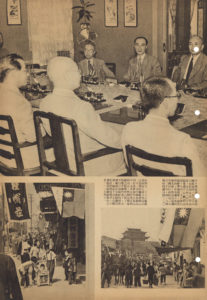

新聞・雑誌を史料として読む時、その旁にある広告や刊行案内に目が留まり、それを通じて当時の出版状況について情報を得るということは、誰しも経験があろう。この『大陸画刊』も、華中占領地最大の日本語新聞『大陸新報』を手繰る中で存在を知ったものだ。早速読んでみようと所蔵を調べてみたものの、日本での所蔵は僅か二か所に各一冊ずつ。極めて貴重な雑誌だったのだ。それから数年を経た2018年3月、某学会の販売ブースで『大陸画刊』の復刻を知った。欣喜雀躍とはこのことだろう。第一期だけでも、南京郊外浦鎮の鉄道工場や、日本人の手になる中国民俗人形の制作、さらには蘇北の僧兵と、現地の貴重な写真を多数掲載する。同時期、汪精衛政権の機関紙『中華日報』では最終頁が「中華画刊」と題され、写真が掲載されていたが、欧洲情勢に関する写真を多く掲載していた点で、『大陸画刊』とは異なる編集方針であったことが窺える。同時期のグラフ誌との比較対象という点でも、本誌の復刊は意義深い。 |

解説(抄)

山本武利(一橋大学名誉教授・早稲田大学名誉教授)

(前略)

『大陸画刊』の発行

大陸新報社は一九四〇年十一月から『大陸画刊』という華字の月刊誌を創刊した。その後終戦まで刊行され、同社は三つの邦字紙、華字紙『新申報』と並んで同誌を五大紙の一つとして宣伝していた(右の広告)。朝日新聞社出版局編『朝日新聞出版局史』一九八九年によれば、『アサヒグラフ』が編集を担当し、その実際の主務者は栗林茂枝であり、ほとんど一人で編集していたが、後に栗林編集長、岡崎俊夫、那谷敏郎などが同人として参加し、『大陸画刊』は出版編集部内で独立のセクションとなった(一二二〜一二三頁)。この中でその編集にあたったと証言しているのは那谷だけである。それも終戦時に全ての編集部に残った資料をGHQから隠すための焼却の話で、かれ自身の編集体験を語っているものではない(朝日新聞出版『新聞と戦争』二〇〇八年、四九〇頁)。

創刊当初は大陸新報東京支社が出版所であったが、朝日新聞社の名はわずか、印刷所としてしか出ていない(創刊号の奥付)。このままの版の印刷物が東京から上海に空輸され、特別の配布ルート、おそらく軍部のルートで販売されていたと思われる。一九四三年の一号あたりの部数は三万五千部である。朝日新聞社史編修室編「戦時の新聞統制と本社」(上巻)(一九七二年)によれば、終戦直前の用紙割り当ては一万二千ポンドと、当時三万部発行していた『アサヒグラフ』の二倍となっている。用紙も上質であったので、これも軍によって特配の優遇を受けていたことのあかしである。

以下の文献は発刊七か月後に出された広告主獲得のための宣伝文書であるが、同誌の創刊のバックに支那派遣軍総司令部がいて、占領地の中国人を報道写真で宣撫する目的で発行されていた実情を率直に表現した貴重なものである。

わが社は、文化工作並に宣撫機関として、直接眼に訴へる報道写真の威力絶大成るに着目し、幸ひにして支那派遣軍総司令部の依嘱後援をえて、昭和十五年十月を期し、華文『大陸画刊』を創刊した。これは毎月十五日発行の月刊グラフで、体裁は四六四倍判、本文平均三二頁。内容は内地現地の各部面に現はれたニュース写真、文化写真、及び宣伝写真、その他欧州動乱をはじめ世界各地の動きを伝へる報道写真など、すなはち東亜を中心としてそれより全世界に視野をひろげる方針の下に編輯し、これに華文の解説を加へてをり、内容の充実は紙面にあふれる芸術味と相俟って、まさにこの種グラフとして完璧を誇るものであり、宣撫効果大なるものあるを期している。(上野祝二編刊『大陸新報社概況』一九四一年六月、二五―二六頁)

(以下略)

大陸画刊 編集所・印刷所の変遷

創刊号

編集;大陸新報東京支社 発行所:大陸新報東京支社 印刷所:朝日新聞社

2~16号

編集:大陸新報東京支社内大陸画刊社/半沢正九郎 発行所:大陸画刊社 印刷所:朝日新聞社

編集;大陸新報東京支社出版部 半沢正九郎 発行所;大陸新報東京支社出版部

17~26号

編集所:アサヒグラフ 印刷所:朝日新聞社・大陸新報東京支社

編集人:大陸新報東京支社/本間立也 発行人;大陸新報東京支社/森山 嶕 発行所;大陸新報東京支社出

27~38号

版部 編集所:アサヒグラフ 印刷所:朝日新聞社・大陸新報東京支社

|